黄引个人照片

单向回收

林书传

一个视觉艺术家以消费的方式去构建作品系统是极其危险的,因为不论为“消费”一词举任何正例或者反例都避免不了让自己的作品快速陷入被消费的状态。就像我们无法相信一个身上没有伤痕的战地记者,艺术家面对不安全的创作应该首先让自己“伤痕累累”。黄引一系列作品本身也包含着对图像、文字甚至对自己的消费,而其姿态则是完全对抗式的。将自己代入其中是艺术家创作的方法,也艺术家一招身临其境的险棋。黄引每一步都踏在边界上去思考问题,材料的边界,绘画的边界,伦理的边界等,这恰恰是她作品有效性的证明,也是无法被替代的部分。因此我们在探讨黄引这一系列作品的时候,有几个问题需要提出与厘清:1、艺术家作品中多元的图像载体(剩余物,例如烟盒、砖)是否成为了作品的一部分。2、艺术家挪用、改造、重构经典图像是否符合创作的逻辑与伦理。3、文字介入作品是否成为图像的附庸。4、艺术家是否在刻意减少绘画手感对于绘画的控制。这几个问题串联在一起刚构成了艺术家一系列创作的几个重要要素:载体、图像、文字、绘画性。

《东北虎vs水熊虫》 39.5×27.2cm 纸本水彩、喷墨 2017

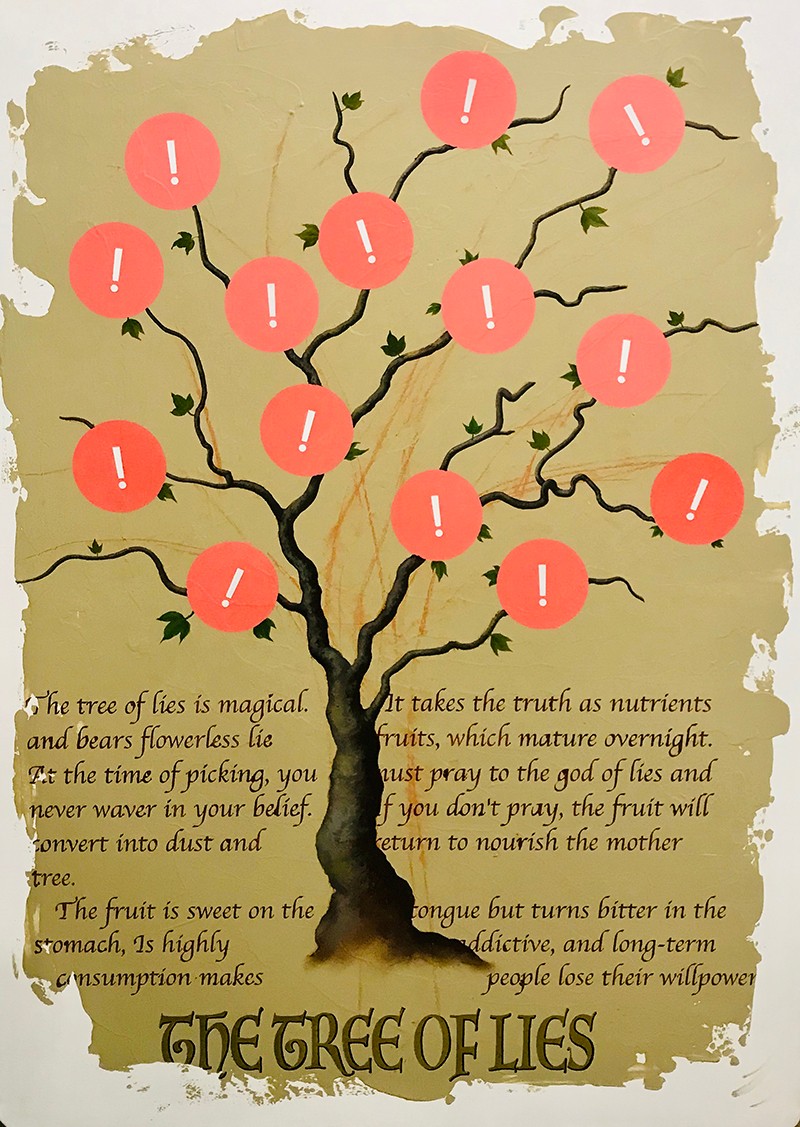

《谎言树》 110x80cm 布面油画 2019

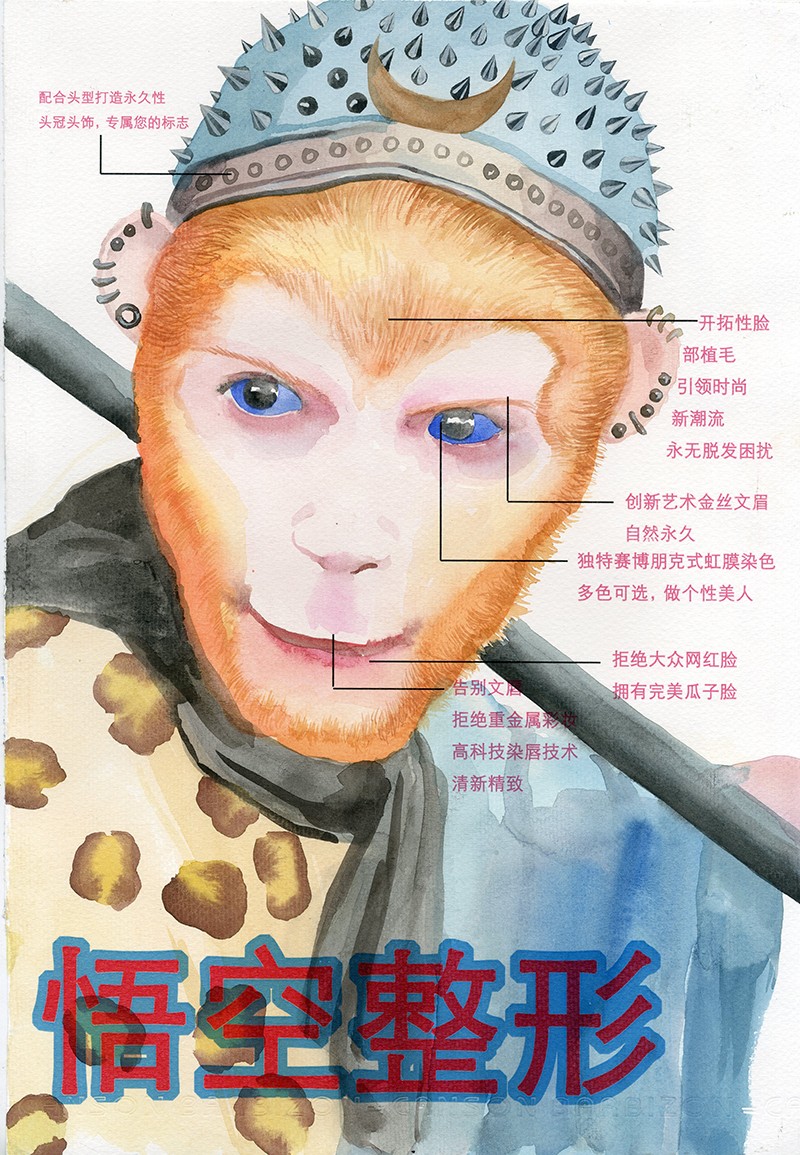

对于上述的问题,回到这次展览作品的讨论,艺术家面对消费问题的探讨,给出了她的方法——“回收”。回收属于消费的后端问题,也是第二次消费的开始,我们提到的四个问题与四种要素也都符合艺术家“回收”的逻辑。黄引以日常的手边之物为媒介,不论是砖块还是香烟盒,废弃物为载体的创作在我看来更能表达艺术家对于绘画的饥渴感,也在更直接的面对消费与回收直接的关系。绘画的内容与不同废弃物之间产生了一种微妙的互文关系,巧妙的不回答谁才是作品的问题。从绘画的本体语言出发,这些作品手稿性更强,与艺术家的日常思考更为接近。艺术家对于图像的把握面临着作品伦理的考量,将日常图像纳入到作品主体之中,都要面对既生瑜何生亮----图像本身存在,那么挪移到绘画上,它的意义何在?又回到“回收”一词的探讨,这是艺术家创造图像的方法,我们能从这一系列作品中找到被艺术家咀嚼过的痕迹。咀嚼一定区别于简单的图像挪移与重构,它是带有艺术家体温的处理方式。因此黄颖咀嚼的经典图像中带有两条明显的牙痕,第一条是强烈的女性暗示,第二条是对非生命体强行输氧所造成的异化状态。文字在黄引的绘画中常常占据主要位置,其与经过修辞的图像相比,文字的信息指向更为直接。从另一种角度考虑,文字与图像在黄引的作品中出现了强烈的对抗状态,貌似是对图像进行辅助阅读的文字实则将图像逼向无意义的角落,让图像随时面对被二次消费的危险。这种图文之间的相互对抗与消解也同样保持着艺术家处理作品所流露出来的差异化状态。与废弃物为载体的作品相比较,黄引还有一部分作品创作在常规的架上绘画媒介上,这些作品则带有艺术家较理性的思考逻辑与图像逻辑。我们可以在这些作品中找到艺术家克制的一面,通过克制手感来降低作品的绘画性,并将我们带到一种画面之外的思考当中。

《悟空整形》39×27cm 纸本水彩 2018

《神奇口红》110x80cm 布面油画 2019

艺术家运用了她特有的回收方式对抗我们过剩的欲望。“回收”是一个从抛弃到被拾起再到被抛弃的循环过程。而回收的前提是对象为已经被消费榨干之物,以黄引绘画中的图像生成为例,进入到回收序列的事物无非两种,一种是无用之物,一种是隐私之物,一种关于图像表层的重新述说,一种关于艺术家内心世界的重新加密。而回收成为了艺术家对抗消费议题最主要的方法之一。以单向回收命名黄颖这一系列作品,既代表了艺术家创作的路径问题,也是艺术本身的路径问题。艺术输出的路径,艺术接纳的路径,艺术家作品表面不守恒,其实都遵循着艺术本质的守恒定律。

《考古系列—权力恒久远》 约23x11x6cm 综合材料 2018

《考古系列—杯中火》 约23x11x6cm 综合材料 2018