近来,关于图像的阐释著作异常丰富,继弗朗西斯·哈斯克尔(Francis Haskell)的艺术史巨著《历史及其图像》中文版面世之后,彼得·伯克(Peter Burke)的《图像证史》也迎来了多年后的再版。

彼得·伯克(Peter Burke, 1937-),英国历史学家,牛津大学博士。曾执教苏塞克斯大学、剑桥大学,现为剑桥大学文化史荣休教授及伊曼纽学院研究员。伯克的研究专长为西方史学思想和欧洲文化史,致力于史学与社会科学理论的沟通,探索文化史写作的新领地,是当代著名的新文化史学家。

图像在历史阐释中一直扮演着重要的史料角色,无论是工艺品、画像、雕塑、电影电视、平面广告,还是其他历史遗物,都在传达着文字记载所无法传递的信息,但图像的意义又不仅仅局限于史料价值,更在于其背后隐藏的历史事实,甚至“历史本身”。

在心态史、日常生活史、物质文化史、身体史等各种研究中,图像作为证据都占据了重要的位置,尤其是对于物质文化史而言,没有图像提供的证词,这一研究根本无法进行。而且就物质文化史而言,图像提供的证明似乎在细节上更为可信,它们可以帮助我们把古代的物品重新放回到它们原来的社会背景下。饶是如此,其中仍然存在着种种理想化的陷阱。

在《图像证史》中,彼得·伯克以新文化史家的广阔视野,对多种视觉材料进行了分析,通过这些图像,他为我们展现了阅读历史的另一种细微视角,以及在此过程中存在的机遇和危险。经北京大学出版社授权,新京报摘录整合了《图像证史》中通过图像看物质文化的部分内容,以飨读者。

透过图像看物质文化

我无法让你理解衣袖的重要性……也无法让你理解吊在鞋带上的重大问题。

——福尔摩斯致华生的信,引自亚瑟·柯南道尔《身份案》

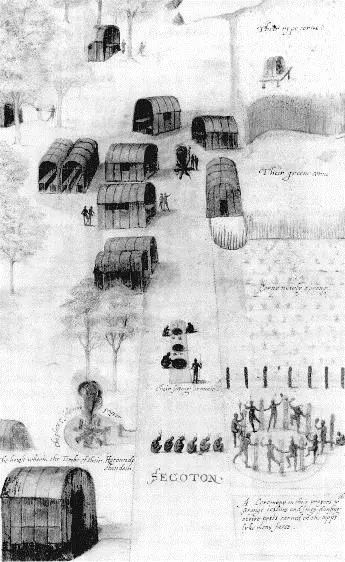

对重现普通民众的日常生活,图像有着特殊的价值。例如,他们在建筑房屋时,有时并不使用耐久的材料。为了证明这一点,约翰·怀特于16世纪80年代所画的弗吉尼亚印第安人村庄的绘画,是一项不可缺少的证据。

《弗吉尼亚的塞科顿村》,素描。约翰·怀特作,约1585-1587年。现藏大英博物馆。

把图像当作服装史的证据时,它的价值十分明显,毋庸赘述。许多服装遗留至今,已有千年之久,但是,要把这些服装搭配起来,找出哪件应当同哪件相配,必须参考过去的图像以及主要从18世纪或更晚的年代保存下来的时装玩偶。法国历史学家费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)使用过这样的证据。他从图像提供的证据中得出结论,17世纪和18世纪的时装是从西班牙和法国传播到英国、意大利和波兰的。法国的另一位历史学家丹尼尔·罗什(Daniel Roche),在研究法国服装史时不仅使用了财产清单,也使用了图像,其中包括1642年的著名绘画《农民的晚餐》(Peasant Supper)。这些丰富的系列画像表现了日常生活的场景,历史学家可以用它们来研究某个地区不同社会群体的服装所保持的连续性以及发生的变化。

《农民的晚餐》,油画。路易·勒南作,1642年。现藏巴黎卢浮宫博物馆。

在第六章中,作者对这幅画进行了专门介绍:历史学家彼埃尔·古贝尔(Pierre Goubert)花费了一生的精力专门研究17世纪的法国农民。他特别注意到了这幅画中“白色的桌布,一小块金黄色的面包,淡红色的葡萄酒,淳朴的服装和家具”,并指出“这样的服装和葡萄酒都放错了位置,面包也太白”。古贝尔认为,作者在这幅画中的目的是提供一幅普及版的《最后的晚餐》。也有一些批评家认为,这幅画其实是想说明《路加福音》(第24节)中叙述的一个故事。一群信徒在以马忤斯村进晚餐,后来他们发现其中的一个人是基督。于是,《农民的晚餐》变成了一幅有待解密的绘画。

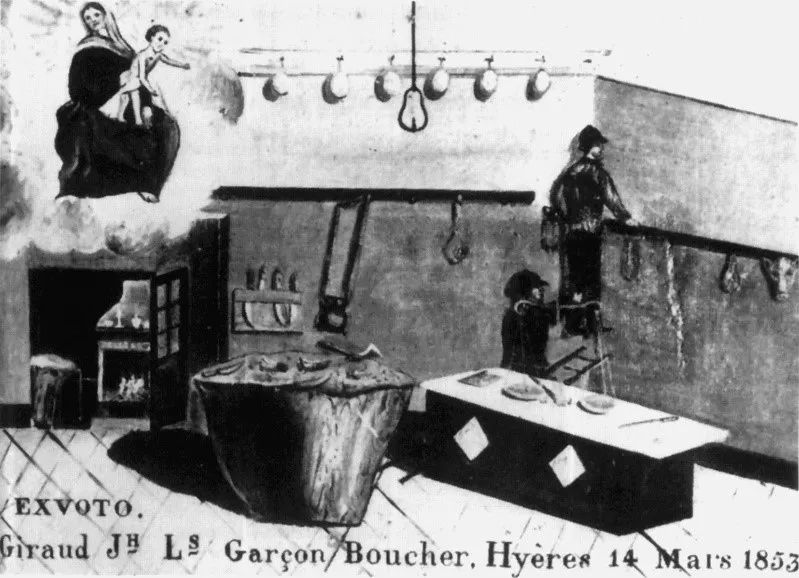

《为屠夫的儿子制作的供奉圣像》,油画。1853年3月14日,现藏耶尔的圣母院。

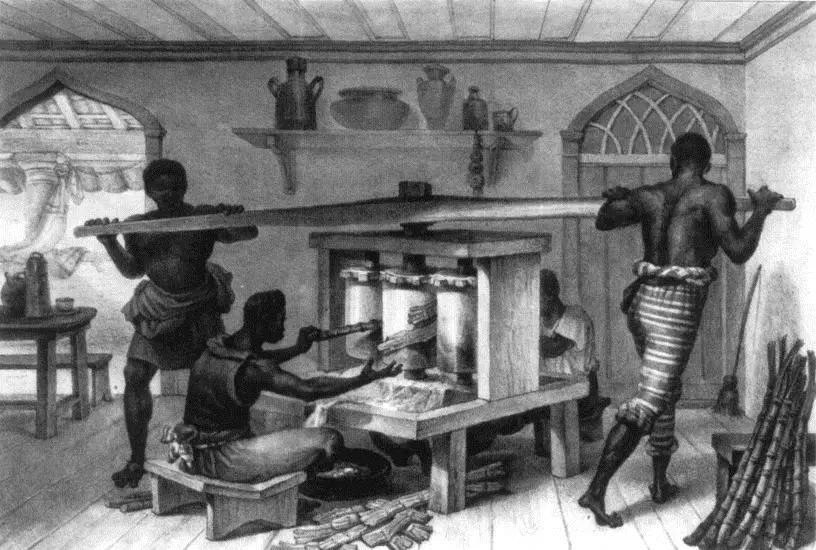

此外,如果历史学家在技术史研究中只能依赖文本作为证据,将会十分贫乏。例如,在基督诞生数千年以前,中国埃及和希腊使用的战车可以通过遗留下来的模型或墓穴画将它们还原出来。丹麦天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)在乌拉尼堡的天文台制作过一种观察星斗的仪器,这种仪器被记录在一幅版画中。在许多科学史著作中,这幅版画被反复使用,完全是因为他们找不到更多的其他史料。在巴西用来榨取甘蔗汁的设备从原理上讲与洗涤间的轧干机一样,从法国艺术家让-巴普蒂斯特·德布雷(Jean-Baptiste Debret)的蚀版画上可以看得很清楚。在画中,两个人坐着给机器“喂”甘蔗,另两人充当动力,不断地转动着“引擎”。

《榨蔗机》,蚀版画。让-巴普蒂斯特·德布雷作。

很久以来,研究农业、纺织业、印刷业、战争、矿业、航海业和其他实践活动——这份清单实际上是无限的——历史学家大量依赖图像证据重现耕地、纺织机、印刷机、弓弩、枪炮等的使用方法,描述它们在设计上的逐步变化和飞跃性的改变。例如,保罗·乌切洛(Paolo Uccello)的《圣罗曼诺战役》(The Battle of San Romano)就是许多证据中的一个,显示了弩手如何手持武器装上弩箭。18世纪的日本卷轴画不仅提供了中国各种板的准确尺寸,还让历史学家详细地看到了船上的设备,从铁锚到火炮,从灯笼到厨灶一览无余。1897年英国全国摄影纪录协会成立以后,摄制了大批照片并储存于大英博物馆。该协会的创始人对记录建筑物和其他形式的传统物质文化给予了特别的重视。

图像证据的一项特殊优势,在于它们能迅速而清楚地从细节方面交代复杂的过程,例如印刷过程。这个过程如果用文字来表述不仅需要很长的篇幅,而且比较含糊。故而,法国的著名参考书《百科全书》(Encyclopédie, 1751-1765)中插有大量的版画,精心制作的图像可以表明工匠的知识与学者的知识所产生的价值同等重要。书中的一幅版画以图解的方法,描述了当时的书籍是如何分为四个步骤在印刷作坊印制。当然,如果以为这类图解性的描述毫无问题地反映了某个特定地点和时间的技术状况,而不去做进一步的史料考证,不去识别制作该画的艺术家是谁,甚至不去认真考证有关该艺术家的史料也有可能犯错误。

市镇风光画

长期以来,研究城市史的历史学家一直在研究他们有时称作“人造物”的城市。视觉证据对于城市史的研究极为重要。例如,卡尔帕乔的《里亚尔托桥的奇迹》(Miracle at the Rialto)属于“目击类型”的绘画。这幅绘画背景提供了一些有价值的线索,从中可以看到15世纪威尼斯的城市面貌。它不仅表现了原先的那座木桥(后来在16世纪改建成一座石桥),而且极其细微地表现了那种十分罕见的漏斗状烟囱样式。即使在那个时期保留下的宫殿建筑上也看不到这种样式的烟囱,但它们确实一度在威尼斯的城市风光占据着重要地位。

《里亚尔托桥的奇迹》,油画。维托雷·卡尔帕乔作,约1496年。现藏威尼斯学院美术馆。

到了17世纪中叶,市镇风光画跟自然风景画一样成为一种独立的绘画类型,最初出现于荷兰,表现阿姆斯特丹、德尔夫特和哈勒姆等城市的风光。到18世纪,这类城市风光画已在广泛地流传。这类画家的著名代表之一,是乔万尼·安东尼奥·卡纳莱托(Giovanni Antonio Canaletto, 1697-1768)。他的作品在意大利被称作“景观画”(vedute)。他曾在威尼斯作画,然后在伦敦度过了几年的时间。他的侄子贝纳多·贝洛托(Bernardo bellotto, 1721-1780)则在威尼斯、德累斯顿、维也纳和华沙作画。城市生活画和表现某些特殊建筑物、某些类型建筑物的版画和铜版画在那个时期也十分流行,例如戴维·洛根和鲁道夫·阿克尔曼(Rudolph Ackerman)分别于1675年至1690年和1816年制作的牛津学院和剑桥学院的风光画。阿克尔曼像洛根一样,也是来自中欧的移民。这种绘画类型在这个特定时期里兴起,向我们透露了人们对待城市的态度,例如市民的自豪感。

把城市风光画中的某些细节用作历史证据,有时具有特殊的价值。华沙老城实际上是在1944年填高到现在的地面的,现在的华沙城可以说是第二次世界大战以后重建的。这可以用画像来证明,贝纳多·贝洛托的绘画作品即可以证明这一点。建筑史学家经常使用画像来复原被毁坏、被扩建或被重建前的建筑物原貌,例如1665年伦敦大火以前的圣保罗大教堂,1648年以前阿姆斯特丹的旧市政厅等。

从布拉加河岸上看华沙(View of Warsaw from Praga),贝纳多·贝洛托作于1770年。

至于城市史学家,他们也不时地使用绘画版画或照片来自己想象或让读者去想象城市过去的面貌,不仅想象建筑物是什么样子,而且想象街道上的猪、狗和马,或者想象17世纪位于阿姆斯特丹大运河一侧笔直的街道,就像格里特·贝克海德(Gerrit Berckheyde,1638-1698)所画的海伦格拉希特大街。旧照片对于还原已不复存在的贫民窟有着特殊价值,揭示了在华盛顿等城市中曾经占有重要地位的小巷里的生活;也能说明许多特殊的细节,例如厨房安排在房屋的什么位置等。

《阿姆斯特丹的海伦格拉希特大街的一角》,水墨画。格里特·贝克海德作,现藏阿姆斯特丹社区档案馆。

正如人们所预料的,这样把图像当作证据来使用的方法可能要冒一些风险。画家和版画家在制作画像时并没有考虑到未来的历史学家会把它们当作证据来使用。他们或他们的客户所感兴趣的,也许并不是如何准确地表现城市的街道。像卡纳莱托这样一些艺术家,所画的有时仅仅是幻想出来的建筑物,是仅存在于他们画板上的宏伟建筑,乃至让他们的想象力任意驰骋,对城市进行重新布局。有一些合成的画像就是把威尼斯的一些主要景观放在同一幅画面中。

即使像贝克海德所画的作品那样,使用了写实的方式来表现那些楼房,但艺术家仍然有可能在画中把城市“打扫”一番,如同肖像画家那样,尽量表现被画者的优点,从而把解释图像证据中遇到的那些问题延伸到了城市照片上。例如,他们画中的街道往往会表现得难以置信的空旷,因为他们不愿让匆匆而过的行人造成画面的混乱。有时,他们也会把人物画成他们习惯的那种姿势,后来的摄影家们似乎就是从过去的这类绘画中得到了灵感。摄影家还会依据自己的政治态度,选择最破旧的房屋来加以表现,以支持铲除贫民窟的主张。同样,他们也可能选择其中最好看的房屋来表现,以支持相反的政治主张。

为了避免错误地解释图像中的信息,必须把它们重新置于原来的背景之下,这一点非常重要。作为一个生动的事例,且让我们来看看约瑟夫·韦尔内创作的一幅拉罗什尔港口的绘画。他曾经创作过15幅法国港口的绘画,这是其中的一幅。这一系列港口画引起了人们浓厚的兴趣,被制版复印后大量销售,就是一个证明。这幅画在显著的位置上表现了河面上樯桅如林,人们正在劳作的港口景象,俨然是一幅快照。然而,艺术家所表现的只是繁盛时期的港口,因为其他的资料表明,当时的拉罗什尔港口正处于衰落之中。为什么会出现这样的情况呢?

《拉罗什尔港口》,油画。约瑟夫·韦尔内作,1763年。现藏巴黎卢浮宫博物馆。

要正确回答这个问题,可以将这幅画重新放回到当时的政治背景下。像韦尔内系列绘画中的任何一幅那样,这幅画也是马里尼侯爵以国王路易十五的名义委托他制作的。马里尼写信给韦尔内,批评了其中一幅画,即塞特港的画像,因为它为了达到审美的效果而牺牲了“逼真”(ressemblance)。他提醒这位画家,国王的意图是“要看到以写实主义的方式(au naturel)来表现的王国的港口”。然而,韦尔内不可能完全忠于事实,因为他展出这批绘画的目的是为了宣传法国是一个海上强国。如果这些信件以及说明当时情况的档案没有保留下来,经济史学家就有可能以这幅为依据,对法国的贸易状况得出过分乐观的错误结论。

广告画

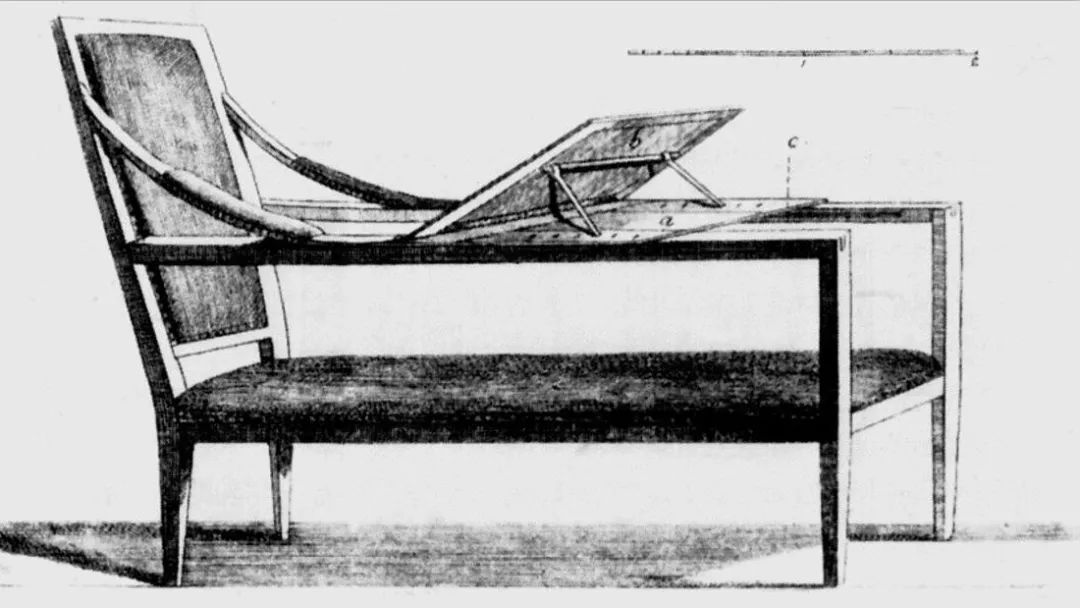

用作广告的图像可以帮助未来的历史学家重现20世纪的物质文化中被丢失的成分,例如摩托车、香水瓶等。但在当前,把它们用于研究人们过去对待商品的态度,无论如何都是更有用的资料。可以肯定地说,日本在广告画方面先行一步。早在哥麿(Utamaro, 1753-1806)的浮世绘中可以看到带商标的产品,就是一个证据。在欧洲,到18世纪末才有人开始用图像做广告。例如,德国一家专门报道消费品新发明的杂志《奢侈品和时装杂志》刊登图片,介绍了一种新式躺椅。

《附有读书支架的新式躺椅》,版画。疑为德国画家G.M.克劳斯(G.M.Kraus)所作。

广告史的第二阶段开始于19世纪末,随同广告牌兴起的时代而到来。广告牌是一种树立在街头的彩色平板广告。在广告牌的黄金时代,法国的朱尔斯·谢雷特(Jules Chéret, 1836-1932)

和阿方斯·穆夏(Alphonse Mucha, 1860-1939)曾经为巴黎剧院和舞厅制做过广告,还为自行车、肥皂、香水、牙膏、啤酒、香烟、歌星、缝纫机制作过一系列广告。他们还为莫埃和尚顿公司的香槟酒和“萨克索兰”煤油公司的灯具等作过广告。他们把美女和产品放在一起,吸引观众来购买。

然而,到了20世纪,广告制作者转而求助于“深层”心理学,目的在于唤起消费者的潜意识,使用“下意识”的技术,靠联想来说动人心。例如,在20世纪50年代,美国电影院在放映电影的过程中,银幕上会定期闪现一秒钟的冰淇淋广告。观众并没有意识到自己已经看到了这个画面,但冰淇淋的消费量却扶摇上升。

某个产品的精神形象可以通过与其可视形象相似的各种客体发生联想来建立,这种方法可以用广义的“潜意识”概念来表达。从广告公司以及他们的摄影师和“市场行为分析家”的角度来说,这是一种有意识的操纵手段,而对观众而言则基本上是无意识的。例如,长期以来,这种方法一直用于跑车的广告,为了让跑车与力量、攻击性和阳刚气质发生联想,因此用最能反映这些特征的“美洲豹”作为品牌。香烟广告往往用西部牛仔的形象来表达,同样是为了利用这一形象与阳刚气质产生的联想。事实证明,用这些有生命的形象来宣传我们消费文化中一些无生命的商品,产生了很大的效果。用这种方式来设计18世纪和19世纪的自然风景画也许同样有价值。这里可以分别用20世纪60年代和70年代的两幅香水广告画为例来说明。

20世纪50年代意大利卡美香皂广告

从现在的角度来看,20世纪的60年代和70年代之间也许已经有了足够的距离感。我们先以卡美牌的香皂广告画为例。这幅画表现的是时装拍卖室的内景(这一点从“Sotheby’s”的字样中可以看出),画面上有一名分神的盛装美男子。他不专心看拍品,却扭头注视着一名使用了广告产品(卡美牌香皂)的女子。这难道不是香皂产生的神奇作用吗?这位卡美女郎很漂亮,但不知是谁。相反,另一幅广告画是香奈儿5号的香水广告,却使用了女影星凯特琳·德纳芙(Catherine Deneuve)的形象。显然,她的魅力大于这个产品,可以引起女性观众与她的认同感,并以她为榜样,使用这一香水。或许,这幅广告画还带有一种更强烈的含意:“香奈儿5号试图在消费品世界,表达凯特琳·德纳芙的脸庞在新闻界和电影界对我们的意义。”

存在的问题与解决的方法

艺术家在画中可能会把房间整理一番,或在画中把街道打扫干净。还有一些绘画会更严重地脱离日常生活。这里可以设想一下,到了2500年,如果有一位历史学家使用2000年的招贴广告乃至影视商业广告作为证据,对英国生活水平做一个估计,他的结论有可能大大高于实际情况。因此,为了可靠地使用这类证据,他们需要熟悉当代的电视在表现民众时使用的套式。这种套式是让民众住在质量比实际情况更高的房子里,在他们的身边放有比他们平时使用的更加昂贵的物品,而实际上他们根本买不起这样的房子和物品。

反过来,房间的混乱和肮脏状况偶尔也会被艺术家夸大,如扬·斯丁之所以这样做是为了增强画像的说服力,有的则是为了表达某种道德观念而有意识地夸张,还有一种情况是因为画家在表现某种文化时无法从它的内部去认识其规则,因而在无意之中做了夸张。19世纪瑞典茅舍内景的速写,像前面提到的爱尔兰的茅舍画一样,一般都是由外来人创作的。他们可能是外国人,但至少是中产阶级。有一幅画表现了瑞典农场的住房,时间为某一天的开端,因为时钟显示当时是凌晨五点钟。它生动地说明农场工人根本没有隐私可言,因为他们没有单独的卧室,而是住在墙上的隔间里。更准确地说,这幅画像所要表现的恰恰是包括弗里茨·冯·达德尔(Fritz von Dardel)在内的中产阶级眼中所看到的无隐私。

《奥尔萨的凌晨起床钟声响了》,水彩画。弗里茨·冯·达德尔作,1893年。现藏斯德哥尔摩北方博物馆。

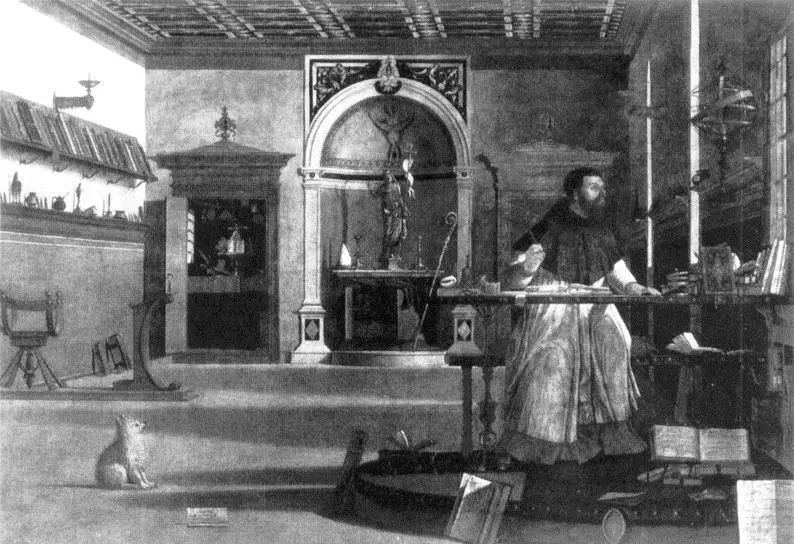

还有前面已经讨论过的“幻想”(capriccio)问题。风景画家喜欢创造建筑的幻想。在卡尔帕乔的那幅有关圣厄休拉传说的著名画像中,背景中的建筑就是幻想出来的。他在创作《书房里的圣奥古斯丁》时,感情突然喷发而至,注意力被“一把带有阅读架的奇怪椅子和让人不得不感到奇怪的写字桌”所吸引。类似这样的东西人们从来就没有见过。在这种情况下,它究竟是一种幻想出来的家具还是一种我们无法肯定是否曾经存在过的东西呢?

《书房里的圣奥古斯丁》,油蛋彩画。维托雷·卡尔帕乔作,1502-1508年。现藏威尼斯圣乔治信众会会堂。

本文节选自《图像证史(第二版)》([英]彼得·伯克 著,杨豫 译,北京大学出版社,2018),由 新京报 风小杨 整合,徐伟 编辑。