胡项城先生作为一位长期关注社会问题和生态问题的国际艺术家,当他关注到海南禁止一次性塑料及全面推进可降解材料的新闻时,他看到了海洋垃圾处理的希望。《增长的极限》给青年时代的胡项城先生留下了极为深刻的印象,如何用艺术的方式呈现对社会的思考,这让他强烈地感受到了艺术家所应具有的社会使命和责任。

乔治·修拉,西方艺术史上点彩技法的开创者,现代艺术观念史上得变革风气之先者,对艺术现代性提供巨大启发的巨匠,在“修拉与我们的时代”展览中,胡项城先生从乔治。修拉这位对现代艺术各流派及科技有影响的转折性人物的思想及作品进行了深度解读,尤其长期被忽略的修拉的认识论对当代仍有意义的价值部分得到了重新的强调。在具体的艺术处理上,胡项城先生应用了分析、解构、重组、挪用等种种创新手法。从中我们也可以看到具有未来性的艺术创作需要在各领域具有多元的深厚功力……

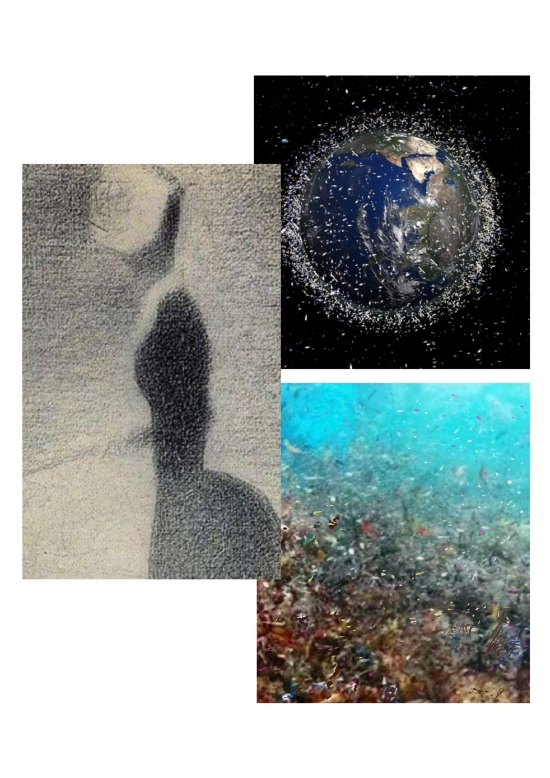

在作品展示中有一组组关于海洋生态、环境资料和可降解的材料实物,这种艺术与现状结合的方式,使展览超出了视觉体验的范围,也超出了常规美术馆的展示方式。

世界的复杂性远超我们的想象,在当代这个孤立、碎片化,隔行如隔山的时代,我们相信,艺术可以跨越时空,联结各界,实现从微观到宏观整体思考,成为一个深刻理解现实、承载时代的媒介,艺术同样可以成为一个内心与外在沟通的场所与空间,在这危机与机遇并存的时代让我们保持清醒的认识,并积极行动,重构可持续发展的美好世界。

陈琳/2022.2.28 于三亚学院白鹭溪美术馆

展览名称:修拉与我们的时代——胡项城作品展

展览时间:2022.02.25-2022.03.25

展览地点:三亚市迎宾大道学院路191号

主办:三亚学院白鹭溪美术馆

支持:上海回向文化发展基金会、三亚学院艺术学院

学术主持:吴晓淇

策 展:陈 琳

协 助:于晨、杨霄华、宋晓晖、孟丽娟、陈晓龙、陈锐、李萍、董佩佩

陈晓阳、徐文成、谢德洪、何桂辉、张梁、袁雅辉、白尚顺

设 计:宋文含宇

摄 影:高鹏飞

吴晓琪与胡项城对话

吴: 牛顿发现光的菱镜衍射作用下,印象派绘画从中了解到光与色的关系从而应用而生。您认为新印象派与印象派有何异同?有何特别意义?

胡: 我们先了解一下印象派以前艺术对色彩的认识,如果有盆黄色的花,叶子是绿色,盆是土红色,花是黄色。因为那时以为色彩是物上面固有的,因此在叶子、盆、花的暗部加点黑或者深咖啡色,亮的部分加点白色,这其实等于绿、红、黄三幅单色素描放在一起。光学理论的进步让大家了解到人的视网膜感知到的色彩是光照在物体上的反射……。所以印象派艺术家喜欢走出画室在外光的环境中投入光色关系之间的研究。他们对物体反射出的光色现象比物体形态更感兴趣,这在当时是个了不起的实验,当然这也可看作更客观再现光色的自然主义。不过印象派将绘画从附属作品的故事性、情节性当中抽离出来,让绘画回到绘画本身是另一番价值。被称为新印象派的修拉既有印象派对光色的处理的同样属性,但根本的区别是修拉是理性的将色彩颗粒并列补色对比形成色混现象。他不在乎外界的直观,他最著名的“大碗岛星期天的下午”虽然画面是河边、自然环境与人物等,但从几百万点颗粒的点彩到构成,是在室内用了两年多时间理性、主观设计创造的世界。

吴: 修拉生命是短暂的,却在艺术史上留下辉煌一页,在21世纪的当下,您如何看待修拉的贡献和艺术生命的价值?

胡: 修拉仅仅活了三十一岁,无数点彩的方式作画又特别慢,传世作品稀少,因此在社会普遍传播不够的情况下修拉的唯一的创造性价值容易让人忽略。其实一八八六年是西方艺术界特别的一年,修拉在当时的世界艺术之都巴黎的第八次印象派展览中展出了“大碗岛星期天的下午”,这件里程碑的作品影响了几乎以后所有的新的艺术流派,梵高、塞尚、毕加索、达里、蒙特里安都从中收益。因为修拉让大家知道艺术可以主客观调节来设计世界,真假、虚实可以从不同维度去理解。另外在21世纪当下,修拉的思维方式、创作方式是艺术影响科技的少有案例。点彩是将整体分列再组合,理性的几何形塑造的世界,这是工业标准化时代的特征。点彩也启发了彩色印刷、数码位图的产生。今天我们很难想象在尚无现代探索工具的时代,修拉凭肉眼与他的理性思维洞察了我们现在才了解的微小的构成是事实真相。

吴: 改革开放后中外艺术交流频繁,艺术与科学的融合使得艺术表现的形式及内涵越来越丰富,您认为修拉等曾经的现代派艺术还有再发掘的价值吗?

胡: 当代艺术在现今的中国已十分普遍,应该说在当代艺术史之前有个现代主义阶段,以决澜社为代表的现代主义在三十年代的上海启动之后虽然一直微弱却一直影响着上海、浙江等地的部分艺术家。即使在文革中,我们在上戏学习教学中仍受部分影响。现代艺术起源印象派,改革开放后中国的艺术已全方位经历了与世界的对接。现在中国艺术要回顾、梳理一下头绪,在知己知彼的情况下更好的确立自主、独特的定位。

七十年代末八十年代初,现当代艺术发展迅猛,八五美术新潮前后中国艺术各地已呈现多元的现象,但是以西方希克等一些收藏家的视野主要集中在政治波谱这一方面,所以这一阶段中国当代艺术在世界传达的信息与那时写的当代艺术史是很不完全的。直至到了1996年上海双年展的创立才真正开始改变中国当代艺术被世界选择,而中国无平等选择外国当代艺术交流的状态。因为上双的学术高度,运作制度在第三届后已完全符合国际标准,现已成为展示世界与中国最活跃当代艺术的平台。目前整个文化艺术交流在各地都开始发力。科技推动下的新媒体与本土深耕的各种艺术家大量涌现,虽然仍有不足,总体讲文化艺术生态是有进步。

吴: 东西方学术界普遍说法“知识分子是社会的良心”,艺术家也要肩负社会的责任,您无论在汶川地震、乡村建设、生态环境还是肆虐世界的新冠都以艺术作品发声,您认为艺术的精神是什么?

胡: 一般来讲艺术家是个神经比较敏感的群体,在远古时大概就是巫师角色,我喜欢在城乡、现代与原生态二面工作、生活。艺术家必须了解人,如果视野仅局限眼前,很难获得正确信息。早年去西藏、非洲的原生态环境里对比看到了现代城市获得便捷、丰富又有点机械化生活的同时却失去了人自主直观能力的退化。我参与乡建希望农牧时代再生循环重生价值,能在城市中得到恢复与重视,而城里的卫生、福利、文化的丰富性等应该反哺农村。人才的双向流动也很有必要,作为艺术家(文化巫师),也要从事社会普通工作,不为某单一阶层或范围内的人服务,而让艺术还给所有不同生命期、不同职业、不同地区的人是我们的责任。

吴: 在“修拉与我们的时代”作品展中您是如何将禁塑与修拉的新印象派主义二者看似无关的内容放在一起,其深层的寓意何在?

胡: 修拉以作品中理性的认识论构建了他的世界,并影响了科技……。以“大碗岛星期天的下午”为列,修拉数百万的彩点构成了画面,也就是说世界可以被设计的。宏观微观是相对的,如果我们现在将整个地球及目前能力所及的外太空看作一个更宏观的画面,整个人类似乎在以消费社会带动的现代科技在设计塑造着整个人类的命运。比如塑料,现反过来相当部分被废弃最终以碎片化的状态重新在塑造,整个生态系统和人类,无论太空垃圾尘埃和大地、海洋已形成了一个巨大即将失控的画面。人类对于核爆的恐惧具有非常的警觉,但对比较隐慢而实际比核爆更大威胁却不十分在意。所以必须用各种手段让人类共同行动,解决一个个危机。

吴: 您常谈到“波伊斯的社会雕刻”您如何看待波伊斯的贡献?对您的影响何在?

胡: 修拉思维方式作品影响了一部分科技,波伊斯则从消费引领发展的过度科技化中警觉到人类面临的危机。首先强调了人对自然要有敬畏之心,从而以更宽广角度理解人与外界的关系,他将人个体的肺与外界森林看成一个呼吸系统。他以种植橡树等行动告诫大家生态危机的急迫性,人类社会从未面对如此复杂局面,科技给人类带来便利达到了物质的丰富,但这只是世界部分地区现阶段的状况,从较长远看核爆威胁仍在,气候异变、海陆空的污染、机器改变人类本身等却不是可以视而不见的……因此要拿出种种对应手段,首先要解决能源使用方式,达到碳中和,在塑料等其他垃圾还未微粒化前集全球之力清除。人类只有在共同极端危机前才能放弃不必要的争斗。人类有争胜好强、占有等原始欲望,因此改变人的价值观、荣誉观有更重要意义。事情再复杂,也要尽可能理出所有困境危机,哪些要快做?哪些反而要慢?比如手工能做的不应让机器做,过度快速只能加速资源过早浪费。而本来手作的价值不仅是造物,手作缓慢的过程是让普通人有获得创作快感的体验机会,也是通过物让资金从有钱人手里回流到普通人手里的一种策略……希望真正做到人尽其才、物尽其用。我曾和金泽工艺社合作帮助农村建立七个乡村乐队,音乐有教化作用,大家协作的乐队也使外来的民工及孩子与当地人有共同的精神语言。不管怎样,事情总要一点点去做。