1

1959年国庆,杭州三潭印月。

这天,潘天寿、吴茀之、诸乐三同游到此,发现有个杭州市迎国庆群众美术作品展正在展出,就进去看看。

三个人同时被一幅山水画勾住了脚。

《宝石山全景》,诗、书、画、印俱佳,且同为一人,落款人名却很陌生。

潘天寿记下了这个名字:陆维钊。

这些年,这位浙江美术学院院长一直忧心忡忡。中国画必须保留“诗、书、画、印”整体传统文化特色,但中国画系的很多学生画完后不会题跋落款,有的甚至不得不请人代笔题款,但学校已缺这样四全的师资。

这个叫陆维钊的人,就是他要找的“四全”。

回去四处打听,他才知道,陆维钊是杭州大学中文系教古典文学的副教授。

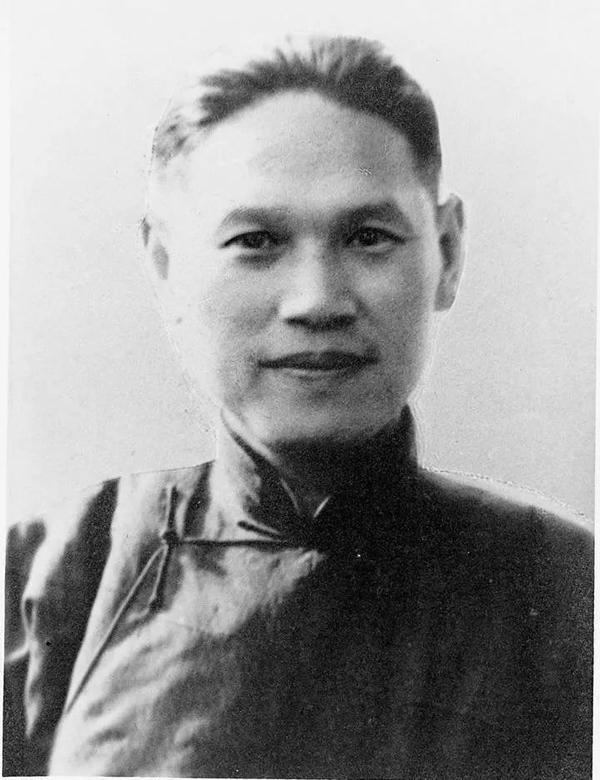

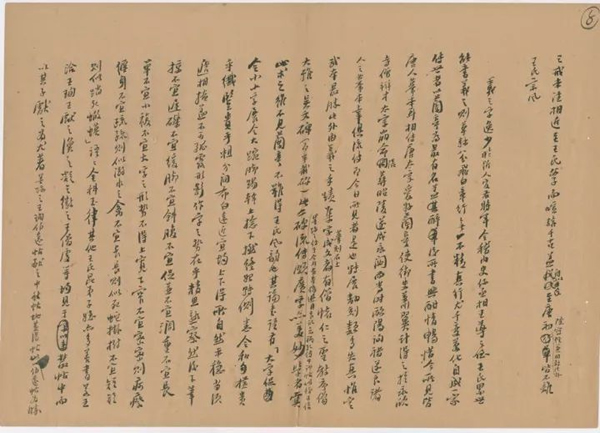

杭州大学执教时期的陆维钊

1957年,陆维钊搬到松木场的杭州大学宿舍,住在四幢,跟姜亮夫做邻居。居住条件改善,有了自己的房间,开窗便见宝石山景。1959年春,为庆祝新中国成立十周年,他画下了这幅《宝石山全景》。

他从没想过,潘天寿会看中他,还让他看见了一幅不曾想见的远景,关乎中国高等书法教育的漫漫长路。

1942年,陆维钊受聘上海圣约翰大学,任中文系副教授。1945年应竺可桢校长之邀,到浙江大学中文系任教,直到1960年调离,他在高校中文系前后共工作了18年。

这位中文系教授却和美院校长想到了一起。

“中国的诗、书、画、印,是中华民族文化的升华,所以学书画的人,一定要通中华民族的文化,这一点相当重要。现在许多人都忽略了这一点。许多人不好好学文,而光片面追求学字、学画,这样发展下去是不行的,也是不会有什么成绩的。”他对书家的综合修养非常重视。

老师陆维钊

陆维钊一开始借调美院“兼职”,就是给中国画系学生开古典文学课,重点讲授诗词题跋,作画题诗,融诗情画意于一体。他编了一册《题画诗》,介绍唐宋以降历代名家的题画诗词150余首,作为中国画系“诗词题跋课”的讲义。他写《元代书画家简介》,对赵孟頫、黄公望、倪云林等人的评价,主要以引用画家同时代以及后代名家在作品上的题跋为主,以此提高学生的书画题跋能力。他还从杭州大学请来老友夏承焘,共同商讨制订教学计划。

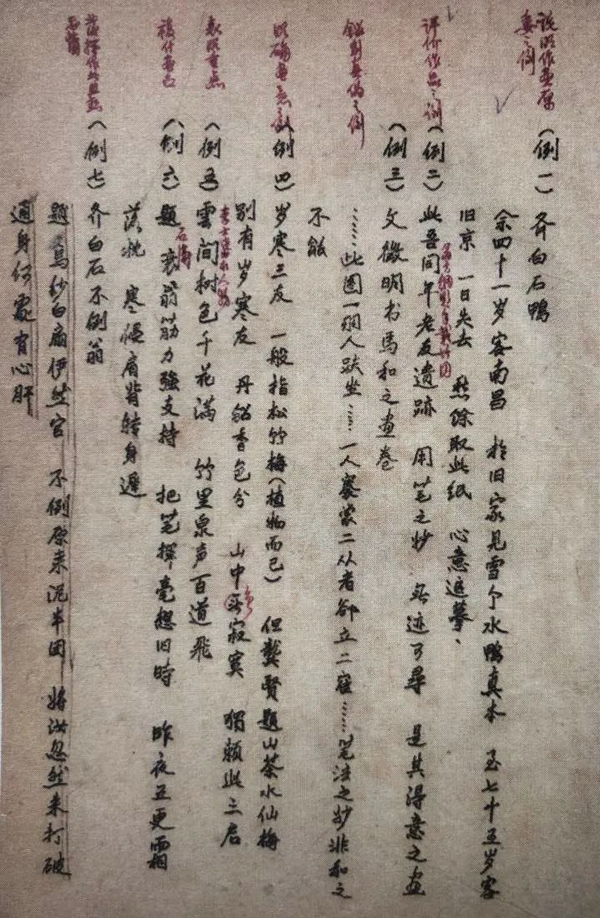

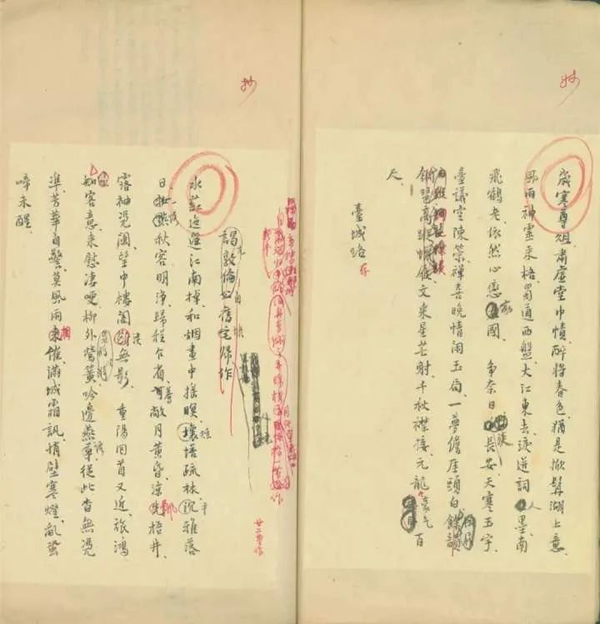

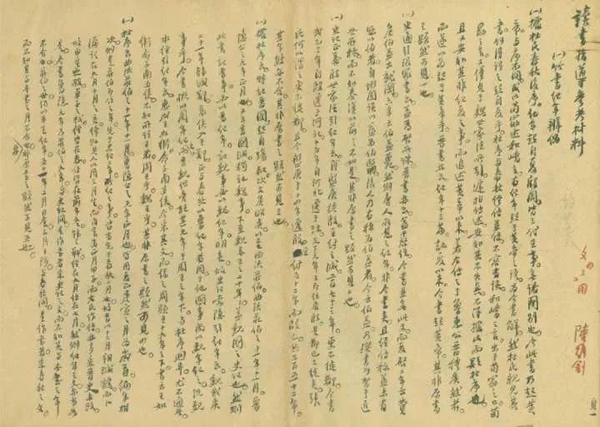

《题画诗》讲义

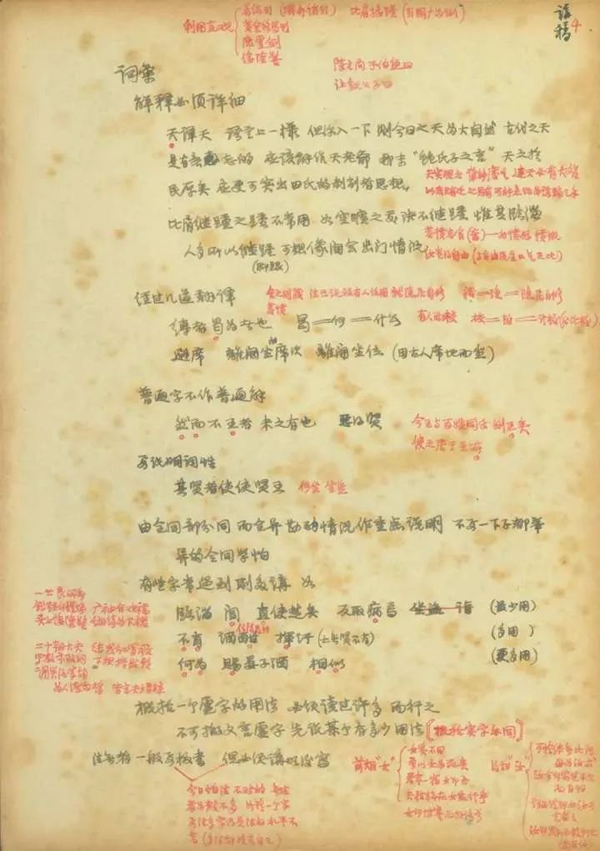

《语文教学法备课笔记》

那年,美术学院和中医学院同时“争抢”这位中文系老师。

1959年6月,刚刚成立的浙江中医学院缺少懂医古文的老师,也去杭大请陆维钊讲医古文课。陆维钊等于两边跑,两边兼课。

2

1962年3月,文化部在杭州召开了全国高等艺术院校教材工作会议。潘天寿谈到了全国国画系基础课设置问题。

“现在学国画的学生,不会在自己画上题字,这简直是笑话……国画系不但要学书法、篆刻,应设为必修课。”

“现在中小学还不能开设书法课,但应在少数高等艺术院校开设书法专业,以培养书法人才……书法篆刻艺术是宝贵的民族文化遗产,必须继承。要抢救遗产,如果再不抓书法教育,就会出现后继无人的情况。我建议在美术学院设置书法专业。”

会议最后决定:全国各美术院校国画系应设书法、篆刻课,有条件的先开设,缺少师资等条件的,积极创造条件早开设;试办书法专业的任务就委托浙江美术学院去筹备。

杭州南山路和开元路转角处,如今是几家小餐厅。往餐厅后门向东走,约隔2米的过道,原来有一个两层楼房的小院子,门牌:韶华巷59号。

杭州韶华巷59号

为了教学方便,潘天寿将刚刚空置的这间房子给陆维钊一家住。

一天,体育课跳马,陆昭怀不小心摔了一跤,磕断了门牙,只好回家休息。推门,见一位老先生来访,父亲立刻叫他泡茶。

父亲让他叫“潘伯伯”,才知道是潘天寿院长来了。父亲的卧室兼书房很挤,南面临窗一张写字台,东边靠墙一排叠满书的书架,还有一张摆着时钟、收音机的长桌,长桌与写字台之间,还有一个小空间可放一张藤椅,潘伯伯正坐在这张临窗的藤椅上。

“你今年多大了?在哪里上学呀?”

“今年十七岁,在杭四中读高三。”

“那你明年就要考大学啰!打算学什么呀?”

他一愣,父亲接话:“我主张孩子学医,能治病救人。我那大儿子,当时叫他学医,结果却报的师范读了外语,所以这次就要他一定考医学院。”

潘天寿点头:学医好,学医好。

昭怀退出房间,两人聊了两个多小时。送走潘天寿之后,父亲跟他说起了聊天内容。多年后,早已成为一名医生的昭怀,用了“誓约”二字来形容58年前的这次家访——两位先生立下誓约,一定要为国家培养出一批高质量的书法教育人才,“责无旁贷”。

晚年摄于韶华巷59号

陆先生处于那样一个时代,书法艺术被极端轻视,当吴茀之建议金鉴才报考书法专业时,他感觉很突然,“思想上一时转不过来,认为单纯学书法专业,没什么前途。”

书法艺术如此萧条,潘天寿却请准文化部在浙江美院创建当时唯一的书法篆刻专业,并委托筹备者陆维钊为学科主任,使陆维钊一变而为职业书家和书法教育家。

院长表明此意后,陆先生说:“我不是第一流书法家,恐怕不妥。”潘天寿说:“也决不是第三流书法家,不要客气了。”

当天,陆维钊把这件事告诉了章祖安,并说潘先生认为他是第二流书法家,对他评价恰当,他答应了。

章祖安清楚地记得,陆先生对潘老没有把他列入三流感到高兴。

“我当时20几岁,鉴赏力低下,当时又似乎没有书坛,后来渐为人知的潘伯鹰、邓散木、马公愚、白蕉等,浙江几乎无人提及,要提就是赵之谦、吴昌硕、沈寐叟(注:沈曾植)或古人王羲之。我只是凭我所知当时情况猜想,上海的沈尹默,浙江的马一浮、张宗祥、邵裴子,当是第一流。”章祖安这样写。

父亲后来对昭怀说,他还是最想去中医学院当老师,他喜欢中医。有很多中医生对中医古文不精通,特别是对《本草纲目》的理解有误,这会贻误病人的。他很着急,必须大力提高中医药专业学生的古文阅读水平,纠正古籍医典译注中存在的诸多错误。

他和好友、中医学院的朱古亭医师约定,以后合作重新注释《本草纲目》,为中医古籍加句读,并对部分错误注释进行修正。

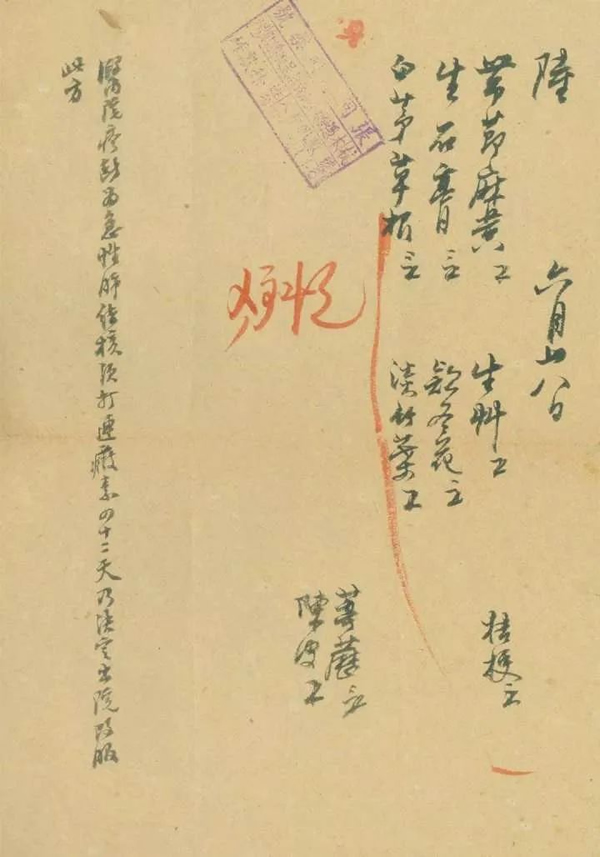

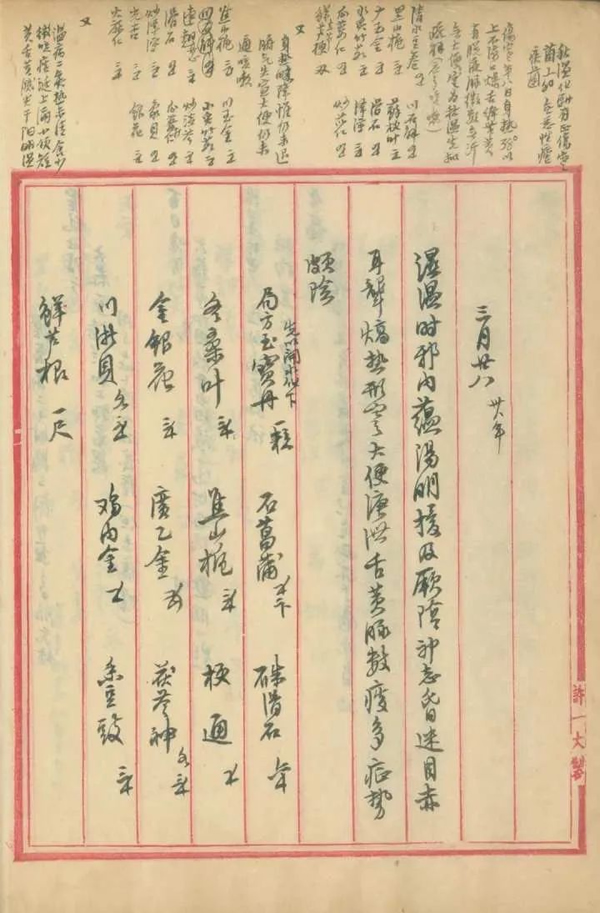

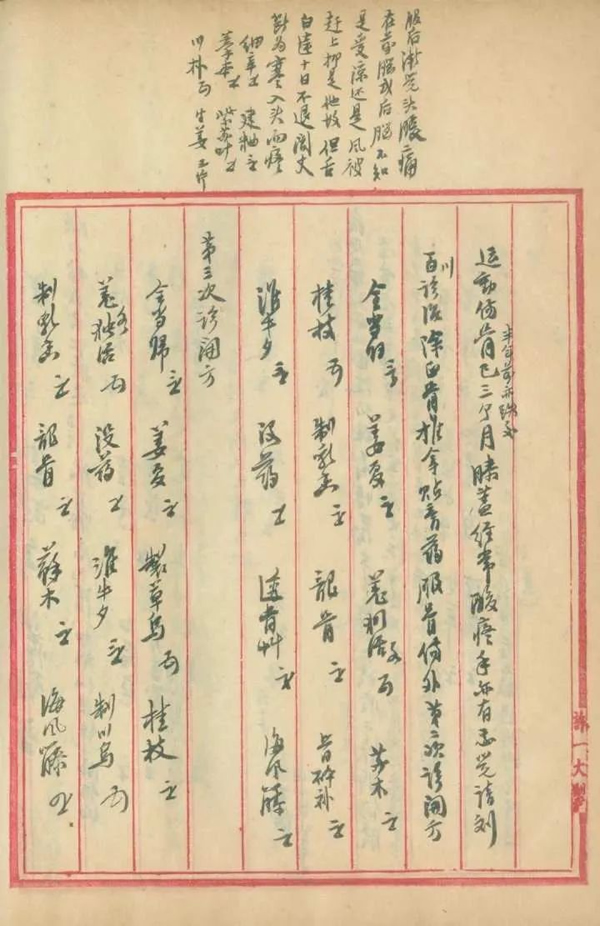

陆维钊给家人治病所开处方

而书画,他视为文人修养,遣兴而已,不愿以书画为生,更未想以字画立家。但此时,潘院长的这次来访,他知道,书法教育不是兴趣不兴趣的问题。

筹备工作从1962年夏季开始。那年暑假特别热,学校为了开会选择了最阴凉的后来作为医务室的那一幢小楼的底楼,除了刘江外,都是六七十岁的老人。但他们每次都准时到会,边挥扇边讨论,问题很细,比如书史、书论、印史、印论是作为四门课,还是并为两门课好?书法作业写多少为好?朱家济先生说:“作业不要要求太多,时间也不宜太长,能坚持每天写两张,写时认真用心。临帖时要想想,为什么这个字临不好?”

九十月,陆维钊带着刘江到上海各古旧书店选购碑帖、印谱及其他有关教学资料。在上海待了大约20天,每天都去。先挑门市部书架上的,然后到书库。狭窄、阴暗、灰尘,爬上、蹬下,一本一本选,陆先生主要挑选碑帖等,吩咐刘江挑选印谱,然后再给他过目定下来。半天下来,满身都是尘埃、汗渍,中午只到附近小店简单吃点点心、喝口水,下午又继续挑选。这家挑完了,再到另一家古旧书店去。

刘江也感到有点吃力了,劝陆先生休息两天,他不肯。有时在很高的书架上的大部头书、丛帖等,陆先生就叫刘江爬上去取下递给他,放在地板上再挑选,合意者留下,不合意者仍以传递的方法再放回原处。

1963年暑假,因为是试办,没有公开对外招生,先从美院附中毕业班中遴选两名有一定书法基础的学生,直接进入美院中国画系书法篆刻科学习,他们就是金鉴才和李文采。

陆维钊与学生朱关田、金鉴才、李文采合影

金鉴才对书法没兴趣,一心想考花鸟画专业,就去找陆维钊。

陆老师是这样动员他的——

“潘先生决定办书法专业,叫我负责,这个担子很重。书法在过去只是文人们业余搞搞的,它同文学的关系比美术更密切,应该说办在中文系就更合适一些,现在由美院来办,而且要办成一个专业,从古到今没有先例,究竟应该怎么教、怎么学,我心里还不是很有把握。你如果缺少兴趣,就不必勉强。我今天只想告诉你一句话:潘先生下决心办这个专业,我接受这副担子,都不是因为兴趣。这是国家交给我们的一个任务,是为国家培养接班人的,对我们这些老先生来讲,叫做责无旁贷。”

“责无旁贷”,又是这四个字。58年过去了,金鉴才回想这段话,“为人,这是老先生真正的精神所在。”

就这样,1963年9月,书法篆刻科正式成立,与国画系人物、山水、花鸟三科并列,陆维钊为科主任,刘江兼秘书。新中国第一个高等教育书法本科专业正式诞生。

两名学生,一人占了两张大桌子,一间比其他班级宽敞得多的教室。更重要的,这是一支今天不敢想象的教师天团,金鉴才用了“无与伦比”形容——

潘天寿——草书

陆维钊——专业主持人(科主任)。古典文学、写作、隶书、书法理论

诸乐三——篆书、篆刻(汉印)

朱家济——古代汉语、写作、楷书、行书、书法理论

沙孟海——篆刻(古玺)、印学史论(篆刻史)、古文字学

方介堪——篆刻(汉玉印)

顾坤伯、陆俨少、童中焘——山水画副课

陆抑非——花鸟画副课

方增先、王庆明——人物画副课

刘江——篆刻助教

章祖安——写作助教

因为学生太少,不能达到“试办”的预期目的,于是1964年秋,又公开招生,来报名的有十多个,最终录取了三名学生:朱关田、蒋北耿、杨永龙。

3

严,陆先生真严。

从杭州大学调到浙江美院以后,他对美院学生上文化课经常迟到很不习惯。前一节是绘画课,绘画速度不一,下课了,有的同学还没有画完,但他认为,这不能成为下一节文化课迟到的理由。他决心改变这种状况。

他有一块怀表。上课铃响前五分钟,他等在教室门口,铃声一响,怀表放在讲台上,把门锁上,任何人不得再进来。迟到的人只能站在门口。

此后,几乎没有人迟到了。

陆老师的严,是平湖口音,绵里藏针。

画家史易堂第一次去韶华巷见陆维钊,带着教他工笔的陈从周的引荐信。陆先生略问了一些老师的情况,转口即说:“进了美院要重头学起,别以为潘院长选中你,讲起来还是大千的徒孙,唐云、江寒汀的学生,不要显本事,要刻苦学习,从一张白纸开始,成不成材看你自己。你老师托我,不是护你,而是要鞭策你。去吧,课堂上再见。”

这句课堂上见,意味深长。

陆维钊是当堂批改书法作业的,即送即批,他拿着红笔在大家的功课上即时圈点,往往一百个字也得不了三个圈,大部分是红色叉叉。下了课,同学们总是学陆老师的口头禅:“这个不对,那个不好。”

一次,上文学课批作文,他拿出一篇文章说:“我读一段给大家听听,这是什么文章?”

还没读完,史易堂已汗流浃背。“哪来那么多的‘不但’‘而且’‘因为’‘所以’,累赘不堪之作。”文卷发回来:59分。再看小伙伴俞建华那篇,58分,当堂暴风哭泣。

下了课,陆老师把两人叫了出去。

“我对你们严是好事,用不到难过,只要努力,将来在我这里得了85分,出去可以放心了,不要让我失望。”

两年后,两人都得了86分,陆老师非常高兴:“可教也!加你一分,你不容易,我也不容易啊!”

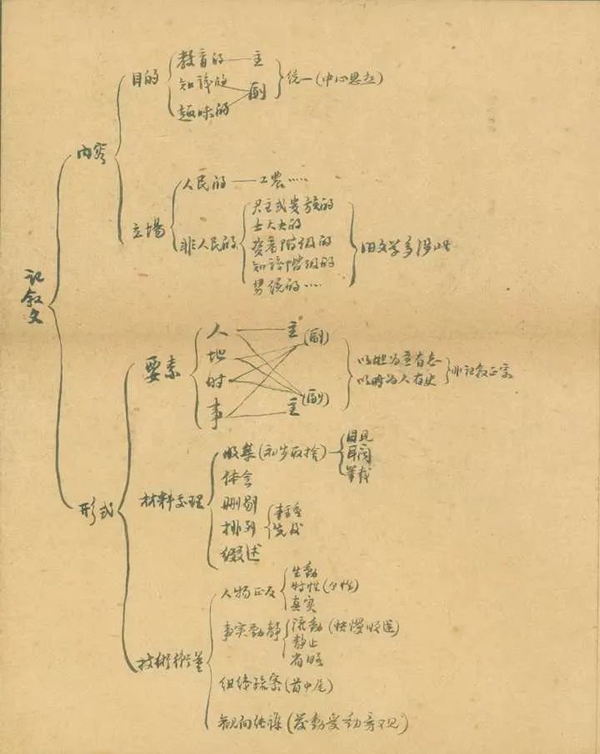

《画家述评》

刚开课,金鉴才也挨了陆维钊的批评。

他当时用的一方大约十公分左右的小砚台,是附中时画工笔用的,蓄墨很少,磨墨也极不便。陆先生见了很不满意地说:你这样子怎么学书法?

第二天下午,陆先生发现他桌子上摆的还是那方小砚台,很生气:“我知道你不想学书法,难道我强迫你了?你为什么故意作对?你不想学现在就可以走,用不着跟我来这一套!”

金鉴才追到门外向他解释:我手头实在没有钱,等发了助学金,马上去买砚台。

陆先生沉默良久,轻声对他说:你跟我来。

金鉴才跟着先生走到韶华巷的家里,老师翻了半天才从一堆旧书下找出一个大砚台,大约有十来斤重,再用网袋装好,放到他手里。

“今天我的态度很不好,而且是错怪你的,我向你道歉。我没料到你经济这么困难。你暂时不必买砚台了,先把这背回去用。”

先生的这方大砚,金鉴才在课桌上足足用了两年,直到1965年夏一位毕业离校的同学送了他一方砚台,才把它还给陆先生。在这期间,陆先生又曾经计划让他刻国画系的诗文讲义,帮他补贴学习费用,后来怕影响他的学业,又取消了。

58年过去了,金鉴才对陆昭怀说起这方砚台,再度落泪。

4

招收首届本科生后,办了两期,因“文革”中断教学,“无形停顿”。

潘天寿去世7年后,1978年,补开追悼会时,陆维钊手书挽联,最后一句:痛此日春回喁望,栽培后学失班头。

班头不在了,当年在韶华巷的誓约,要失约了。昭怀说,父亲“万念俱灰”。

而此时,美院又请陆先生回校,筹备首届研究生的招生和培养工作。当时,他已80岁。他说,要完成潘校长未竟的事业。

1979年,浙江美院招收了我国有史以来第一批书法研究生五名。

陆昭怀从湖南调回杭州工作,就是为了照顾手术后身体虚弱的父亲。但夜里,灯总是两点还没有熄。他劝父亲早点睡。父亲说:现在时间不够用呀,马上要招研究生了,《教学纲要》一定要赶出来。

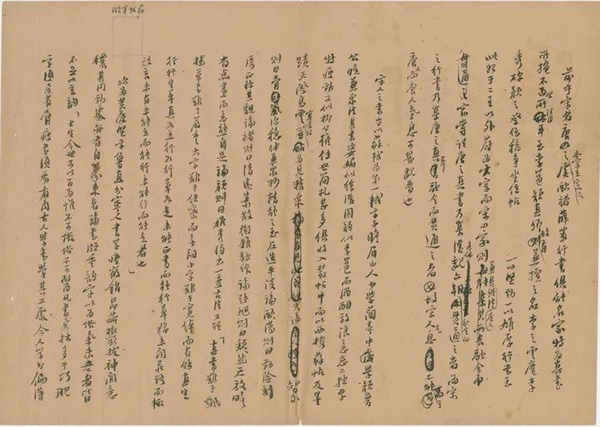

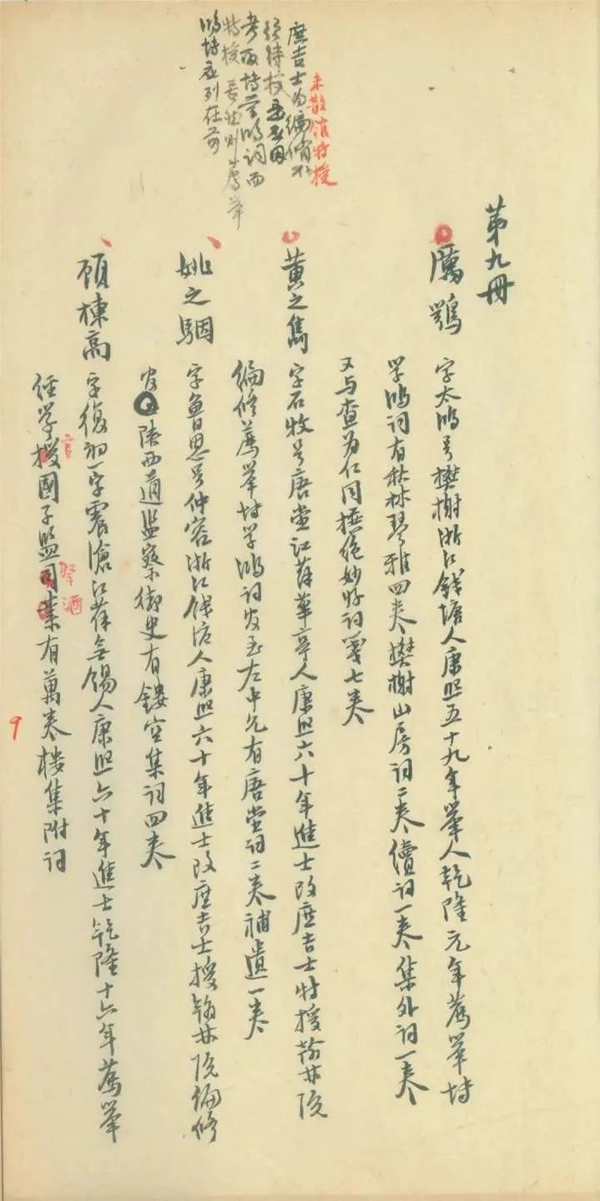

1979年暑假,陆维钊为研究生手订《教学纲要》,总共60条。在此次《中国书法》附录部分刊登了这些手稿。我们看到,58条,中外交流问题,59,创新问题。连书法的商品化问题也纳入其中。

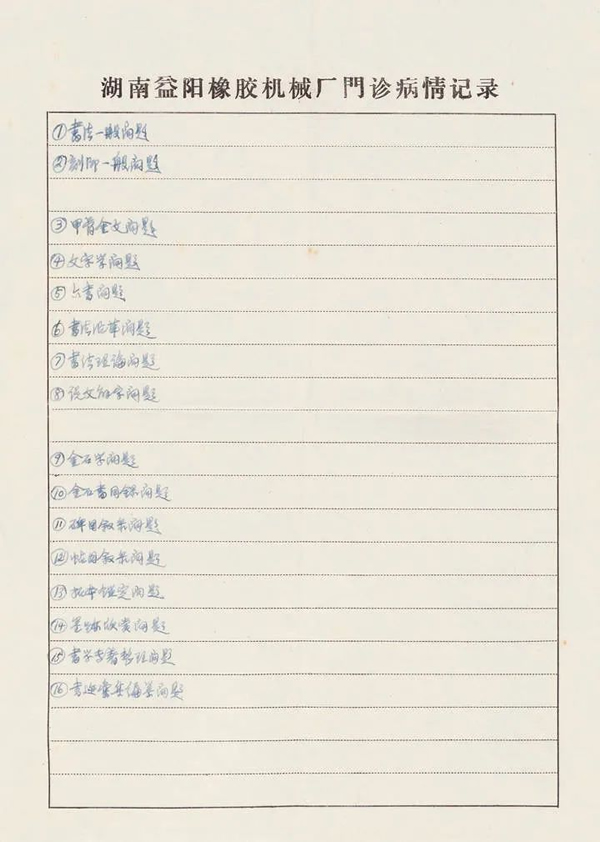

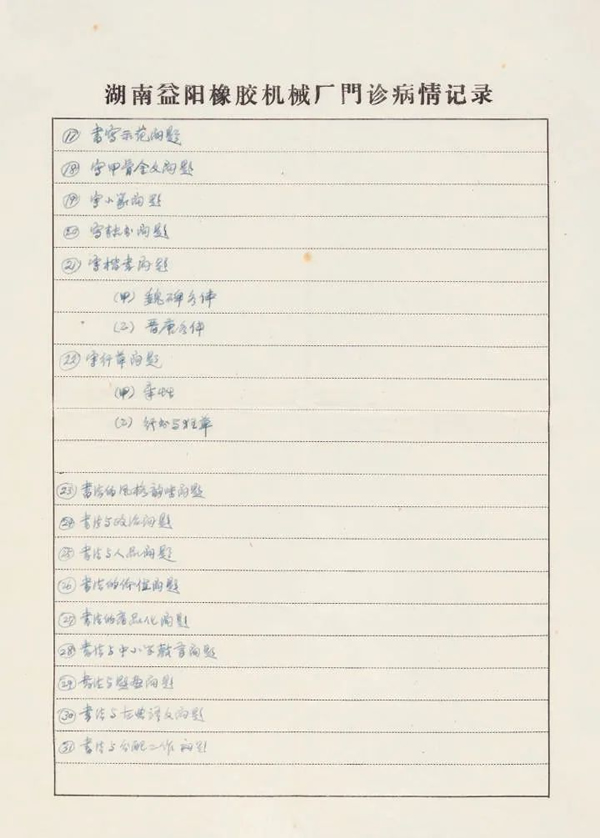

1979年陆维钊为首届书法硕士研究生手订《教学纲要》

这是一份反映陆先生书法教育思想体系的颇为全面的资料。他交给了章祖安。章祖安问:是否印发给学生?

先生说:不必,尚不成熟,不能作为书面材料印发。

他又说,这里面的大部分内容,在招收本科生时已与学生讲了。他命祖安保存,以后他再作修改。

只是,老师因病再也没有办法修改。

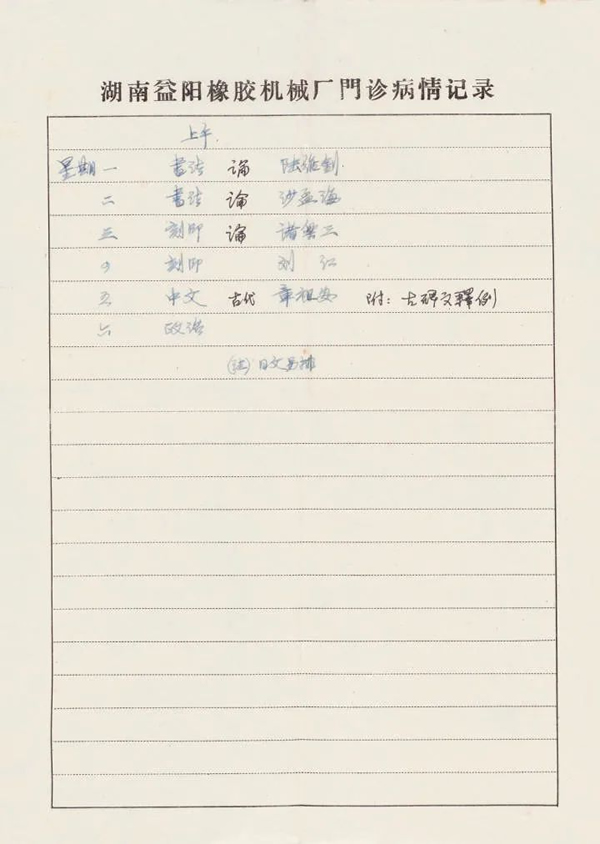

与60条同时交给章祖安的,还有一份手订——他为中国第一届书法硕士研究生手订课表。

1979年陆维钊手订研究生课程表手稿

《教学大纲》粗分九块——“粗“字是老师自己说的,包括课程表在内,全都手写在同样的“模板”上——“湖南益阳橡胶机械厂门诊病情记录”的有光纸。

那时,陆昭怀在湖南益阳橡胶机械厂当厂医,他回杭随身带着纸,有时候就放在家里。

中国美院院长高世名认为,陆维钊提出的这著名的60个问题,实际上是国美书法专业“诗书画印”兼通以及外延入各个学科的蓝图,外延之途径为文化史、考古学、文学、史学和哲学。尤其是他以上古文字直通隶、篆书道,对高等书法教育至为关键。由于陆先生的远见卓识,中国美院之书法教学自诞生之日起,即开创出一种培养“通人”的模式,通达于古文字、金石文献、经史之学,旁及文学辞章之道。

1979年9月,五位研究生进校,陆先生已卧病住院,不能再上课了。1980年元旦后,他请大家来病房。

“不能光埋头写字刻印,首先要紧的是道德学问,少了这个就立不住。古今没有无学问的大书家,我们浙江就有这个传统,从徐青藤、赵撝叔到近代诸家,他们的艺术造诣都是扎根在学问的基础之上的。一般人只知道沙孟海先生字写得好,哪里知道他学问深醇才有这样的成就。‘字如其人’就是这个道理。”

又说:“书法先平整通达,以后再求变化创造。要淡于名利,追求名利就不能静心做学问。我一生工作只做了一半,现在无能为力了,希望你们努力。”

王冬龄记得,陆先生含着泪讲,我们含着泪听。

一星期后,老师去世。

这是老师的最后一课,也是五位研究生的第一课。

5

书法,不只是写字。

潘天寿、陆维钊这一代学人,在现代书法教育的体系中重新建立起了 “通人之学”,道艺会通,学养相成,书法与学问无法分割。

这是一种什么样的通?

陆昭怀毕业于杭大附中,一天,他的同学拿来一张处方,塑封好,送给他。他一看,原来是父亲写的。

父亲是遗腹子。长大后,他深感乡村缺医少药的现状,而祖父平时喜爱研读医书,留下很多医书。父亲就自学中医学基础理论,读了大量中医古籍。

小时候,四个孩子生病,父亲开方抓药,全包了。平时,他还要给邻居和好友号脉,开方子,但大多属于补养、调理性质。他常与张宗祥、诸乐三等交流讨论医方。潘天寿、吴茀之、王焕镳、姜亮夫、周昌谷等都请他开过医方。

每次给人看病,他会详细记录病症、药方,以及服药后的情况等,还在医方的眉页详加批注。后来,家人找到了父亲手书的《医方录》两册,有的注明“与阆丈(张宗祥)商后拟方”“与乐三(诸乐三)商量”等,足见陆维钊对给人看病的谨慎。里面还记载了部分医院医生开的处方,以及民间流传的验方、偏方,并注明症状、疗效,以便日后学习研究。

《医方录》

有一次,陆昭怀发现父亲有三本西医书:解剖学、生理学、心理学。他觉得奇怪,这都是自己西医学的书,父亲看西医做什么?

陆昭怀在读《中国书法》时,发现了一点线索。

父亲写,握笔时,指关节灵不灵活,这是解剖学上的意义。手臂与肩膀的运转,受大脑和精神的指挥,是生理学。

“执勿过高,过高则重心不稳;勿过紧,过紧则转动不灵;中楷以上,必须悬腕,不悬腕则着纸移动必不便。凡此三者而已。”

心情不好的时候,是写不好作品的。

“吾人在此社会纷浊应付艰困之余,濡毫吮墨,临摹一二,此时之手脑,只在点画方寸之间。紧张之心绪,为之松弛,疲劳之精神,借以调节。”

“每日有一小时之练习,即有一小时之恬静。反之,吾人今日之生活,若再只有紧张而无恬静,只有劳动而无宁息,势必有害健康。”

“西人以休息与工作并重,谓休息后之工作,效率可以突进。此则信笔挥来,即不必求其成为名家,成为美术品,而为调节疲劳宁息精神计,又其功用之一也。”

这则涉及到心理学。

昭怀很惊讶,“这些知识我都学了,但要灵活地运用解释人的某项具体活动过程,我还不一定做得到,父亲却在教学中用上了。”

《中国书法》手稿

《中国书法》手稿

《中国书法》中,他写道 :“书家之传于后者,类多人格高尚,学问深湛,文辞华美;非此者,其修养之不足,必不易于寿世。”

陆维钊强调“书如其人”。

刘江回忆,陆先生在给书法班同学的讲话中提出:“作一个未来的书法工作者,必须有高尚的品德,分析问题的科学头脑,处理事务的能力,和分辩美丑的眼睛。”

有一次,在办公室,他与陆先生议论绘画科学生不重视书法,字迹潦草不工整问题,也谈到社会上某某人书,刘江说,是否格调不高,请教于先生,先生说:“人品不高,落墨无法,求其风神者,当须先求人品。”

相似的话,当医生的儿子也经常听到。

他对昭怀说:“医生治病救人,一辈子做好事。”“记住,要学好医,必须先立人,这是第一位的。”

年轻时,昭怀并不能完全体会何为立人。

那年,他考入上海第一医学院医学系,第一学期期末考试结束,乘夜班火车回杭。车厢人多气闷,窗全都开着,他正对风口,吹了一夜寒风。到家鼻塞头痛,浑身发冷。父亲赶紧煮葱白姜汤,他喝了便睡。

迷迷糊糊中,忽听父亲叫他趁热喝药,原来,他发烧已超过40度。父亲开了中药方,让姐姐配来后煎了给他喝。

他忘记了时间,只觉得额头湿漉漉,睁眼,灯罩上遮着报纸,父亲在给他湿敷降温。昏昏沉沉,又不知过了多久,他感觉有人在摸他的手腕,睁开眼,父亲正弯着腰在给他诊脉。时钟刚好敲了三下,已是凌晨。父亲一夜未睡,守在床边观察和护理。

回想这件事,作为一名医科学生,他忽然意识到,这是身传。医生对病人,当如此“立人”。

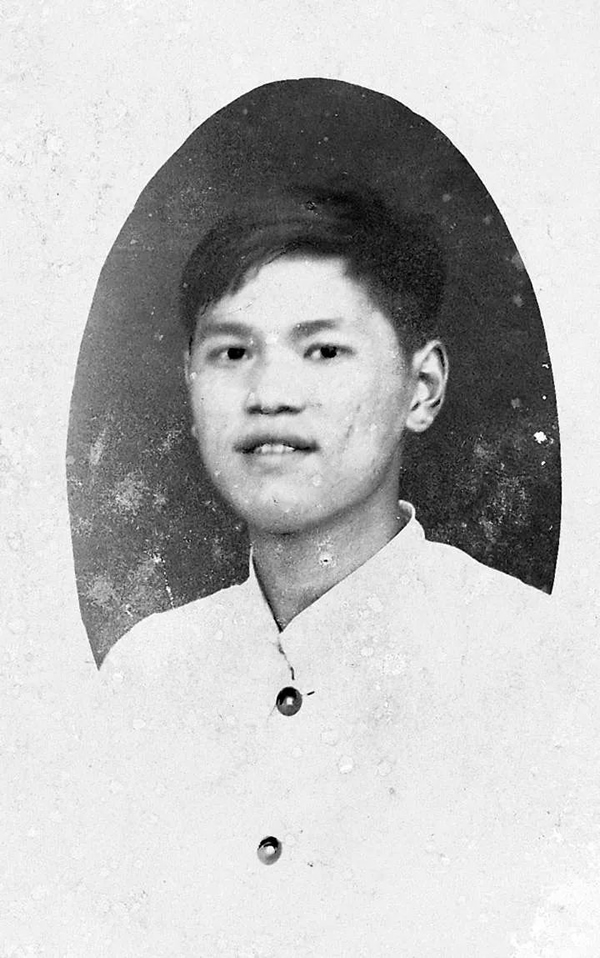

1959年全家摄于杭大宿舍

6

陆维钊毕业于南京高等师范文史地部(以下简称南高师),当年的南高师,群星璀璨。他的老师——史地部主任柳诒徵,著名历史学家,诗词、书法也“俱足名家”,教授王伯沆(名瀣,1871—1944),与柳诒徵并称“南雍双柱”(注:南京大学校史上承古开今的两位国学大师);还有教授吴瞿安(名梅,1884-1939),著名戏曲理论家。

顺便提一下,他的同学里,都有谁呢:陈训慈、向达、王焕镳、胡士莹等,后来都成为我国文史领域的大家。

秀州书院求学时期

南京高等师范求学时期

章祖安在《中国书法》序言中,回忆了老师的老师是怎样上课的:

王伯沆先生上课,满口珠玑,课堂人满为患,窗外也趴满了人。王先生周日还在家中讲学,焕镳师等至王府听讲,兴致好时,停不下来,大声言道:“留饭!”听者齐欢洽,下午散时,感觉浑身上下毛孔都通涮干净。某日,有一西装革履者持己所为诗词趋府就教,王先生讲课兴头被扰,遂高声道:“先念一句听。”全场肃然。来人便朗声念一句——“停!”王先生复加命令:“不要念了!”屋内气氛霎时紧张,紧接一句:“下面不会好了。”全场哄堂大笑,其人悻悻然离去。

想来,陆维钊先生后来的“绵里藏针”也是有“遗传”的。

章祖安说,南高诸师中,陆先生最亲近吴梅,可以称得上是他的得意门生。

瞿安先生有魏晋风度,时或雇一大船,叫上一批学生,度曲唱和,吹吹打打,陆先生吹笛为昆曲伴奏,师生们其乐融融,“不知东方之既白”。《陆维钊诗词选》中载有散曲,是瞿安所授的结果,这在擅长诗词的学者中是极少见的。钱基博曾评王静安与吴瞿安:王国维固有《宋元戏曲史》,但吴梅已深通到声律,如论及曲学大师,非吴梅莫属。这其实是学界公认的。

王伯沆讲学有魏晋风度,是静态的;吴瞿安带领学生弦歌悠游于舟上,是动态的魏晋风度,这些都可在《世说新语》中找到类似的例子。

《庄徽室词稿》(南京高等师范时期)

《清词钞小传》

毕业后,陆维钊去清华给王国维当助教。1951年,他在华东革命大学学习时写的自传,其中注明:“1925年6月,南京高师毕业(代理校长蒋维乔),清华大学任为国学研究院王静安先生助教(介绍吴宓),9月以祖病中途召回,由赵万里代。”

新中国成立以前,陆维钊在中文系主要讲授中国古典文学,擅长先秦和汉魏六朝文学,也兼教文字学和戏曲史。新中国成立以后,古典文学的比重大量压缩,现代文学的课时则大大增加。

众所周知,杭大中文系古典文学的师资力量相当强,如夏承焘、姜亮夫、王焕镳、胡士莹、钱南扬等,而现代文学、语言教学法之类的课程,就很缺人手。

陆昭怀记得,父亲常用一句话来形容自己:“猪头肉,三勿精。”家乡土话,样样都会,但样样都不精。在他看来,论诗词研究,自己不如词学专家夏承焘先生,论楚辞研究,又不如楚辞学家、敦煌学家姜亮夫先生,而王焕镳先生于先秦诸子,胡士莹先生于明清小说史,钱南扬先生于古典戏曲史,专长突出。反观自己,特点都不明显。

上世纪30年代,陆维钊就编写过中国国文教材。因此,系里如果有什么课缺人,他都能顶上,先后上过《历代文选》《现代作家作品选》《读书指导》《写作实习》《文字学》《中学语文教学法》等课。

《中国文学史》讲义

《读书指导参考材料》

陆维钊以“猪头肉”自比,但在今天看来,这是一位老师的自我修养。

篆隶楷草行,书法五体书皆精;他喜欢绘画,山水、花卉都画;他研究戏曲,喜弹琵琶、三弦,也吹箫;他攻读中医理论,为人诊脉、开方。

“通也者,通其理,明其性,习其情,而备掌其法度,守常应变,各适其宜也。”他论医道之“通”,也是通人之学。

小时候,昭徽和昭怀经常看到,父亲与胡士莹、夏承焘、王焕镳、任铭善等杭大中文系的同事在一起展示书作,研究笔法,探讨章法疏密。按今人的目光,这些都是书家,但在他们看来,书法只是业余遣兴,谁也不以书家自居,更不想以书法扬名。

陆维钊始终以诗人自许。

1918年仲秋月夜,19岁的他和同学登临宝石山顶,俯瞰西湖夜景,意气风发,吟诗:

云淡星稀玉笛清,一山歌唱动秋声。

总缘怕负团圞节,特向西湖拜月明。

暮烟开处月华明,独唤轻车驻水滨。

曾记狂吟登绝顶,万山青拥一诗人。

在病榻上,他却留下了一首《减字木兰花》:

当时年少,月夜登临秋皓皓。意气纵横,万山青拥一诗人。

而今老病,重到西湖秋有影。依旧诗人,江水东流不忍听。

人生的最后,依旧诗人。

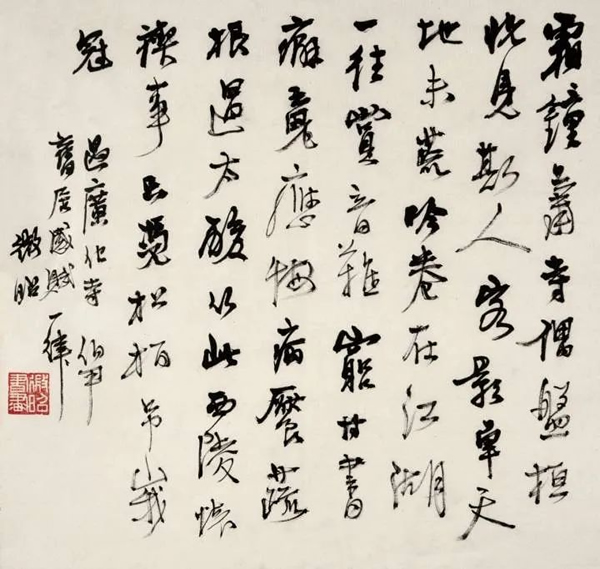

小行书 过广化寺伯尹旧居感赋35cm×37cm 1978年

【参考书目】

《中国书法》陆维钊

《书如其人——回忆父亲陆维钊》 陆昭徽 陆昭怀

《第一个书法专业是怎样筹建起来的——纪念潘天寿、陆维钊等先生》 刘江

《王冬龄谈名作名家》王冬龄

《陆维钊书法论》章祖安

《唯以“心画”成诗画》高世名

图文来源:钱江晚报·小时新闻客户端 记者:马黎

编辑| 张婷婷

制作|冯雅颖

校对|张婷婷

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:颜培大联系电话:010-68464569 15711102835

《中国美术报》为周报,2021年出版40期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,192元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤电话:13071178285

新闻热线:010-68469146

总编室邮箱:[email protected]