陈钧德《自画像》 1963

看《陈钧德艺术与文献特展》,心中无法平静。这个展不仅让我们如见陈钧德先生其人,更让我们看到他所成长的时代;这个展不仅是陈钧德先生艺术的深度回顾,又可看出改革开放四十多年中国油画的历史脉络。从这个展览中,我们看到的不仅是一个画家的个人风格的变化,更是一种艺术语言的深刻变迁。

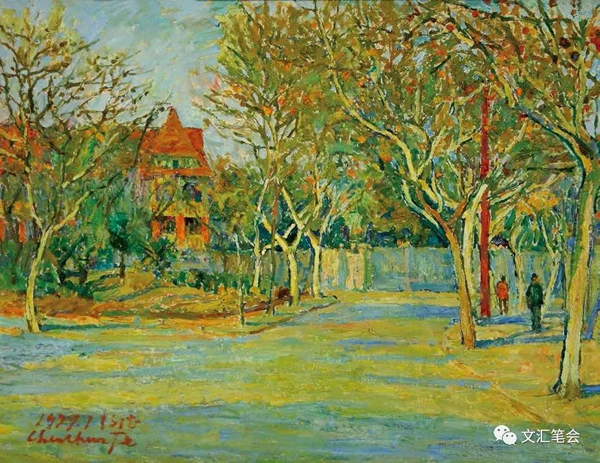

陈钧德先生的艺术生涯具有三次明晰的变化节点。第一个节点是上世纪七十年代末。那是改革开放的初期,各方面呈现出时代性的巨大变迁。这之前,陈先生师从刘海粟、颜文樑、林风眠,与这些大师有着深厚的友谊、莫逆的交情。艺随情动,陈先生早期艺术带着上海的都市写意传统的影响。展厅中有着意味深长的一幕:一边是经典装帧的《塞尚》画册。据说这本画册当年在旧书店中已被巴金先生买去,陈先生辗转与巴金先生相商才得到此书。在那个年代,陈先生在这本书里没少下功夫。而在另一边,是上世纪七十年代,他以后印象绘画方法临画的中国传统山水册页,色彩亮丽,气韵迴转。如此广度的跋涉,如此充满深意的跬积,为他打开变革的基础。也正是那个时代,西方现代主义早期绘画如汐而入,如潮汹涌。陈先生的色彩为之一亮,绘画的方法也在变化,专注于色彩,将对象一组一组、一片一片来画,笔色无不涌动着激情。这一阶段的代表作有《有过普希金铜像的街》《复兴公园雪霁》《上海的早晨》。其中《复兴公园雪霁》是与刘海粟先生同在风雪现场写生的。刘先生是特有的个人风格,陈先生却是以后印象派手法、笔色并茂地画成。《上海的早晨》也是步刘海粟先生前例,从上海大厦俯望外滩的写生,万物整括、色彩亮丽。两张画都是心慕后印象情怀的好作品。

复兴公园雪霁(布面油画)1977

第二个节点是上世纪九十年代,其间有两次重要的出行。一次是到云南的大等喊。陈先生站在这片奇异的土地上,仿佛一脚踏在傣乡,一脚踏在缅甸。红土绿植的对比让他震颤。他整整琢磨了十年,手下的用笔和用色纷纷松放开来。另一次是巴黎的远行。这次远行不幸造成了骨折受伤,却又幸运地被迫直面画布和速写,默画心中所见。陈先生深有感触地写道:“作为画家,本不应该以如实地去描摹自然造物的表象为满足,他总要在感觉‘可视’事物的同时,去追寻那些‘不可视’的东西。”这种可见与不可见之间的感悟,让陈先生的观看从景象再现中跳出,呈现从于心的排列,画风为之一变。

第三个节点,可以说是新世纪之后,也可以说是漫长的磨砺与积累,他的个人风格渐渐强烈起来。长期的东方与西方的游弋,让他悟到了“迷白”之法。在油画的尚黑尚重的界域中寻“迷白”,胆子是很大的。早在1986年的《帝王之陵》中,陈先生就以滞重的“迷团”让千年古陵发出光来。这“迷团”如火如炽,如梦如幻,开启了一条新路。与此同时,他对景物的排布,愈加自由,呈现一种立山的效果。叠岫层云,中国山水绘画让山壑叠然而起,以烟云浮腾,营造层次。陈先生的绘画由此步入中国式表达的境界。

上海的早晨(布面油画)1977

陈钧德先生的绘画辗转繁复,推进却是明晰的。有几点值得我们高度重视。

第一,陈钧德先生的绘画在上海油画的都市写意传统基础之上,将之发展到一个新的高峰。许多人都讲写意。写生的随意用笔就叫写意,写实的技法松快也叫写意。殊不知这个“意”的关键在于有心。陆机的《文赋》是中国最早的文艺创作理论专著,其核心就是“患意不称物、文不逮意”。《文赋》就是讲意的,就是担心这个意的构思和用心与对象不相称,又怕最后的表达达不到构思和用心的高度。在风景中,这种构思用心既在心里,又在笔上。眼观事物,传之于心,有所思,有所想,这是一个层次。心中所想所感,传入笔端,表现出来,让别人看到,这又是一个层次。这两个层次之间的间性世界正是意所生发的地方。抓住这个意“非知之难,能之难也”。知道这个理,很容易,但要能做到、能逮到这个“意”很难。“逮”这个字很形象,故中国人称之为“写”。“写”是既有规矩,又能放拓;既要得其环中,又要超乎象外。

通过这个展览,陈钧德先生的艺术在这个“意”上让我们看得通透。上世纪七八十年代,后印象的光色方式让色彩为之一亮,我们有许多老师就走到这里为止了。陈先生却接着走遍大地,从亚热带的激情异域的绿树红土之中,找到松快的对比;从可见不可见的感悟中跳出景象记录;从一系列山峦叠次的默写中排布云山。在这过程之中,陈先生做了大量准备的工作,光黄山云海就画了不少晴阳之变。最后进入迷白、迷团的语言世界,让油画亮起来、动起来。这云山横布,让画立起来;这叠岫层云,让烟云成为主体。陈先生一步一步抓住自己的意,走向中国色彩表现的高峰。

有过普希金铜像的街(布面油画)1977

第二,中国式写意的开创性贡献。中国传统绘画始终重气韵,讲生动,强调“能移其形似而尚其骨气,……以气韵求其画,则形似在其间矣”。(唐·张彦远)陈钧德先生在这方面下很深功夫。他不断地放意、逐意,让情意满于山、溢于海。在他海量的写生之中,总是想着让万物立起,澄怀以味象,让油画滞重的笔松快起来。在他的各类“山林云水”中,各种绿、各种青在流溢,粉青、豆青、梅子青,仿佛把中国夏天的绿都装在了画里边。他在香港病中所画远景,高楼空悬,濛韵浮动,边角处带出的青白,格外的一种烟云之感,犹如蕙风,荏苒在衣。这让我想到苏轼《望湖楼醉书》:“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。”苏轼写景之诗,却道出绘画之理。第一句写墨,不可都铺满了。第二句写笔,用笔如何放拓,都能落在位置之上,直如石涛先生诗言:“墨团团里黑团团,黑墨丛中花叶宽。”但这些都千万把握住了,否则卷地风来就吹散了。“脱有形似,握手已违。”这是司空图二十四诗品“冲淡”中所说的。这种意偶有形迹,但握手之间已然违反本愿。所以陈老师的“写”既快速,又简约;既有一定之规,又兴答多变,其中总有一种适意的东西。他的写恰到好处。

窗外风景(纸板油画)1970年代

第三,油画语言研究的精微。作为风景,陈钧德老师的语言变化,很值得研究。从早期师从各位大师理解中国意境,到对西方印象派之后大师的表现追求;从油画表现、抽象诸法的揣摩到中国山水烟云的观照,陈先生一步步地深入风景写意的核心,剥开遮蔽着绘画气韵的东西,用作品阐发语言表现的精微。他的变法往往是反其道而行之:众人尚黑,他却“迷白”。用“白”来勾联景象,用“白”来表达悠远。众人喜欢油画笔刷的明快,他却喜欢画团团,圈圈点点,涂抹点染,肆意汪洋。陈先生由白入简、由简蕴白,让人想到张岱《湖心亭看雪》所言:“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点,与余舟一芥、舟中人两三粒而已。”如此纯然的空蒙迷远,正可作为陈先生的山水云林之观。陈先生这样做,是在蕴意,是在放意,放到云起之时,一把抓住。逮这个意,第一要快,眼手俱快。第二要准,如若火中取栗,既准又狠。第三要松,不能抓得死死的,手要烫坏。陈先生把握得好,所以他晚近之作,云抒浩气,放怀天性。

陈钧德先生在他最后的那批纸上作品中,一定是彻悟了什么,所以他放马由缰,抓住了最为精微的东西,那般快意,那般松适。这些画,全然不似濒危之作,却给我们浩然大气,无限生机。天地壮哉!以鸟鸣春,以雷鸣夏。陈先生以此陶然之作,鸣生命之不尽追求,让人由衷感喟艺术的永生!

2021年9月10日

本文配图均选自刘海粟美术馆《陈钧德艺术与文献特展》(免费向公众开放至10月7日)