叩开丹青之门

特邀主持:赵力忠

【编者按】面对众多优秀的艺术家,今天我们更为熟悉的多是他们的作品和学术理念,但对他们是怎么走上艺术之路的,却往往不甚了解。而他们的学艺经历不仅奠定了他们的艺术道路,更对今天的研究者和爱好者有着特殊的价值。中国国家画院理论研究所研究员、美术理论家赵力忠在多年的研究中,对这个看似简单又不简单的问题非常感兴趣,故此,他于30年前与刘士忠一起邀请了数十位艺术大家,请他们讲述自己是如何叩开丹青之门的。当时稿子齐清定后,也经过了责任编辑的初步加工,但因为出版费用而搁浅。前段时间《中国美术报》开设“叩开丹青之门”专栏予以首发,通过艺术家们的学艺纪事,同读者一同深入了解他们的艺术之路。

朱屺瞻(1892-1996),江苏太仓人,1892年生,擅山水、花卉,尤精兰、竹、石。曾任中国美术家协会顾问、中国书法家协会理事、上海市文史研究馆馆员、上海中国画院画师等职。出版著作有《朱屺瞻画集》《癖斯居画谈》《朱屺瞻画选》等。

朱屺瞻《梅花草堂春意浓》原手稿

谈起我学中国画,已经是很遥远的事了,但又好像如昨天一般。1892年(清·光绪十八年),我生于江苏浏河,其地在东海之隅,向来多得天地清淑之气。明清以来,出了不少画家,我祖父湘舟先生曾画山水、花卉,富收藏,父亲厚庵先生擅画梅花,我幼年时印象很深。九岁我入家塾,塾师童颂虞先生,多才多艺,会哼昆曲,吹箫笛,弄盆景,擅画,尤擅兰竹。我八岁丧母,所以老师讲到诗经《陟岵》时,我特别感伤,童先生也很难过,所以为我改名为“屺瞻”(我原名增鈞)。

朱屺瞻 水仙 124cm×62cm 中国画 中国国家画院藏

我受塾师影响,自习作画,先用描红本勾写兰竹,后来渐渐临摹家中所藏山水等作品,到17岁时,我考入邮传部上海实业学校(即后来交通大学的前身)。校监唐文治先生是我的表叔。我当时住校在徐家汇,课余仍学画不倦。唐文治是有名望的学者,见此再三告诉我:“作字作画,点画皆须着力,切忌浮滑”,这句话真是金玉良言,我一生躬行,获益匪浅。我20岁在家乡结婚,父亲要我经营吴淞酱园,但我学画之兴趣与日俱增。那年秋,我与堂兄朱增宗一同去杭州游灵隐,观钱塘江,是我平生第一次远游。我常去上海,寻师访友,看到有一家专卖精美西洋画片的“伊文思”洋书店,我买了不少回去临摹。1912年冬,我看到刘海粟、乌始光在乍浦路创办上海图画美术院的广告,立即报名入学。学校初创,一应甚简陋,同学数人,多为自学,用木炭画,以毛笔蘸木炭粉临摹照片,后又学铅笔的静物写生。几个月后,我就受聘任上海图画美术院的教师,教擦笔画。当时我中画西画兼学,有时晨起练书法,临魏碑及米南宫(米芾)行书,又作铅笔素描,授课之余,与王济远同去郊外作风景写生,或画油画,夜晚则画中国画兰竹之类。1917年我26岁,因汪亚尘的催促,我瞒着家中只身赴日本,入东京川端美术学校学习,导师为名画家藤岛武二,学素描等。我在东京博物馆等处看到了西方的一些油画名作,特别是当时后期印象派如梵高、塞尚的作品,终身不能忘怀。但几个月后,家中急告我继母病重,不得已匆匆回国,其时我患肺病,在家疗养,我的一幅风景油画参加了颜文樑发起的首届苏州美术画赛会,是我平生第一次参加画展。

朱屺瞻农田灌溉 纸本设色 72cm×61.5cm 1955 年

我自幼喜爱梅花,在浏河老家有一处园池,后来我辟为梅花草堂,植梅数百株,纷然可喜。我建有两个画室,一画油画,一画中国画。1929年我38岁时,曾有中国画《墨荷》《寒林》以及油画《春寒》《劳苦》《静物》参加在上海举办的“第一届全国美术展览会”。有一件很可惜的事,是我因忙于在上海美术专科学校等处教西画,却终未有机会去见近在咫尺的画坛大师吴昌硕先生。但我的梅花草堂,却先后有许多友人、名画家来访。我曾遍求“梅花草堂图”,齐白石、黄宾虹、王一亭、汪亚尘、吴湖帆、钱瘦铁、贺天健、姜丹书、潘天寿等均欣然有作。我与齐白石的交往也始于1929年,即年我在全国美展上见到一幅山水,题为“白石”所作,觉有大家之风,但不识“白石”为何人?适于秋日晤老友徐悲鸿,又见有白石为他所刻名印,尤为敬服。悲鸿见我激赏,愿出面代求。我怕由悲鸿出面,齐白石不收画润,于是从上海荣宝斋按润例求刻,从此与齐白石神交20年。我请白石老人刻印,渐渐积有60方,我自名斋曰“六十白石印轩”,并号为“六十白石印富翁”。齐白石又欣然为我制印,称我“知己有恩”,引我为“白石第五知己”。但直到1946年,齐白石来上海开画展,我才得与他见面。其时他在寓处作画,不见人,逢我去,则例外。我看他画紫藤,颇受启发。齐白石告诉我“画贵独立”,此语对我影响极大。过去唐文治教我“画须有力”,齐白石又教我“画贵独立”,我一直铭记在心。白石老人为我所刻印中也有许多画理,如“存我”“开生面”“不耐入微”“形似是末节”“恬淡自适”“心游大荒”“兴之所至”等等,都是我们两心相通、互为共勉之语。

朱屺瞻绿化都市 纸本设色 91cm×51cm 1959 年 上海中国画院藏

我最早是学中国画,后来接受西画影响,又赴日本学习,回国后长期又教习西画,但我一直未脱离中国画。我一直用两个画室,努力想将中西绘画结合起来。我以为油画是欧洲的东西,人家传统深厚,我们不一定赶上,要有自己的东西。我虽然画过不少油画风景、静物和写生,开过展览,出过画集,但旧作都毁于战乱,至今留下的油画极少。我作画用笔仍是中法,中法西用,兴味盎然。我的兴趣,还是在中国画。我喜欢梵高的野趣、塞尚的厚重,这些都融进我的中国画中。另外西画的色彩强烈、丰富、有个性,我也试图用于中国画。有一时期,我还曾试用过丙烯颜色,都是想在中国画里增添新的色彩。我在20世纪40年代就渐渐转到以中国画为主,当时作有《梅竹图卷》《六十白石印轩图卷》等,奠定了我后来中国画的基本格调。

朱屺瞻 临范宽雪山萧寺 纸本设色 163cm×80cm 1973 年 朱屺瞻艺术馆馆藏

在中国画创作中,我注重临摹名作和对景写生。古人中我喜欢石涛、青藤 (徐渭),还有八大山人(朱耷)、沈石田(沈周)等。我最喜欢石涛的写生,直接到大自然中“搜尽奇峰打草稿”,我也喜欢青藤的野,有天趣、随意。我曾临过王孟端的《墨竹卷》、文徵明的《兰竹卷》等,有时借来归期甚急,就连夜临写。同时还有仿倪云林、李流芳、王孟端等人的山水画。到新中国成立以后,我更注重写生,60多岁还两次登上黄山,有一次遇到山洪暴发,非常危险。以天地为师,才能领略到险峰、险境、险情。后又与钱瘦铁同游三峡川陕,到西安诸名胜写生。参加上海中国画院后,组织写生活动更多,去井冈山,去江西景德镇,去江南各地,但“文革”中有几年不能画画,后来我仍在家独自研究。1973至1975年间,我集中临摹了历代名画约50余幅,均为唐宋元明清的山水大家如杨昇、范宽、董源、巨然、郭熙、许道宁、王蒙、黄公望、沈石田、董其昌、石涛等的名作。我根据《故宫周刊》临,许多幅均为六尺以上,这样足以用笔养气,为我以后的舒展放笔打下基础。我临画注重意临,如临杨昇的没骨山水,有许多意想不到之处,不自觉更胜于自觉。我临画所感,是觉得有助于后来,也束缚着后来,因此自我为戒。注意到这一点,才可以避免束缚,所以我从85岁后全力投入中国画创作,心里很快活。

朱屺瞻鸡冠花 纸本设色 143cm×111cm 1988 年

我作画自己感到胆子还小,但画画是很快活的事,我喜欢“瞎遢遢”,乐趣无穷。我到90岁还是喜欢看博物馆,借鉴名画,如我看到吴昌硕的一幅墨荷,即用笔一挥,荷叶像个大轮胎,回来我也画水墨,每天清晨都画。我也喜欢读书,但画中我自己很少题诗,我喜欢宋人杨万里的诗,还有辛弃疾的诗词,一般我题杨万里的诗,觉其平淡有趣味,题几句,很适合我的心情。我喜欢画大写意山水、花卉、蔬果,偶尔也画人物如钟馗、寿星等,觉得“好白相”,画着玩。我喜欢画大幅、长卷,很能畅神抒情,我也喜爱儿童画,觉得他们胆子大,天真稚气,用墨用色乱涂,充满自然天趣,这也是我所追求的。

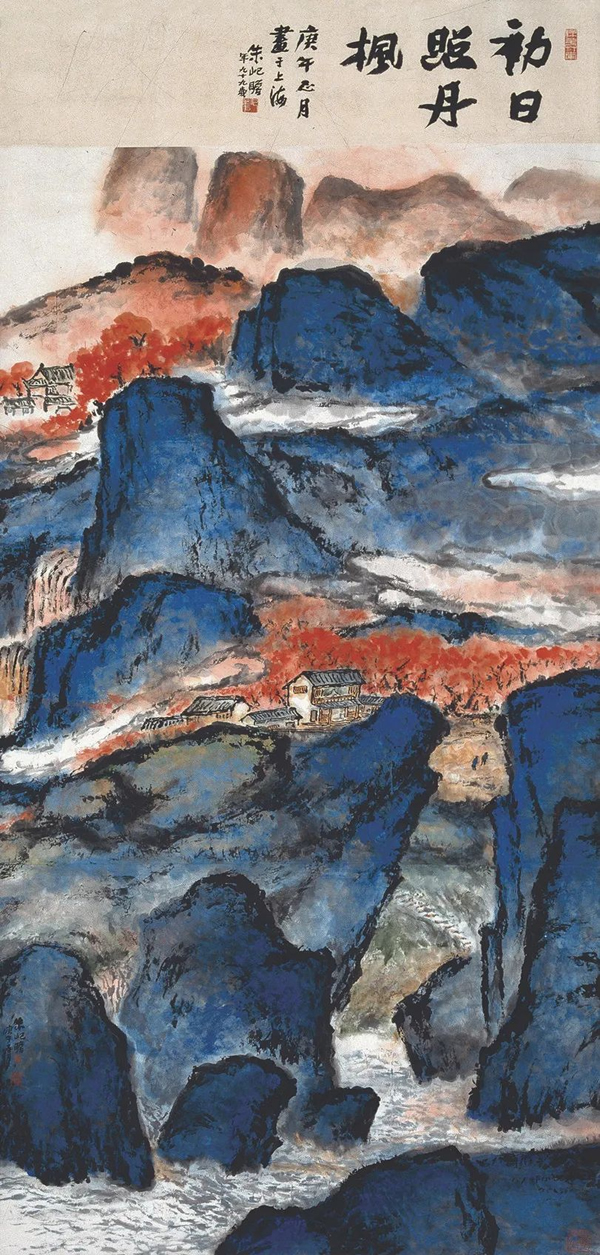

朱屺瞻初日照丹枫 纸本设色 249cm×133cm 1990 年

中国画真可以说是活到老学到老,我90岁后还常去北京、香港、新加坡等地开画展。1983年,我92岁去美国旧金山,为参加旧金山国际机场的揭幕式,我画了大幅《葡萄图》。回国后我还飞往云南昆明等地,登西山写生,又去成都,游峨嵋,下三峡,登黄鹤楼,一路写生作画。95岁,我在上海美术馆和中国美术馆两地开画展,到1990年我又在上海美术馆开了百岁画展,作品都是95岁后的新作,后来又去香港举办画展,我的精神非常愉快,越到老年画得越开心。

朱屺瞻晓日秋山 纸本设色 252cm×69cm 1993 年

回想起来我与中国画真是翰墨缘深、百年好合。画到现在真是越来越不敢画,画不好。长期以来,我总以独、力、简三字自求。时代在变,画也要不断改革,努力跟着时代变。我总觉得现在新的建筑、大楼,变化真大,完全改变了中国旧式建筑的结构样式,有了新的光影和空间效果,因此画面也应有强烈的墨彩对比效果,才能在新的光影环境中站得住。我想风格要浑厚一点,色调要强烈一点,笔意要拙朴一点,努力朝前发展。我过去曾说想画到100岁,画还要变一下,现在不知不觉已过了100岁,我真不知怎样画,还想再努力争取到105岁再开画展,全部用百岁后的新作,真是人有老境,而艺无止境,我还要努力。■

(丁羲元根据朱屺瞻先生口述整理)

来源:中国美术报

编辑|崔 月 周珍珍