(清·八大山人《仿倪云林山水》)

曾几何时,专家们还在议论着古代书画与现代书画的比价不正常,古代书画价格低于其价值……去年由春及秋的拍卖市场的热潮,尤其是对于古代书画的热情火爆,不禁让人诧愕不已!试看以下成交记录:

清·八大山人《仿倪云林山水》,8400万元;

宋·赵佶《珍禽图卷》,6171万元;

宋人无款《瑞应图卷》,5824万元;

宋元人《名贤题徐常侍篆书之迹》,10080万元;

清·萧云从《青山高隐图卷》,6720万元;

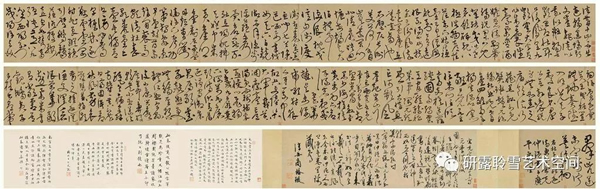

明·宋克《草书杜子美壮游诗卷》,6832万元;

清·徐扬《平定西域献俘礼图》,13400万元;

明·吴彬《十八应真图卷》,16912万元;

宋·曾巩《局事帖》,10900万元……

古代书画的国内价位已经日渐超越了国际价位,出现了按市场经济规律从海外向国内回流的现象。然而,比之动辄上亿美元价位的西方名家绘画,仍是小巫见大巫。

(宋人无款《瑞应图卷》)

纵观世界绘画,真正独立的大体系,大约只有两个:一是以素描、色彩为基础的西方油画,另一则是以书法为基础的中国画,所以二者之间有可比性。中国经济的再发展,中国书画的价位也必将随之升高。

古代书画价位的超越,有其必然性。书画的价值由四方面的因素决定:(一)艺术性的高低;(二)作者知名度与画史地位;(三)历史的长短;(四)作品存世量的多少。如同为一流名家的佳作,前两个因素相似,则历史越久远,存世量越少,其价值就越高。古代书画,除了艺术价值之外,多了一层文物(历史)价值,又因为悠久岁月的淘洗,其数量必然有限,且不可再生。古代书画的珍品,可以比之凤毛麟角,是艺术市场中的稀缺资源。这大约正是当今艺术品拍卖市场对其竞相追逐的原因罢!

古书画的热潮令业界鼓舞,也令研究者欣慰,古书画的价位日渐接近了它的历史的、艺术的价值。热潮又让我们思考,让我们看到它折射出来的问题。

其一,收藏家心理的脆弱,反映在对于著录、出版物和权威的依赖。如前列高价作品,吴彬、徐扬两画均为《石渠宝笈》著录,曾巩书法曾经项子京收藏,萧云从画入邵松年《古缘萃录》,宋克书卷曾经张珩收藏,又入徐邦达《古书画过眼要录》……视著录与权威鉴藏为重要依据没有错,但仍须分析,著录的可靠性如何?即使出自皇家的《石渠宝笈》,所载伪品也不少。八年前,一件《石渠宝笈》著录的王蒙山水画伪品,以数百万高价拍出,邦达老师知道后对我说:“真是笑话!伪作就是伪作,绝不会因著录而改变性质!”权威专家也不能鉴定所有存世之作,重要的是深入的研究。

(明·宋克《草书杜子美壮游诗卷》)

其二,求高、求大、求贵,尤其是对皇族遗物的追求。一件作品,有了皇帝的题跋或印记,便身价百倍。其实有些印记和题跋,恰恰破坏了画面原本的章法、虚实与和谐,它反映着皇家的霸道的占有心态,同样是一种“俗”,与书画本身的高雅、清逸的品质相背离。古代书画的收藏,是一种高雅智慧的、带有浓厚学术气息的行为,一定要端正心态,着眼于学术,从研究着手,才有意义。其三,跟潮、跟风,对于熟热名头的追逐。跟潮、跟风是不研究或不懂得研究的结果,实际上是缺少自我。书画家名头,历来有大小之别,还有冷热之分。其实,大、小与冷、热都有时间性和相对性。例如清初“四僧”中的八大山人与石涛,他们的作品因有很高的独特的艺术性,即有影响于当时,但却不为皇室接受,清宫基本没有收藏他们的画,仅有的一幅石涛墨竹,还是因为王原祁补画了坡石,由满族官僚博尔都呈进的。八大与石涛在尔后的一、二百年中基本被埋没,直到二十世纪初始被重新发现,渐由冷变热。笔者在拍卖会上发现过八大山人山水真迹,被后人擦款改作了别家的款识,可以想见他那时被冷落的程度。“金陵八家”之首的龚贤,也有类似的情况,台北故宫博物院就存有一幅龚氏山水被割款改为前代名家作品的。再如“四王”,是清初正统派,声名显赫,影响画坛三百年。“五·四”运动时期,遭到陈独秀等革命者的严厉批判,被戴上保守派的帽子,数十年不得翻身,到了“文革”之后,才有被重新认识的机会。而他们的画价,则因为十年前徐邦达老师亲上拍场,高价举下王原祁晚年的山水画,才扶摇直上的。

真正的收藏家必须介入研究,才能具备自我判断力,确立收藏的方向。古代书画尽管稀缺,但延续时间长,唐、宋、元、明、清,悠悠千载,书画家数以千、万计,留下的作品不会很少。唐、宋、元三代的书画,当然稀若星凤了,明、清,尤其是清代的作品,存量并不少。我们只要进入书画史的研究,就可以看到一个广阔纷繁的艺术天地,就能够发现许多有兴味的东西,并由此选择自己收藏的目标,这就大大免除了盲目性。

(清·徐扬《平定西域献俘礼图》)

对于冷名头和小名头,前已谈及其相对性。吴彬,相对于董其昌,他的名头既不大又不热,但艺术面貌特殊;萧云从,相对于弘仁,似乎名头也要冷一些、小一些,因为他不在“四僧”之列,然而这是现今的观点,当时恐怕未必如此罢!画史上一些有思想、求变化、善创造的画家,如明代的孙龙、陶成,明末清初的胡玉昆等,名头似乎都偏冷,但艺术水准不同凡响:孙龙的破锋没骨花鸟,影响到后世的泼彩写意;陶成的奇思妙想,见之于花鸟、人物诸方面,给后人以启示;胡玉昆是金陵画家,其山水写意超出了“金陵八家”的范畴,另立了清新灵变的新格。

中国以前的书画掮客,“发明”了许多作伪的方法,其中割除小名头作品款识,改为大名头款识的作法,是最具破坏性的。如前所举例子,把八大山人与龚贤好端端的山水真迹,改变成了热名头或前代人的伪作。这般的事一多,遭殃的次等名头或当时偏冷名头的作品的存量,便日渐稀少,甚至造成了画史上的失衡,大名头、热名头的作品多,小名头、冷名头的作品少,甚至无处寻觅,给研究者带来了困难。

笔者有感于斯,便确定了搜觅“冷”名头作品的目标,当然前提是必须具备较高的艺术水准。其中还包括两个曾经被画坛忽视的专项:女性书画和释氏书画。十余年来,每有发现,收获不小。我确信,所有这些都是可以为书画史的研究补缺的,信心与快乐也因之而生。

收藏和研究同乡前贤的书画,是另一个很好的取向,我也不例外。祖籍扬州,生活在南京的我,关注着两地前贤的书画。这类收藏活动,含着浓浓的乡情,可以为地方文化艺术史研究提供可贵的实物资料。

(明·吴彬《十八应真图卷》)

古代书画收藏的最大困难是鉴定。艺术品鉴定是一门比较与判断的学问,前提是需要确实可信的实物标本作参照,这些标本要鲜明的存在于胸。每个书画家的艺术面貌大都有早、中、晚的区别,标本就不能是一个。所以一个好的鉴定家胸中,必有许多不同时代、不同风格面貌的艺术标本。面对作品,心目中的相关标本形成的种种指标,便是你检验、比较和判断的依据。现时博物馆、美术馆的开放,印刷、传媒的发达,都为鉴定研究提供了莫大的便利。大量地看,反复地看,比较着看,带着问题看,不但知其然,还要知其所以然,并由此举一反三,加之周详的考证,便能渐渐悟出规律,了然于胸了。兴趣加之研究,久而久之,必有所得!

鉴定的难度,还反映在作伪者的狡诈。他们周旋于鉴定家和收藏家之间,了解鉴定家的诀窍,也了解收藏家的心理与爱好,竭尽投机之能事。现代发达的科技,也常为他们所利用,传统的作伪方式加之现代相关高科技的融合,是不可小视的。所谓“道高一尺、魔高一丈”即是。鉴者、藏者面对“劲敌”,首先要“以其人之道还治其人之身”,即了解造假者的伎俩,摸清造假的动向,做到知己知彼。还要摒弃片面和侥幸的心态。

前年,在北京一家拍卖预展中看到一件大气磅礴的草书卷,一望而知是陈道复的手笔,无款,仅钤有二印,印文却是祝允明。字卷结尾部颇局促,显然陈氏名款被割,后添了祝氏伪印。这必是旧时吴门书画掮客所为,因为祝允明长于陈道复,其书当年称明代第一,声名在陈之上。笔者甚爱道复大草,拟借以学习,故托友人代竞此卷,举至五十万尚不可得,当为他人拍去。未知得此卷者,可知其中奥妙?

(宋·曾巩《局事帖》)

艺术市场带着神秘复杂的色彩,涉足其中,趣味盎然,这并非个别鉴藏者的感受。这里鱼龙混杂,可以锻炼眼力,可以考验智慧,可以测量水准。它是令人心跳不已的高雅游戏,当你遍尝了苦涩,甘甜便离你不远了!

二〇一〇年春于南京爱莲居