西斯廷教堂壁画 ? Javier Sánchez / Getty Images

文/程彦彬

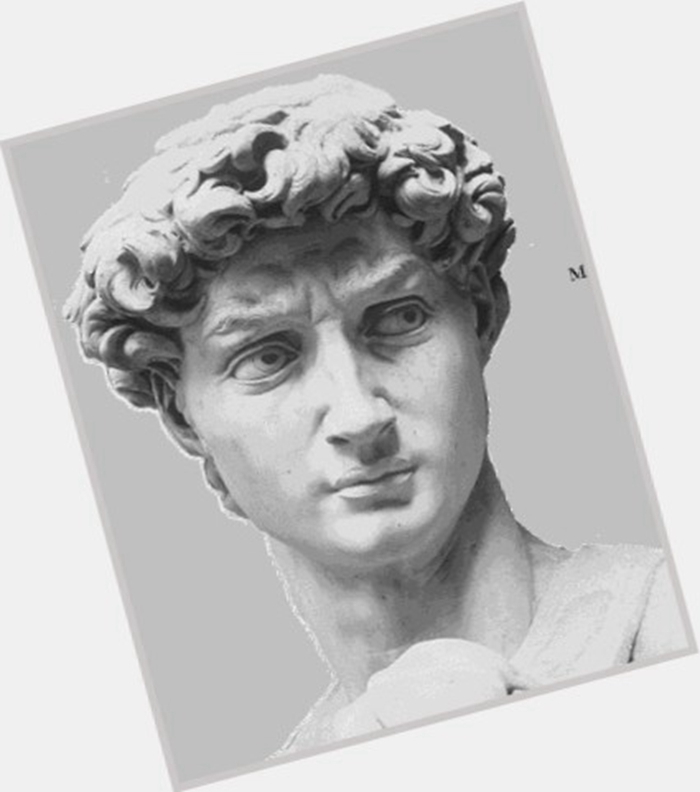

人人都知道米开朗基罗是一位艺术天才。30岁那年,他用废弃的大理石材打造了一座名叫《大卫》的雕像,在五百多年后的今天依旧举世瞩目。

大家还知道米开朗基罗是一个工作狂,更是个完美主义者,他一生里曾为九个教皇工作,创作的大多数是雕塑和建筑方面的作品。但由于工作太过出色,在61岁的时候还被当时的教皇召回,接下了西斯廷教堂的天顶壁画工作,近500平方米的弧面和343个人物的工作量,想想都令人望而却步,但米开朗基罗咬着牙坚持了下来。他花了四年零五个月,日日仰着头举着胳膊作画,以至于完成画作之后,他差点儿因长期扭曲的姿势变成残废,湿漉漉的颜料滴进眼睛里,让他几近失明。

米开朗基罗,《最后的审判》,1536–1541,湿壁画,13.7m ×12m (539.3in ×472.4in)

从未画过湿壁画的米开朗基罗,硬是完成了这幅文艺复兴史上的恢弘杰作。这可怕的才华,令他成为当时佛罗伦萨所有艺术家的对手。然而在他过人之处的背后,隐藏的是不被世人接纳和抚慰的矛盾灵魂。罗曼·罗兰在《名人传》里盛赞米开朗基罗的伟大,但同时着力凸显着他的扭曲与痛苦。对于这位艺术家,文中这样评价道:

“他恨人,也遭人恨。他爱人,但无人爱他。人们对他既钦佩,又惧怕。最终他在人们心中引起了一种宗教般的崇敬。他凌驾于他的时代。于是,他稍稍平静了一些。他从高处看人,而人们则从低处看他。他始终是单身。他从不休息,连最卑贱的人都能享受到的温柔他也尝不到,他一生中连一分钟都不曾在另一个人的温柔怀抱里入眠。”

米开朗基罗是大众最普遍观念中的“天才”。他与世界格格不入,性情古怪易怒,丝毫不通情理,他的眼里心里只有艺术创作,其他的一切都在所不惜。

然而,真的是这样吗?

米开朗基罗自画像

事实上,在艺术家的身份之外,米开朗基罗写诗还相当出色,曾被评论为“同时代最杰出的诗人之一”。他一生创作了343首诗与诗歌片断,体裁大多为十四行诗和抒情长诗,他的文学创作起始时间与学艺时间不相上下,早在青少年时期,就时常参加美第奇家族柏拉图学院中举办的众多诗歌朗诵与讨论会,并在私下里研读古希腊罗马诗人的众多作品,对但丁的诗作有着深入的了解。诗歌创作在米开朗基罗的一生中从未停止。普林斯顿大学教授伦纳德·巴尔坎在研究中惊讶地发现,在这位艺术家的众多素描和涂鸦手稿之中,无一例外都附有长长短短的文字。

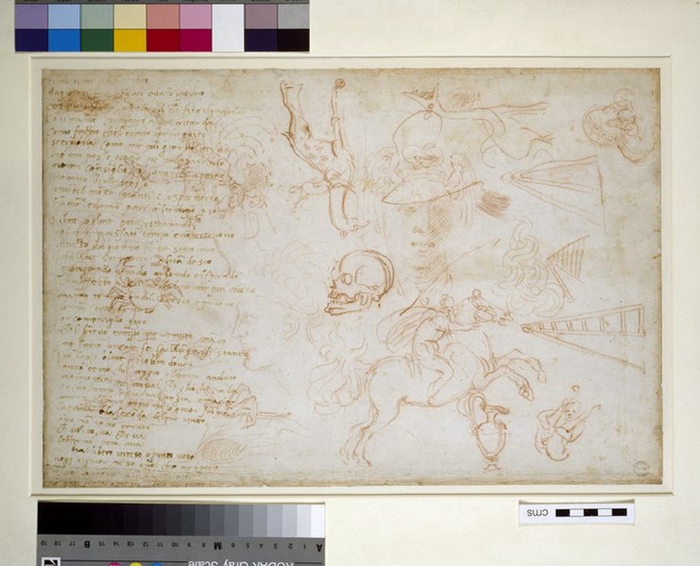

米开朗基罗附有诗句的手稿,? Ashmolean Museum, University of Oxford

而在这些诗作之中,最广泛出现的题材之一是爱情。米开朗基罗是个极其多情的人,一生中曾陷入多段浪漫关系中,在这其中既有男性又有女性:1520年左右,英俊的哥拉尔多·佩里尼(Gherardo Perini)成为了他的模特,在密切的工作关系中,恋情悄然滋生。在1522年至1525年间,两人间关系进展迅速,一直维持到1530年代中期。夜晚是米开朗基罗最难捱的时候,这时候的佩里尼已从工作室离开,不再陪伴在他的身边。他只能望着空荡荡的房间独自叹息。在这段时间里,他写下这样的诗句:

“只有我依然在黄昏里燃烧/太阳已经被剥夺了它在世界的光亮,/其他人带走他们的乐趣,而我酸楚,/在地上匍匐,哀叹和哭泣。”

佩里尼的头像

在1530年中期,他还认识了另一个模特菲伯·迪·波吉奥(Febo di Poggio),他更加年轻,并一直向米开朗基罗索取着钱财和礼物,因此被艺术家叫做“小敲诈者”。在这一时期,米开朗基罗写下了这些诗句:

“我能轻快地翱翔,与这样一种幸福的缘份,/当太阳神照亮了山峰。/他的羽毛是翅膀,山峦是楼梯。/太阳神是我脚前的灯。”

在意大利语中,菲伯“Febo”即太阳神,而“山峰”则对应Poggio。有意识的双关手法,太阳,山峰等隐喻的运用,是米开朗基罗崇尚男性雄健光明之美的体现。在一首诗里写道,这位艺术家写道“美貌的力量于我是怎样的刺激啊!世间更无同等的欢乐了!”,可见其对美的追崇所达到的痴狂地步。

米开朗基罗笔下的男性形体,? Richard Norton

但在纯粹的美貌之外,更吸引米开朗基罗的是才智与思想:“当我看见一个具有若干才能或思想的人,我不禁要热恋他,我可以全身付托给他,以至我不再是属于我的了。”1532年,米开朗基罗掀开了他一生中最刻骨铭心的情感篇章:在这一年,他认识了托马索·德尔·卡瓦列里(Tommaso dei Cavalieri)。

米开朗基罗所作卡瓦列里肖像

与这位俊美罗马青年贵族交往间萌生的情愫,最为接近艺术家心中的“柏拉图式爱情”——那是一种永恒至善,超越肉欲和世俗的精神之爱。初遇卡瓦列里的时候,他便被其智识和风度打动,发出相见恨晚的感慨,在日后的交游中,更是将其视作生命与精神的理想象征,称他为“一件灵迹”、“时代之光明”。很少作人像画的米开朗基罗,一反常态地提起笔,为卡瓦列里绘制了大量肖像,同时更赠予他大量热烈到近乎疯狂的表白与赞美:

“借你的慧眼,我看到光明/借你芳足,助我荷负/我在艰难的行路/我的意志全包括在你的意志/伴我云端漫步/我的思想在你的心中形成/融化我的心志/铸就我的神思/我的言语在你喘息中吐露/孤独的时候,我如月亮一般/只有在太阳照射它时/才能见到我高悬夜空”。

米开朗基罗雕塑作品《天才的胜利》以卡瓦列里为原型打造

当时的米开朗基罗已经五十多岁,早已成为名声斐然的大艺术家,但卡瓦列里只不过是个二十多岁的年轻人,两人辈分和身份之间的差距,让卡瓦列里对米开朗基罗表现出的热烈激情感到不知所措甚至难堪。他曾一度对米开朗基罗避而远之。艺术家的心灵遭到了打击,爱情使他心醉神迷,更带来苦涩与酸楚:

“一日不见你,我到处不得安宁。见了你时,仿佛是久饥的人逢到食物一般……当你向我微笑,或在街上对我行礼……我像火药一般燃烧起来……你和我说话,我脸红,我的声音也失态,我的欲念突然熄灭了……”

在这样热烈、羞怯而痴狂的心理描写之中,艺术家细腻而矛盾的情思一览无余。在后续的篇章中,他更直言不讳:

“啊!无穷的痛苦,当我想起我多么爱恋的人绝不爱我时,我的心碎了!怎么生活呢?”

此时的米开朗基罗已达到爱情的巅峰状态,无时无刻不在被激情所啃噬灼烧。好在卡瓦列里品德高尚,最终没有背叛大师对自己深刻的情感付出,成为了他一生的挚友和追随者。在米开朗基罗弥留之际,卡瓦列里守在他的榻下,陪伴着他走完生命的最终时光。他们之间的感人故事至今仍旧被人铭记和传颂。

Michelangelo and Tommaso dei Cavalieri. Cornwall LGBT History Project 2016. Malcolm Lidbury.

如果说米开朗基罗的同性之爱是澎湃、迷乱而奔放的,他的异性之爱则显得更加温柔和细腻。维多利亚·科隆娜(Vittoria Colonna),一位富有风韵且才华横溢的女性,走进了米开朗基罗的生活中。科隆娜性情爽朗,但自身饱受磨难,多年来,她一直主张神职制度改革,因此被红衣主教以异教分子的罪名驱逐出境。她体弱多病,又饱受社会非议,但始终坚定信仰,抱有超凡脱俗的气质和思想。

米开朗基罗所创作的科罗娜画像

米开朗基罗很快为科隆娜所倾倒,而幸运的是,科隆娜同样敬仰和爱慕着米开朗基罗,两颗饱经世事的心灵相遇,产生了深刻而真挚的共振。在很长一段时间里,两人约定好在礼拜日来到圣塞万斯德罗教堂,一同倾听福音布道,讨论宗教、艺术、以及生活。比起其他人,科隆娜更像是米开朗基罗的精神伴侣,她为他带来的是心灵上的平静和力量,帮助他走出悲观厌世的不良情绪之中。因此,在科隆娜被迫害致死后,米开朗基罗写下了他这一生中最为沉痛且温柔的诗篇之一《爱情至上》:

当那个曾使我屡屡愁叹的她/ 离弃了世界、离弃了她自己/ 在我眼中消失了的时候 /“自然”觉得可耻,/而一切见过她的人哭泣。/ ——但死啊,你今日且慢得意,/ 以为你把太阳熄灭了!/因为爱情是战胜了,/爱情使她在地下,在天上,/ 在圣者旁边再生了。/可恶的死以为把她德性的回声掩蔽了,/以为把她灵魂的美抑灭了。/她的诗文的表示正好相反:/它们把她照耀得更光明,/死后,她竟征服了天国!

Francesco Jacovacci,Michelangelo honoring dead body of Vittoria Colonna, 1880. Photo by DEA/PEDICINI/Getty Images.

米开朗基罗最自责的,是在科隆娜生前从未吻过她的手与脸颊。失去了科隆娜的他在之后的很长一段时间里陷入了消沉抑郁,甚至精神错乱之中。回顾此前他为科隆娜留下的诗篇,更能理解这份爱恋的贞洁和崇高:

“夫人,你让我升扬很高/超越了自我/我无法言说也无法思考/我还有几分是我/我为什么不凭借你灵活的羽翼/飞的更高些/并且企及你眼睛的美丽/和你永远在一起,难道上帝/没有许诺把天堂给我们的躯体/也许我命中注定必须分开/肉体和灵魂,通过你的恩典/只有我的灵魂可以及于你的红颜”。

对于米开朗基罗来说,爱漂浮于世俗生活之上,如同云彩上燃烧的火焰,只需纵身一跃,便能在炙烤中收获苦难和快感,像是在锻造钻石和炼就黄金。热烈的情感与对美的颂扬、对宗教的崇敬,与艺术的探索结合在一起,显得那样崇高和悲怆,而米开朗基罗一直苦苦追寻的幸福,最终依旧没有降临到自己身上——他终其一生都是个孤独者。但在80岁时,他所写作的情诗,读起来仍像是出自初恋青年之手。爱究竟意味着什么,这位虔诚的爱之信徒或许也没完全明白,但那些漫溢深情的诗歌,无一不在诉说着:在艺术家的身份之前,米开朗基罗首先是一个人,一个希求着永恒的爱和光明的人。在文字背后,真实的米开朗基罗慢慢浮现,这样的他,怎么会不值得人们的同情、关怀与爱呢?