主持人:让我想起90年代大家去看展的一些体验,就是那种野生感,区别于主流的或者是司空见惯的,固化的作品面貌,是全新的一种形式和语言方法。那么到今天我们再去看当时非常“野生”,非常“生猛”的作品,已经被大家更多地认知了。

这几年大家也看到了,在银川的“我认出了世界——生于八、九十年代”展上,这些年轻艺术家的创作激活了什么,是更重要的。那么我们也请晓松讲一讲他和80、90后艺术家的这种交流,包括他对这一代艺术家的这种创作面貌的直接体验。

王晓松:我比较关注艺术家的艺术方法,我不会只看他一两件作品,我会看他前后的关系,而且是有一点距离的观看。

首先看是不是能打动我?真诚的艺术是不会被掩盖的。

另外,每个展览我都会在展览过程中反复推敲,展览后做复盘,看这些问题是不是存在、完成度有多少。比如说代际问题,它是一个真问题,还是一个虚假问题。我们可能会做一个严格的界限,1989年12月份出生的都是80后,1990年1月出生的就是90后,但这是一种简便的方法,如果我们把它再往历史的长河上去扔的话,10年20年的差异会不会存在?这又是一个问题。

第二个问题,如果我们从艺术史的角度来看,这样一个差异化代际的关系,它的时代面貌是怎么被认定的?时代面貌一定是后置的,所谓的批评家和策展人的书写和对艺术的筛选在里面起到了很大作用。

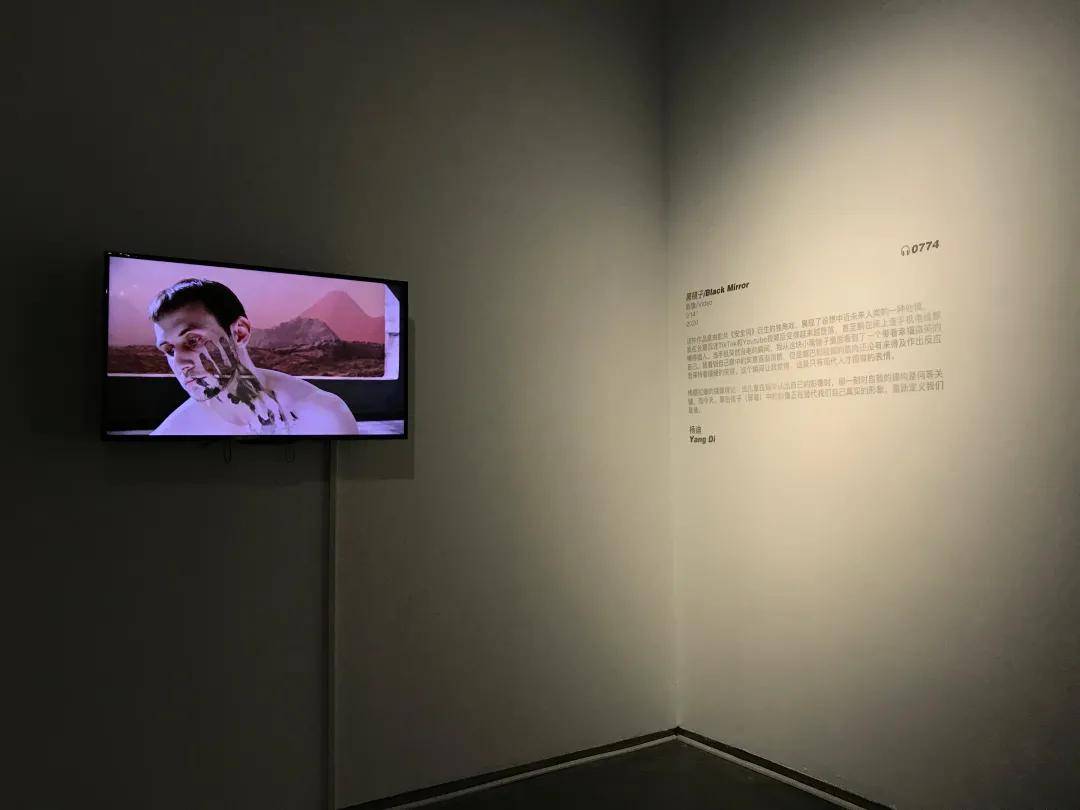

“我认出了世界——生于八、九十年代”杨迪《黑镜子》 展览现场

“我认出了世界——生于八、九十年代”杨迪《黑镜子》(截图)

80后、90后的艺术语言更加细腻,即使是生猛也会做的更加细腻。这样的好处是什么?我们对这个问题不再停留在一个表面的东西。像有些80后海归艺术家,回来在中国生活的时间够长、往下沉的时间够长,你会发现他在同一个中国的现实问题上,打开了前面的人所没有的那种视野,更加细腻,更加往深处走;今天出现这么多资讯,一方面给艺术家提供了很多创作资源,但另一方面,会让它穷于应付或不自觉地附和、跟风。艺术现在处在知识生产的末端,同时代的其他行当产生的价值可能远远比我们要超前得多。比如我们用的词,要么是别的行业传过来的,要么是跟着走的。

“我认出了世界——生于八、九十年代”展览现场 武子杨(1990年—)作品《一个有科技的女人》

新一代的80、90后做批评和策展的人越来越多,他们在写作上的方式跟我们有很大的不一样,可能学理上会更严谨,有很多新鲜的术语,但有时候会觉得缺乏了那种粗糙的非常抓人的东西。

有一类人叫写作者,技能更加全面,能写作又能做展览。最大的优势是他们的展览、作品的作品感和艺术感都特别强,补上了前面艺术家所欠缺的部分。

说到代际差异,有一点很明显,年轻艺术家的个人简历都做得特别好,干净整洁,排版讲究,中英文双语,信息清楚,老同志整体就不太行。