杨廷玺

1943年生,美术研究员。1956年考入鲁迅美术学院附中,1962年升入鲁迅美术学院工艺美术系,1967年毕业。1989年赴俄罗斯举办美术交流展,1998年赴瑞典参加"中国周"活动并举办美术作品联展。2004年退休于朝阳市群众艺术馆,现朝阳市文联副主席,原朝阳市美协主席。

美在自然——杨廷玺油画作品展

主办单位:朝阳市文学艺术联合会、朝阳市文广新局、朝阳市美术家协会

协办单位:中国国际书画艺术研究会当代油画院、北京同泽艺品文化艺术有限公司、北京辽宁朝阳企业商会、北京云泥旅游文化发展有限公司、中联民族(北京)教育咨询研究院

承办单位:北京同泽艺术馆

出品人:徐文阁

学术主持:孟庆冰

开幕时间:2018年10月27日下午3点

展览时间:2018年10月27日至11月6日

展览地点:北京同泽艺术馆(北京宋庄小堡艺术东区)

展览联系人:李雪梅(18618393289)

媒体支持:朝阳电视台、朝阳日报、常乐堂文化艺术传媒、腾讯视频、搜狐视频、新浪网、中华网、华夏艺术网、雅昌艺术网、中国书画家网、中艺书画网、中国时代艺术网、中国艺术头条等。

前言

美在自然,有两重涵义,其一,美蕴藏在一般意义的自然界里,同时也存在社会生活之中,美的存在是多种方式和多种形态的,有的有形,有的无形,有的感官可及,有的只能用心灵去感悟。艺术家的作用之一就是善于发现存在于世界的美,罗丹说:“世界上从来不缺美,只是缺少发现美的眼睛”。恩格斯也曾说过:“音乐需要能听懂音乐的耳朵”。艺术家就应该具备这样的“眼睛”和“耳朵”,当然此时的眼晴和耳朵已经超出人体器官的自然属性,更应当理解为是能与美产生共振共鸣的那颗心。这是一种能力,是艺术家长期努力修练出的能力。

美在自然的另一个意思,是说艺术家在艺术实践即美的再创造中,美就当随着作者的感悟和笔触,从内心自然地没有痕迹的流淌而出。儿童有儿童的童真童趣,青年有青年人的冲动激情,老人有老人的沉稳成熟和练达。不论是儿歌、民谣或咏叹调,只要是真情实意的表达都是好的。反之,矫揉造作、无病呻吟乃至跟风撒谎,是对艺术最大的不敬与亵渎。

当然,对于艺术仅有“真”是不够的。还当“真”的有水平有深度。这一水平深度与发现美的能力,同出于艺术家的修养,取决于知识积累的薄厚,取决于精神境界的高低,还有技术功力的强弱。所以要画好画,就得不断实践、不断学习。在实践和学习中逐渐的完善自我,培养和提高其能力和水平,没有捷径可寻。

我从进学院附中算起,与画结缘已有六十余年。但对于绘画而言,只能算作是心结较重的爱好者。因此这次展览,我秉承着一颗学习之心,诚恳地希望得老师、同仁们的批评、教诲和帮助。

再次感谢各位师长、同道的关心、关注,感谢促成这次展览并给与大力支持的同泽艺术馆徐文阁先生。

—— 杨廷玺

部分作品:

《鹰巢·胡杨》80*100cm 2013年

《家园·胡杨》80*120cm 2011年

《早霜》 80*100cm 2000年

《第一缕光》 45*40cm 2010年

《雪雾》 50*60cm 2001年

《早安凌河》 80*160cm 2015年

《生命礼赞》 175*190cm 2014年

《风景》 50*60cm 2001年

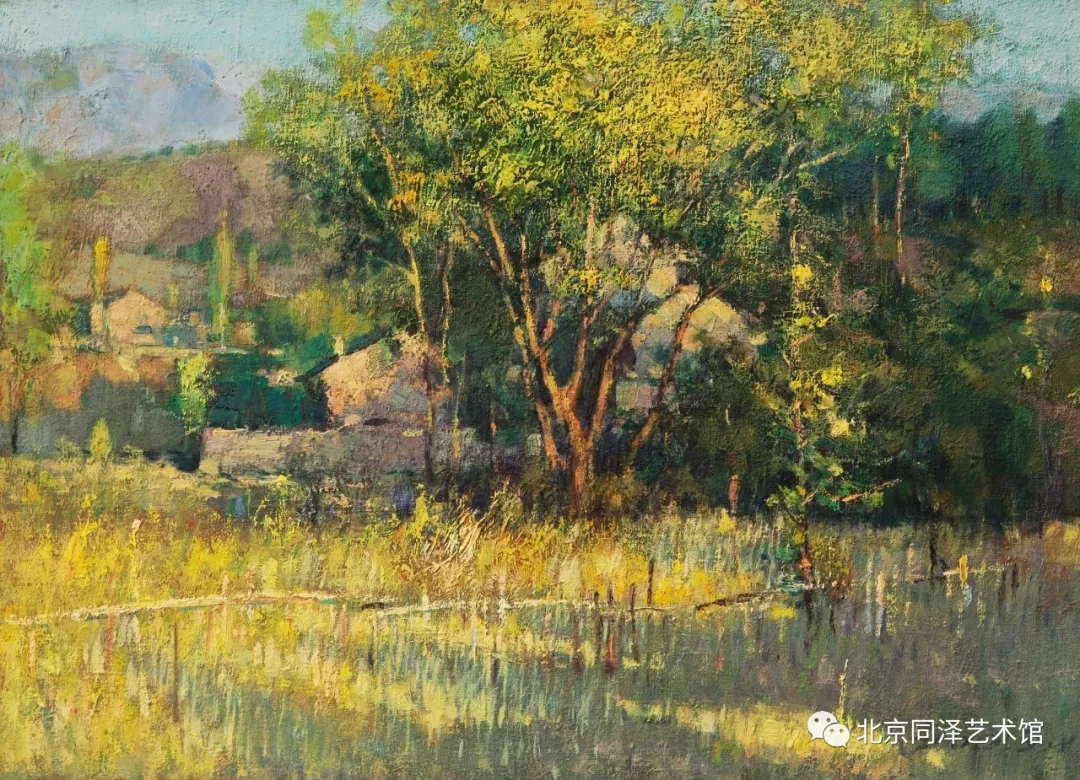

《清晨的农舍》 33*46cm 2000年

《十月牧场》 73*100cm 2008年

《夕明之光·红山女神庙遗址》80*80cm 2010年

《老宅》 60*80cm 2016年

《女孩》 50*60cm 2011年

周卫笔下的杨廷玺

杨廷玺是位极有性格的人。

初识廷玺时很有感受,他似乎长着“角”,且性格中潜伏着叛逆的特性。1981年“文革”结束不久,春寒料峭,廷玺与当地的青年画家准备办个名曰“蒲公英”的美术作品展,只是没有通过上级主管部门,如是的行为被当局认为是大逆不道,便冠以“自由化”,准备上报弹压。可是这群画家群情激昂,杨廷玺一直用“角”奋力地顶。这件事如果上升到政治层面是很危险的,会带来很大的麻烦,万幸的是随着时局的变化,此事最终也就不了了之。

杨廷玺有时像哲学家,对待难题还会分析。一般的画家都比较感情用事,遇到问题都是跟着感觉走,有时分析问题也是糊里糊涂杂乱无章。杨廷玺头脑比较清晰,遇事能看出门道,一层一层把问题剖开,好像懂点苏格拉底的三段论式。比如他讲起俄罗斯巡回画派、印象派、尼德兰画派滔滔不绝,时而还夹杂些理论,我们都五迷三道地听着。

杨廷玺是位智商很高、情商一般的人。大家与他在一起编书,书名叫《东北民族民间美术总集》。我极佩服杨廷玺写的文章《灵光之芒》,他对北方先民图腾信仰、族源地望、民俗民艺等都做了一番研究考证,逻辑条理都很讲究。尤其是辽西一带先民的文化遗存考据分析有理有据,文字写得尤为精彩,大家都很佩服他。但他面对现实中的社会人情世故却是个低能儿。有次沈阳有个工作岗位很适合他,机会也很好,只要稍许“活动”一下,他就有可能调成,因为他是沈阳人,双亲都在沈阳,他又是个孝子,但他却觉得难以启齿,竟然纹丝不动,不知他如何想的。

杨廷玺其实骨子里是位艺术家,不适合当领导。我们见面他从不谈工作,可谈起绘画来那定然会眉飞色舞。他说话有劲,还会后发制人,叫你先说,说完用他的知识见解把你驳得体无完肤,有时当面将你的囧事糗事抖落一下,言辞极尽刻薄挖苦,让你面红耳赤无言以对。每逢这时对他说:“杨廷玺你不适合当领导,还是画你的画去吧。”说完这句话,他便一声不吱了。

杨廷玺就是个画家,他从来就没离开过绘画。他所谈所行皆是绘画的话题。平日里所读的有关艺术的书籍甚多,知识颇丰。对于西方美术史、美学理论及各类门派无所不知,加之领悟性极高,所以谈起来洋洋洒洒,高论不断。依我之见,他掌握最为翔实的还是俄罗斯绘画,尤其是巡回画派那个阶段。他会说几句俄语,还会哼一些俄罗斯歌曲,对于列宾、苏里科夫、克拉姆斯柯依、弗鲁贝尔、希斯金、列维坦、科罗文及现代的普拉斯托夫与梅尔尼科夫,凡是涉及俄罗斯的画家无所不知,无所不晓,代表作品及时代背景如数家珍,全能给你讲出来。甚至涉猎文学戏剧如普希金、莱蒙托夫、托尔斯泰、屠格涅夫及果戈理、契诃夫及斯坦尼斯拉夫斯基等,他全通晓。

杨廷玺在鲁迅美术学院大院里浸泡了多年,从童年附属中学一直到本科毕业。那个时期鲁美又是以俄罗斯的契斯恰科夫教育体系为纲领,他早已被深深地打上了烙印。即使时代变迁、沧海桑田,如果认祖归宗的话,他就算是那个时代的产品。

我认为俄罗斯的巡回画派在世界的艺坛上是面高扬的旗帜。他们吸取欧洲的技术,融会了俄罗斯民族精神,形成了全新的独特面貌,有了完整的艺术教学体系,并产生了影响世界的伟大作品。站在俄国巨匠大师的原作面前所感受的震撼,绝不亚于罗浮宫与奥赛美术馆里带来的影响。而且这些俄国的画家们受到当时民族主义的思想影响,作品更加接近社会生活,对人生与人性的诠释更为直接与透彻。至于西方美术史对俄罗斯绘画漠然视之,那是政治上的歧视带来的文化偏见。当然也涉及什么人写美术史,用现在的话说就是话语权的问题。

杨廷玺的油画一看便知是受过严格训练,从取景到构图、从造型到塑造、从透视到解剖,无不显示着深厚的功底。画面从整体到局部刻画得深入而完美,人物、动物、山石、树木充满了素描的美感。讲究形体塑造,讲究体感、量感、质感、空间感,整个画面到处是硬功夫,非一般画家所能比肩。其中作品《家园·胡杨》臻于完美。在中国的大西北的古树荒原中,一匹壮硕的骆驼翘首瞭望,嘴里缓慢地咀嚼着茅草,背后森然的古树画得十分精彩。画面透出雄厚而苍凉的意境,有如大提琴奏出庄严而深沉的低鸣。作品《生命礼赞》描绘了在沙漠戈壁中独有的枯死而又挺立的胡杨。胡杨枝干遒劲而槎岈,如神龙怪蛇般。作者用挺拔而扭曲的粗枝大干支撑着画面,显示曾有过的繁茂与荣盛,因水的流失,生命遭到了劫掠,风又带来了它面貌的沧桑,它依然挺立着向历史宣告,在死亡中活着。更为神奇的是作者在胡杨老爷爷的主干上,安排着一个巨大的鹰巢。鹰父亲狩猎从外面飞回准备哺育那嗷嗷待哺的幼子,而鹰母亲则机警地回望,骄傲的身姿犹如一座生命的纪念碑。全画用黑、白、灰的色调营造出天地悠悠亘古轮回神秘而庄严的气氛。这或许就是杨廷玺对生命与死亡的理解吧,对茫茫宇宙中生命万物自然法则一种大的思维和理解。

我认为好的艺术作品是要有一点人文情怀的,要含蕴着作者对人生、对自然、对社会的态度。杨廷玺这两幅作品震动了我:我以为我能理解他,其实我不了解他。

我还喜欢《小凌河的黄昏》,喜欢画中的情调。模模糊糊不清不楚的树林,汩汩流淌的小凌河水,一切都沉寂在黄昏的光影中,天空的云彩飘忽而隐没,一切是那样的优美那样的抒情,在无言静谧的气氛中略有些莫名的乡愁。

我想起一则小故事。一天,列维坦久久地站在窗前,他的同学科罗文问他:你哭了吗?列维坦说:是的,窗外落日的景色叫我流泪,它太美了,我无法把它画出来。列维坦哭了,那是他感受到了大自然的美。俗语说:“见景生情。”面对落日,不同的人有不同的心境。有人感到伤感,有人感到壮丽,有人感叹轮回,有人认为是末日。有人形容落日熔金,有人吟唱残阳如血,还有人引吭高歌:日落西山红霞飞,战士打靶把营归……“境由心生”这句话一点也不错,艺术家用自己独特的方式将这种心境真实地宣泄并且有能力地表达出来,这便是很好的作品了。我比较赞同过去一位曾被批判过的美学家说过的一句话:艺术即是“有感而发,使情成体”。

杨廷玺是个内心世界丰富情感激荡的人,这是一个艺术家主要的素质。在作品《老宅·远去的故事》中,他的情绪痛快地宣泄着,飞扬的笔触像鼓点般地击打、像水花般地飞溅,错错落落,层层叠叠。这一切看似无意,却一切又都落在节奏上,形成一幅极其优美的画面。这就是激情,这就是修养,这就是能力,这就是真功夫,非受过严格训练莫能如此,非有童子功莫能如此,非情真意切莫能如此,非学养深厚莫能如此。《老宅·远去的故事》还寄托着他浓浓的怀旧情怀和对农民生生不息世代劳作的赞叹,当然更有对城市化进程中若干社会现象的思考。我还喜欢他的《秋韵》《树荫》《干河套》《雾凇》《山路》《林中小溪》等,每幅都满怀激情,用流畅的笔法描绘着田野山乡,情趣意味各尽其妙。

杨廷玺在鲁美学习十余年,技法来自契斯恰科夫教学体系。学风严谨,造型扎实,构图完美,又经过数十年实践的艺术磨炼,其艺术观及技术手法已无懈可击臻于完善,画出这许多精美作品不足为奇。

自改革开放以来,国内艺术呈多元化,可谓诸子百家流派纷呈,过去在中国一统天下的俄罗斯绘画已经不占鳌头。艺术上出现诸多新面孔当然是好事,但不等于曾经拥有过的不好。各门各派皆有优势,只要在各自的门类中自有建树,搞到极致,搞出名堂,便是好家伙。你搞流行的我搞传统的,萝卜白菜各有所爱,各有各自的存在价值。

杨廷玺从毕业到如今已有五十年了,将一个人的近一生的青春与才华全部倾注在他所热爱的美术事业上。以他特有的品格诠释艺术知识,有时也用带“角”的个性维护艺术家的尊严。从他的工作、事业和作品中,可以发现一位奋斗者和忠诚于艺术的赤子之心。

周卫

2018年5月20日

(作者系著名画家、辽宁省美术家协会副主席)

就画说话(自序)

母亲曾是小学教师,还教过图画。儿时家里有些图画纸,约四开大小,装在包装相纸那样的硬纸盒里,时而抽出看看,白白的厚厚的,还有淡淡的香味,真的爱不释手。稍大,渐有了往上涂抹的愿望,便买些当时称为“色膏”的固体水彩颜料。不过不能总涂,一是那纸太好,二是那纸太少。所以总是憋足了劲,又不知为什么那劲常在阴雨天中发力,画的不过是壶碗等零星杂物。记得还有后来知道的苏联画家列舍特尼科夫《又是一个两分》中的那只小狗。那时虽小,但在同学中混得还算不错,也许再加上老师不经意的几句表扬,虚荣和自信伴着时间一起茁壮成长。机会的眷顾让我考入了东北美专(鲁迅美术学院)附中(小班)。那是1956年9月1日,从此算是真正学画的开始。

此后十余年里便生活在美院的院内。初时学习的内容和方法完全引自老大哥苏联。虽然后来历经时代风浪冲刷,有些适时应季的变化,但都不过是招牌换记,变了几下标签。教学体系的根本和影响,直到“文化大革命”前,基本上没有质的变化。总而言之,当时学术思想比较闭塞,艺术视野相对狭窄。国内有王朝闻先生的《美学概论》,国外的也不过19、20世纪之交俄国的车尔尼雪夫斯基和普列汉诺夫等人的论著。即便法国丹纳《艺术哲学》那样的书,也是相互传阅难得一读。至于其他只能在史书或作为批判对象而略知一二。同样所了解的画家和作品也大体在苏俄圈内。影响大的,自然应属俄国批判现实主义和十月革命后苏联时期,尤其是二战后出现的那批画家和作品。此外,东欧国家的如门采尔、格里高列斯库、蒙卡契等这些画家也为大家熟知。就我个人,非常喜欢尼德兰地区和法国浪漫主义的绘画,当然印象派的绘画也是我之所爱。但因渠道不畅,知之有限。而更多的西方特别是世界当代画家的作品知道得更少或无法得知。由于知识的偏颇,以至后来觉得美术史上没给俄国应有的地位而感到困惑。

诚然,那时学校的学术氛围并不理想,但学习热情却是很高。忘不了附中时的那段时光,玩心很大,半推半就地学习,但是画始终在心中游荡,有时还显得痴迷。记得高一时,一次午睡,在翻看《普拉斯托夫画集》中进入梦乡。梦中走进逆光下的桦树林,斑驳跳动的色彩,耀眼炫目的光……直到醒来,仍处在亢奋中。我突然感觉到过去的梦好像从来没有颜色,也许这次突然的一梦,实现了对色彩认识的一次顿悟。当年丁香花盛开,校园到处都是老师、学生写生的身影,至今想起依然温暖亲切。

室内课堂,契斯恰柯夫是绕不开的话题。他的教学体系在基础教学中有着不可颠覆的地位,是那时指导基础训练唯一的一本真经。今天对其评价尽管褒贬不一,但在这个体系下造就了如列宾、苏里柯夫、列维坦、谢洛夫等众多的艺术大师。就是我国也有几代人受益于这个体系,其影响至今尚存,这些都是不争的事实。它对造型能力的确立和提高、对培养节奏韵律等艺术感知能力和审美经验的积累都有积极意义。我仍然以为这种体系下严格的基本功训练对学习绘画是十分有益的。

不过由于时代的限制,把很多好的东西拒之于学习的大门之外。又由于对艺术教育缺乏全面完整的认识,过分和片面地强调了绘画中技术的作用,学习的焦点始终盯在表现物体的真实性上,故而在教学的整体上漠视了艺术活动中主观情感介入的重要作用。从这个意义上讲,学到的是缺少灵魂的“基本功”。久之,习惯了用造型因素寻找绘画问题的答案,并以此构建内心的艺术世界,进而造成了一种思维定势,成为对画评价的标准。当然,这个标准有个先天的缺陷,就是在很大程度上混淆了技术和艺术的界限。更可怕的是这个缺陷还有

很强的“排他性”,不仅拒绝另类,还会成为吸收新知识和实现自我超越的障碍。难怪有人大呼“我要不会画画多好!”这是痛定思痛的感慨。

早年养成的痼疾,潜移默化地影响着日后绘画的实践。所以画画的路走得并不顺畅,困惑、尴尬和无奈如影随形。虽然磕磕绊绊步履艰难,可也攒下点半生不熟的体会。总想捋出个头绪,却越捋越乱。也许画画和对美的感悟本身就是模糊不清的事情,姑且梳理出几件残存记忆中不曾忘记的小事,把它作为抓手玩味一下,从中可能有些启示。

画画的人见到好风景,就会兴奋激动,进而燃起强烈的表现欲望。出于某种原因,无法即时表现,便会操起相机横竖左右地拍照,唯恐疏漏。然而用时一看,常常大失所望兴味全无。照片里根本找不到当初的感觉。次数多了,发现了其中一些原因:细想一下,当时引起兴奋激动的并非是所见的全部,往往是其中某些部分,或色彩关系,或节奏韵律,也许是形体结构形成的特有的秩序,还可能夹带着诸如天气、气味和瞬间情感移入等没有意识到的其他因素。就是说,感动之时,在无意中已经对眼前的景物进行了选择。那时只注意到了美和与美有关的东西,而过滤掉与美无关的其他。相机却不会选择,照片把景物的所有和盘托出,况且时过境迁,远离那时特定情境,所以找不到当时的感觉自在情理之中。我想相机的像素越高,可能与当时的感觉越远。正如罗丹所说,“世界上从来不缺少美,而是缺少发现美的眼睛”。假如画画时能保留让人最兴奋、最激动、最有表现冲动的那一刻,把眼睛发现的美表现在画面上,那么呈现在眼前的一定是与自然迥然不同的另一种秩序,即画的艺术秩序。所说画的灵气、张力、感染力,可能就由此而来。

还有一件很久以前的事情。曾读过一篇有关“第六感官”的文章,文章的出处内容和作者都已忘记,只记得其中有个蜈蚣和一个什么小动物的故事。大意是:小动物看到蜈蚣有那么多条腿,走起路来却灵活自如,便问蜈蚣,“当你迈第一条腿时,你另外的X条腿在什么位置上?”蜈蚣抬着腿,思前想后,不但找不到答案,最后连路也不会走了。如果略去第六感官和其他心理问题,单说这种现象,在人们的行为中也时有发生。同样排除特殊画种和画法,在一般意义的画画上,此类问题也常出现。有时可能出于什么目的,画画之初就预设了必须实现的目标和详尽的方法步骤,于是画时小心谨慎严守法度,并且力求把所有的能力都复现到这幅画上。然而还有时,由于激情使然,进入物我两忘的无差别境界,于是笔随心游,画在游走中自然完成。这是两种截然不同的画画状态,一种是刻意为之,一种是自由地流淌和溢出;画的结果可想而知,不需赘言。画家忻东旺先生曾说过与此有关的话:“如果当你真正面对生活时,所有刻意的学问顿然显得矫情起来……你必须把你已有的知识和学养化作本能应对你所感受到的现实……”这段话用在艺术实践中,即是作品画的不是知识和修养自身,而应当是在它们化作的“本能”的主导和驱使下去完成。蜈蚣行走自如源于动物性的本能,那么忻先生提到的“本能”无疑对赢得画画的主动和自由有着特殊的意义,也从而开启进一步探究画画问题的一扇大门。

罗丹说的“能发现美的眼睛”,恩格斯也曾说过音乐需要有“能懂音乐的耳朵”,显然这眼睛和耳朵的概念已脱离了人体器官的范畴,应是在直觉之上的更深层次的一种能力,也就是常说的画外功夫。这种能力的获得没有捷径可循,只能靠不断学习和积累。学习积累一切有益的知识,然后反复咀嚼琢磨,在“悟”的过程中逐渐地褪去其具体和个别的色彩。但有别于一般认识论,而更像化学反应一样化合成一种模糊混沌,具有导向性的对美的认知,即一种“意识团”。我想这时可能完成了忻先生所说由知识修养化作“本能”的过程。它的作用就是画画时作用于无形,反映在画上即无法而法,也正是此时才赋予了知识学养以真正的意义。

又想起一件略显多余的事,也许能从负面印证一些东西。曾看过一本关于形式美的书。他把美分解为若干成分,然后逐一进行量化的分析,穷尽到最佳数值,看起来处处合理条条是道,但运用起来实在是一头雾水,真的一一落实其美的各项指标,那可能满篇道理,或在这之前已经成为另一只不会走路的蜈蚣了。

人云:画是对象化的自我或主观审美意识的外化。说白了就是画如其人。修养,对于画画的人,不只要有过人的技术能力,更要有强大的心理。他内存知识量的多少、品质的优劣、境界的高低,决定着画的品格,只要有了这些雄厚的储备,当你面对生活或受到外界刺激时才能增加潜意识得以激活的机会,迸发出灵感和热情,并且化为具体的艺术形象投射到所画的作品中去。

画画总是在路上,每一努力,每一蜕变,都是为了在这条路上走得更远走得更加自由和顺畅。

杨廷玺

2018年7月5日