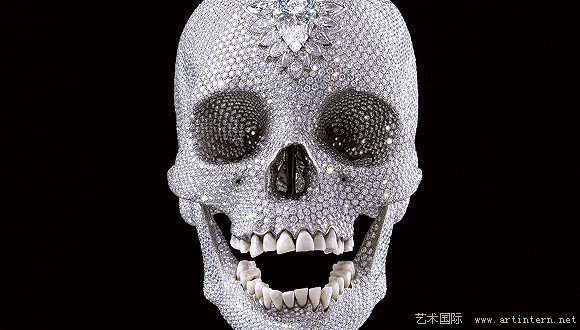

达明·赫斯特作品《为了上帝之爱》

按:日前,艺术家KAWS与时装品牌优衣库的联名款T恤上市,受到中国消费者的哄抢,该事件也引发了舆论关注。而今,艺术和商业联姻的事件层出不穷,艺术家和商业机构通过合作各取所需。这类艺术家和人们以往印象中穷困潦倒的艺术家形象大相径庭,尽管很多人依然坚信艺术的真谛是远离商业的,然而那些与商业紧密合作的艺术家,不仅收获了经济上的成功,往往也在艺术领域获得了相当的认可,并且,拥有不小的社会影响力。

在中央美术学院教授周至禹的新书《当代艺术的好与坏》中,他列举了多位与商业走的很近的知名艺术家。作为一名艺术教育工作者,周至禹在《当代艺术的好与坏》当中以十堂课的形式,谈论了生物艺术、行为艺术、艺术市场等话题,帮助读者更好地观看和理解当代艺术。日前,他在上海之禾空间举办了新书分享会活动,解答现场读者提出的各种关于当代艺术的疑惑。

聊到当代艺术,艺术市场、艺术与商业的关系似乎已经成为一个绕不开的问题。“实际上在这个商业资本主义时代,任何艺术都会被商业化的,你逃脱不了这样的命运。”周至禹在活动现场谈到,“我们细想了一下,很多的当代艺术家最终作品都被商业化了。我们难逃被商业化的命运,但是我们力图保持一个独立的姿态,我们在做作品的时候要剔除功利的影响,让艺术纯粹……”

在他的书里,周至禹对于村上隆、草间弥生、杰夫·昆斯等知名艺术家坦然拥抱商业的事实进行了更深入的梳理,也尝试着做出自己的反思与解读。经出版社授权,界面文化(ID:BooksAndFun)节选了书中于此相关的部分章节,以飨读者。

“我们不要再兜圈子了,还是一上来就当艺术品是商品一样生产吧。”杰夫·昆斯这样说道。

“艺术向商业献媚,这便是时代的荒谬,荒谬让一切价值都倒塌了,让一切坚固的东西都烟消云散了。”周至禹这样评论。

《当代艺术的好与坏》

作者:周至禹

村上隆

村上隆(Takashi Murakami,1962- )聪明,艺术也有日本民族和文化的特点,形象和色彩来自于日本动漫,具有这个浮华时代的气质。能够在世界范围里声名显赫,当然也是有两把刷子的,这也包括了他善于和商业品牌合作,并获得著名商业品牌的支持。当代物质消费社会发展的一个显著现象,便是艺术以设计的方式进入生活,而著名奢侈品牌都在寻求和著名艺术家的合作,这种合作在一些艺术家那里获得回应,从而在当今社会取得利益双赢的局面。村上隆便是其中的佼佼者。

2000年春夏,村上隆绘画里那标志性的“眼睛”出现在三宅一生(Issey Miyake)的男装上;2003年,村上隆发表了他的“幼稚力宣言”,充满童稚感的日本潮流文化名正言顺地进入西方时尚的中心。最令人瞩目的是,自此年开始村上隆受马克·雅各布斯(Marc Jacobs)之邀,与路易威登(Louis Vuitton)开始了长达十余年的跨界合作。村上隆推出的“Murakami Multicolore”(村上多彩)系列将趣味元素融入路易威登古老的Monogram押花图案之中,他的“熊猫”“樱花”出现在LV的皮包上。他把路易威登年逾百年的经典Monogram商标变换出33种颜色,“樱桃包”令女人们趋之若鹜,而装饰有其设计图案的LV手袋,每只售价高达5000美元。不但为路易威登成功设计了樱桃包,村上隆的作品也被陈列在新路易威登之家。村上隆为品牌注入了流行文化与艺术细胞,双方的携手也为时尚和艺术跨界合作树立了情投意合的双赢典范。

村上隆与LV合作的“樱桃包”

可是,路易威登女装艺术总监尼古拉·盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquière)走马上任之后,意味着设计总监马克·雅各布斯的时代结束了,天下没有不散的筵席,尤其是商业趋利的合作。2015年路易威登宣布结束与村上隆长达13年的跨界合作,村上多彩合作系列也在宣布的当月月底永久下架。商业无情,路易威登在声明中称这样的变动是出于“向前发展”的理念考虑。这显然意味着对路易威登来说村上隆是人老珠黄了。路易威登还曾与美国艺术家辛迪·舍曼(Cindy Sherman)、理查德·普林斯(Richard Prince),日本艺术家草间弥生等多位知名艺术家合作过,但无疑与村上隆的“联姻”是时间最长、最为人熟知,也是最重要的。

这个时代正是景观消费的时代,艺术通过设计创造符号,然后又被人们所消费。村上隆深谙其理,21世纪初他的一系列作品,广根美少女、蘑菇头娃娃、卡哇伊公仔等,出口转内销,由欧洲走红回日本,然后风靡亚洲。除了跟路易威登的合作,他在汽车、箱包、衣服、腕表、化妆品等各种潮流单品的领域都有涉足,跟诸多品牌的合作也引来大量媒体跟风炒作,提高了其作品的经济价值。当然也会引起不同的争议。村上隆在3个国家的4座展览馆里进行了名为“?MURAKAMI”的大规模个人巡回展览,其中,2007年在洛杉矶当代艺术博物馆举办的展览,因其商业化色彩而导致众说纷纭。展览在一家占地面积1000平方英尺(约93平方米)的博物馆商店内举办,并提供价值960美元的路易威登手袋。戴夫·希(Dave Hickey)等艺术评论家暗含讽刺地表示:某种程度上,博物馆就像是一家档次再高一点的梅西百货。

2008年《时代》杂志评选出最有影响力的100位人物,村上隆获选,并且是唯一当选的视觉艺术家。2008年4月在布鲁克林美术馆、2008年10月在法兰克福MMK和2009年在纽约古根海姆博物馆村上隆都陆续举办了展览。最有争议的是2010年9月他在法国凡尔赛宫举办的个展。凡尔赛宫善于经营,总是剑出偏锋,以邀请富于争议的艺术家做展览,来吸引舆论和大众的眼球。村上隆在法国凡尔赛宫举办展览,虽然引起了轩然大波,有很多社会舆论反对,但是主办方和巴黎官方都鼎力支持,使得展览如期举行。当代艺术需要语境,而这个展览的确提供了另外一种对比的语境。当村上隆那鲜艳俗气的雕塑作品放置在凡尔赛宫的巴洛克风格的空间里时,鲜明的对立倒形成了一种不可言说的视觉刺激。

村上隆于法国凡尔赛宫的个展,Flower Matango,2010

“扁平化”风格的人物、植物、花朵、卡通等经典题材,从表面看来既像玩偶,又像模型玩具,融可爱、性幻想与暴力于一体,而Mr.DOB、骷髅头,成了村上隆特有的标志。正是这种扁平和肤浅化,明确挑战了精英文化的崇高性和不可亵渎,村上隆无所畏惧地朝精英艺术发起挑战,并在这种艺术游戏中如鱼得水。他对西方世界的艺术游戏法则心领神会,对资本主义社会的艺术商品运行制度了如指掌。村上隆不仅是艺术家,还创立了自己的东京艺术经纪公司“KaikaiKiki”工作室。在工作室有几十位员工为其工作,以企业的方式进行运作,分公司还开到了美国。由此,村上隆的艺术实践膨胀蔓延到时尚界,进入到电影和其他商业领域,从被大多数人轻视的亚文化角度,开辟出一条成功之路。他的作品展示也超越美术展馆,进入到商业零售空间与其他公共活动场地。在其艺术展览附带的商店里,经常堆满了太阳花的各种低价衍生品:手机壳、T恤、笔记本、台历、钥匙链等,但每次都被抢购一空。这种艺术经营就像呼吸空气或喝水,对村上隆来说是很自然的事。他说过,“对艺术家来说,建构经营哲学,跟作品一样重要。金额是评价当中最容易了解的轴线!”说得好直白。

村上隆就这样经营着有影响力的艺术企业“KaiKaiKiki”公司,策划有远见的超扁平(Superflat)艺术现象,常被誉为下一个安迪·沃霍尔。虽然他自己说这样的比喻让他伤心,但估计心里还是高兴的。类似波普艺术的做法,从消费文化里直观地产生图像,也容易获得大众的共鸣,或许这就是村上隆成功的经验。近年来村上隆也看上了中国的市场,在2016年11月13日上海展览中心举办的“2016上海廿一当代艺术博览会(ART021)”上,中国富二代王思聪买下了村上隆新的“太阳花”作品。

草间弥生

草间弥生(Yayoi Kusama,1929- )作品中那色彩鲜艳的抽象波点很容易被转化到商品表面。1990年代之后,她也加入了商业艺术的领域,与时装设计界展开合作,推出了带有浓厚圆点的草间风格的服饰,并开始贩卖许多艺术商品。奢侈品牌看到了她的价值,也纷纷和她合作。我看过一张照片,照片上奢侈品牌的代表在草间弥生两旁扶持着,那样子仿佛就是一种象征,油然而生出草间弥生被商业绑架的感觉。实际上,草间弥生总是乐于将自己的东西商业化。大凡商业利用艺术,总是会消解艺术中具有批判的力量,将其转化为单纯的视觉形象,因此草间弥生的圆点在商业中就变得极为普通了。

很早以前草间弥生就用自己的艺术来质疑艺术与商业的关系,但是却又在1968年成立了自己的“草间时尚有限公司”,并开始在百货公司设立专柜,专门贩卖自己设计的前卫时尚商品。2009年她设计了一款名为“时光旅行手拿包”的仿手拿包外型的手机,以及一个名为“My Doggie Ring-Ring”的以粉红色圆点点缀的小狗造型的手机架。草间弥生把自己的圆点和镜屋形式运用于设计,一款布满圆点装饰,被称为“圆点痴迷”的盒子,内部以镜子装饰,在盒子里面还放置了一款粉红与白色圆点装饰的手机,就像是其无限镜屋的缩小版。而这些都是为日本通信巨头KDDI的子品牌“iida”所设计的,手机限量1000台。2011年,她为化妆品公司兰蔻设计了六款限量版的唇蜜。同年,草间弥生与路易威登创意总监马克·雅各布斯合作(马克在2006年时就前往日本草间工作室邀请她一起合作),为其设计皮制产品、服饰、配饰、鞋子、手表以及珠宝等产品。

草间弥生与LV合作的产品

2014年日本第一生活文具品牌“Mark’s”与草间弥生携手合作,发表最新一系列圆点装饰的商品,如“Mark’s x 草间弥生”笔记本。有趣的是,村上隆也曾为LV设计了熊猫笔记本。路易威登在伦敦的塞尔福里奇百货公司再次推荐草间弥生签名的圆点花纹的商品,标志性的圆点被路易威登用在女士箱包、鞋子、围巾和服装上—美国著名的电影明星乔治·克鲁尼(George Timothy Clooney,1961-),就穿着黑白圆点的这种服装做广告。一种普通得不能再普通的圆点,在草间弥生那里却具有强烈的精神刺激,而在商业物品上则仅仅是视觉的鲜明美感而已。

如今连一些具有前卫批判性的艺术家也乐于同商家进行合作。著名奢侈品牌和企业商家也积极出击,根据自己的企业文化理念或者品牌风格,寻找情投意合的艺术家,彼此眉来眼去,最后达成艺术与商业的联姻,实现彼此的双赢和互动。艺术与设计的界限日益模糊,拥有艺术家和设计师双重身份的越来越多,商业成为艺术家实现大规模的艺术创作和推广的有效媒介。波普艺术家沃霍尔就是最好的例子。而宝马汽车和昆斯等艺术家合作,由艺术家为其设计一系列艺术汽车。而女艺术家曹斐作为第一位参与宝马艺术车(BMW Art Car)创作的中国艺术家,她的艺术车作为宝马的第18辆艺术车也已于2017年问世。为什么中国艺术家会成为入选者呢?显然,由于中国经济的迅速发展和消费能力的惊人提升,引起了宝马对中国市场的高度重视。当代艺术家要和品牌合作,一定要争取自己的表现空间,而不是仅仅为商业服务,更不应以艺术的名义刺激人们膨胀的消费欲望。美国艺术家巴巴拉·克鲁格(Barbara Kruger)的艺术作品《我消费故我在》,借用笛卡尔的名言“我思故我在”的句式,像广告一样悬挂在纽约的大街上,让我们每个人警醒快速消费、过度消费的理念给我们造成的问题。

巴巴拉 · 克鲁格作品,《我消费故我在》,1990

艺术历来都和权力、金钱有关,而在当今,这种关系更加赤裸裸地呈现出来。美国艺术家杰夫·昆斯声称:艺术就是传播—它的活力在于利用与操纵大众,而它所显示出的商业性或者政治性的特别之处,就是因为商业性对艺术的极度自由。这话说得真是直接粗暴,毫不掩饰。当今资本主义商业力量的强大,一切艺术中批判性的东西都可以被消解。美国涂鸦艺术家基斯·哈林(Keith Haring,1958-1990)顽强对抗博物馆画廊系统和艺术的商业化,在地铁和街头的墙上图画,以爱、和平、性、战争等世界性问题为主题,鲜明生动地把艺术呈现给大众。但是某地产公司还是把他著名的勾线空心小人的涂鸦符号变成了其标志,现在更是被广泛地应用在服装、室内装饰和广告设计上。艺术向商业献媚,这便是时代的荒谬,荒谬让一切价值都倒塌了,让一切坚固的东西都烟消云散了。只有荒谬本身是如此坚定地存在,仿佛是一刹那间的彻悟,却又与生俱来地埋藏着,只待醍醐灌顶的时刻到来。

杰夫·昆斯

在东方宗教和哲学中,生命思考的沉重常常转换为一种看破红尘的淡然。在所谓的现代文明中,艺术以轻盈的方式实现了生命的沉重,美国波普艺术的代表人物杰夫·昆斯(Jeff Koons,1955- ),就是以鲜艳夺目的色彩,通俗大众的形象和光滑的材料来表现生活中的事物和形象。例如那紫色的宛若充气气球的《悬挂的心》(Hanging Heart),表面轻盈而光滑,实际上重达1.5吨。用表面的轻解构实质的重,用视觉的轻解构意义的重,先后在马里兰艺术学院和芝加哥艺术学院就读的昆斯无疑是聪慧和敏感的。

杰夫 · 昆斯作品,《悬挂的心》,Hanging Heart (Gold Magenta),1994-2006

在艺术家商标下链接了一系列符号体系、名气与话题性,其中性自然是必不可少的。昆斯与前妻伊萝娜·斯特拉(Ilona Staller)的雕塑和图画系列《天堂制造》(1990)在威尼斯双年展首次展出时引起轩然大波。昆斯和意大利艳星出身的妻子装扮成现代的亚当与夏娃,并做成画面和雕塑,两人搂抱在一起的样子赤裸裸地展示出情欲和性爱。他的妻子是色情女皇,并进入了意大利议会。昆斯对自己作品的解释是:“我意识到了人们会对陈腐的事情做出回应。他们不接受自己的历史,不承认自身的存在。我开始将这些带入人体艺术。人们在何处会开始对自己感到罪恶、耻辱,并表现出拒绝呢?我想要从生物学角度入手,展示生殖和人类的本质,应对这些有关永恒不朽的观点。”

这种解说有些勉强,但是所引发的高度争议与恶评,使他成为艺术、娱乐、社会版面的话题明星,而对于想要出名和获利的人来说,这真是天大的好事,所以具有商业头脑的艺术家从来都不怕争议,因为引起争议就是吸引眼球的一种策略。就如同当代艺术的一个显著特征一样,昆斯的作品都是巨型的,以此来让日常的物品变得不被人们熟悉。与童年有关的物品——气球狗、派对帽、心形、复活节彩蛋和生日蛋糕,都以超大号的雕塑来呈现,打破人们习惯了的美的标准,将最庸俗的大众图象以十分精致的手法表现出来。在2007年纽约苏富比的拍卖会上,其作《悬挂的心》以2360万美元成交,创下了在世当代艺术家作品的最高成交价。他通常将象征爱情的心形用一种金属闪耀的效果呈现,看上去极其廉价和庸俗。这样的解读用来形容他自己可能也是准确的,后来昆斯和艳星离婚,并且还打起了争夺孩子抚养权的官司。昆斯正是通过一连串事件所引发的媒体效应成功吸引了大众的目光,也改写了艺术家传统的被动角色。作为一个艺术家,年轻时代的昆斯就颇识时务,他看上去潇洒英俊,俨然是艺术的弄潮儿,不仅是制作者、构思者或挪用者,更是一个被金钱、事件、八卦争议堆塑出来的明星。昆斯的成功是当代艺术低俗品位的全面胜利。昆斯还和美国流行歌手嘎嘎小姐(LadyGaGa)合作,完成了一系列摄影作品。《时代周刊》的艺术评论家罗伯特·休斯(Robert Hughes)十分厌恶昆斯的作品,将其形容为“对艺术谄媚而拙劣的冒犯,就像一位在佛罗里达州贩卖沼泽地的施洗者。”休斯写道,“要不是他,你根本无法想象美国的文化有多么堕落腐化。”这话虽然尖刻,却也不无道理。可是,从更高的艺术现象来看,昆斯恰恰是这个娱乐至死时代的产物。

杰夫 · 昆斯,《迈克尔·杰克逊和泡泡》(Michael Jackson and Bubbles),1988

卡通化是波普艺术的一个特征,例如昆斯和村上隆,以及美国艺术家乔治·康多。昆斯大声说:你们是平庸的!这句话有些道理,因为这个时代是平庸的,所以艺术平庸也就不算是什么奇怪的事情。艺术快餐化,阅读扁平化造就了波普艺术的偌大市场。并且,波普艺术的创作符合商品生产的特征。昆斯很直率,“在这个资本泛滥的社会里,艺术品不可避免地要成为商品……我们不要再兜圈子了,还是一上来就当艺术品是商品一样生产吧。”据说昆斯在曼哈顿的工作室是一座巨大的、有温度控制设施的飞机棚,棚中有超过130位年轻的工作人员来处理这位艺术家的待办事项清单。昆斯的作品具有高科技特征,生产起来耗资巨大,因此他被称作“微观管理者”,尤其是在进行艺术展出和表演的时候。曾经当过证券经纪人的昆斯,过往的商海生涯令他保持了一个商业人士精明的头脑和从血液里散发出的对金钱的敏感。而艺术也等同于商品,具有商品的一切特征,附和着一个时代不可抑制的消费恋物风气。昆斯闻风而动,用艺术来表现这一切,所以他说:“我希望借助我的作品向人们证明唯物主义。我试着向他们展示真正的视觉上的奢华,这看起来令人陶醉。”“我之所以钟情于科技化的创作方式,是因为这样我能够确保最后的视觉呈现效果。而这种效果不会在过程中发生改变。”

昆斯也是奢侈品牌竞相合作的对象,他为希腊亿万富翁达吉斯·约安诺(Dakis Joannou)设计了游艇Guilty的外观,为第十七系列宝马“艺术车”设计外观,其作品被应用在宝马E92和M3上,并于2010年6月2日在巴黎蓬皮杜中心(The Pompidou Centre)与公众见面。昆斯的作品在2008年于法国的凡尔赛宫(Chateaude Versailles)展出,据说其间有几十人在凡尔赛游行抗议。

需要警惕的是:资本利用艺术拍卖和炒作提升艺术品的价值,并通过媒体形成巨大影响,造成以价格来判断艺术价值的虚假标准,来影响大众的判断力。我始终认为艺术的内在价值与商业无关,并且应该是远离商业的。但是事实上,很多成功的大牌艺术家都和商业紧密结合,既推出艺术,又推出商品,而在中国,艺术也越来越产业化。因此,当全世界都受到商业文明的冲击时,对于“坚持”的惶惑、焦虑不无例外地在中国也有显现。与商业合作是否就意味着堕落?一旦参与合作了,是否就不再是真正的艺术家?坚持艺术,以不合作的态度对待商业是否就是穷酸文人,没有价值?该如何看待日益增加的艺术产业化现象?……这些都是需要认真思考的问题。

在当代艺术中,有很多艺术都是和设计密切联系的,在高端设计中,很难区分设计与艺术。但我个人总是认为,艺术应该保持一种独立的立场,能够对社会发出自己批判的声音,提出问题。而设计则是解决问题,通过美化产品来提升我们的生活品质。二者的任务不同,也就决定了和商业的关系不同。在当代物质社会,商业运作发达到无孔不入的地步,艺术品被商业化也是普遍可见的事实,也因此消解了艺术的批判力。商业也有巨大的诱惑力,让一些艺术家选择和商业合作。自波普艺术以来,这一点越来越明显。艺术,以设计的名义和商业结合,就给自己取得了合法的名义。

商业与艺术之间的选择并不是非此即彼的选择题。这不仅要看艺术家选择了什么,也要看他们以什么姿态来面对自己的选择,以及在选择之后其作品的品质到底怎样。也可能,有的人选择了商业,但其作品仍然保留了自己的个性艺术;有的人则彻底被商业所俘虏,不仅同流合污,更干脆成了商业的奴隶。还有一些人,因为他们所选择的艺术范畴本身就非常小众,其超前性和私人性并不具备商业特性。当然,这部分小众作品的价值需要通过时间来判定。但是无论如何,真正的艺术总是发自内心,真诚的思想和激情决定了艺术的价值,而不是功利心和商业的炒作。或许最大的问题是,在物质发达的时代,艺术很容易被人们看作是无足轻重的,而将精神满足的大部分依托于物质的充分满足或者由此激发的愿望。因此这个时代艺术的创造和需求都大大降低了,只有变成商业的一部分,才可能被设计和消费。

(本文节选自《当代艺术的好与坏》中《对比 :与商业对接的日本两剑客》和《轻盈 :在市场里沉重地说昆斯》两个篇章,有删节。)

《当代艺术的好与坏:中央美院教授的10堂当代艺术课》

周至禹 著