加里·奎恩

Gary Kuehn

加里·奎恩(Gary Kuehn)1939年出生于新泽西州的普莱恩菲尔德。奎恩选择并延续了一种辩证的创作方法,专注于原材料固有的表达。奎恩在20世纪50年代和60年代作为一名工厂建筑工人为生,他在钢铁厂和作屋顶工的经历,逐渐形成了他认识材料的概念与方法。1966年,奎恩参加了纽约菲施巴赫画廊(Fischbach Gallery)由露西·利帕德(Lucy Lippard)策展的“古怪抽象”(抽象派)关键团体展览,该展览首次将伊娃·海瑟(Eva Hesse)和布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)等艺术家聚集在一起,他们的作品后来被指定为反形式、后极简主义艺术。

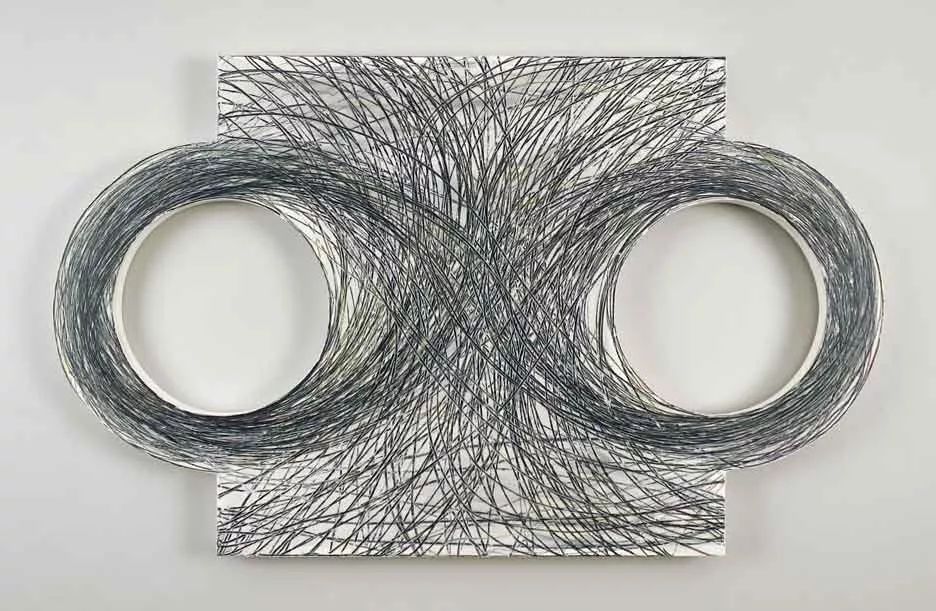

Untitled, 2015 Oil and graphite on panel 24 x 40″

去年我去拜访加里·奎恩(Gary Kuehn)在特鲁罗的别墅时,他的工作室已经充满了创作。房子的墙上挂满了一系列充满活力的新的纸上作品。我被这些绘画作品所震撼,它们揭示了奎恩如此多的思考过程。他创作的150幅作品——其中的一组将于今年夏天在普罗文斯敦的Gaa画廊举办的“另类欲望”展览中展出——这些作品以几何形式呈现,运用了颜料滴撒和墨的扭曲笔触。

这些无题的系列标志着奎恩的新方向,同时简要总结了艺术家在其漫长而多样的职业生涯中一直关注的一个主要问题:自由和边界的隐喻含义,同时探索材料的内在品质和不同形式之间的形式和内心的紧张感。这种对材料的概念性方法使他成为60年代后极简艺术运动和过程艺术运动中的重要人物,并在今天继续激励他的作品。

在过去的七年里,我和奎恩一起工作,担任他的档案管理和工作室经理。在这些访谈问题中,我记录了与奎恩关于他的工作和生活的一系列对话。这些对话都是根据经过编辑的谈话记录进行整理的。

Practitioner’s Delight, 1966 Stahl, Fiberglas, Lack / Steel, fiberglass, enamel 30,5 x 106,7 x 89 cm

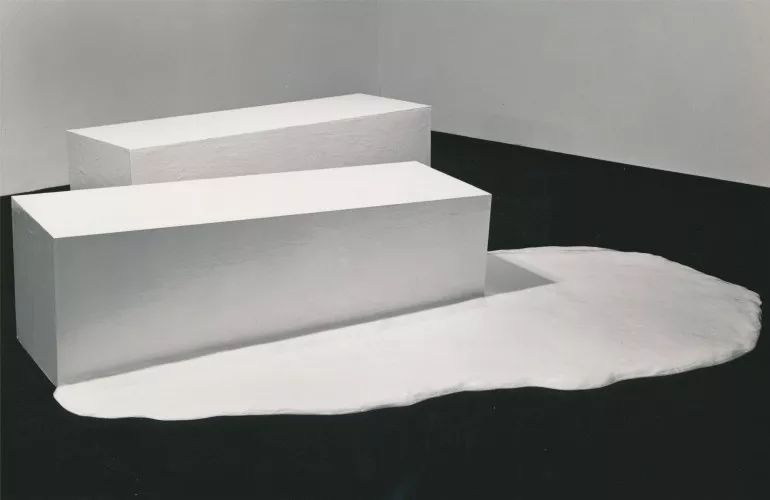

Melt Piece, 1967 Holz, Fiberglas, Lack / Wood, fiberglass, enamel 61 x 304,8 x 304,8 cm

辛迪·希南特=CH:作为60年代初罗格斯大学的一名学生,你沉浸在Fluxus运动中,与艾伦·卡普罗(Allan Kaprow)和拉蒙特·杨(La Monte Young)一起参加各种活动。这对你的创作有什么影响?

盖瑞·奎恩=GK:这对我很重要,因为我发现了我不想做的事情。1963年,我受邀在纽约的Hardware Poets Playhouse举办的“Yam Festival”上展出。我设计了整个作品呈现形式,一群我的女同学在空间里推着一个巨大的黄色球体,就像太阳一样,当它停止时,她们轮流在地板上钻洞,种上色彩艳丽的石膏花。它是根据浴缸里灌满水的交替声音和当时一首傻乎乎的流行歌曲《Sally Go Round the Roses》编排的。女人们穿着睡衣,盖着装满红色颜料的气球,气球上的大头针随时都会扎破。我打开了草坪上的洒水器,洒水器在表演场地里来回喷洒。虽然我很高兴有一群积极而有趣的观众,包括劳森伯格、奥尔登堡和卡普罗,但我对这场表演在心理上揭示出的东西感到恐惧。

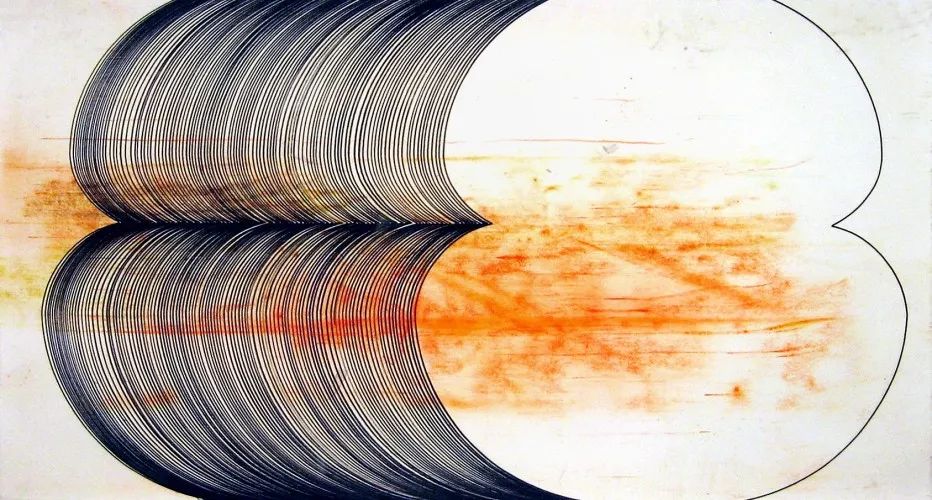

Untitled, 1977 Copper and graphite on paper 61 x 91,4 cm

Copper Piece, 1976 Copper and graphite on paper 50,8 x 61 cm

CH:你真的带了洒水器进来?

GK:是的,我把它接到水龙头上,因为我知道混合了颜料的水会以一种有趣的方式覆盖地板。最糟糕的是演出场地在二楼——真是一团糟。我无法想象之后下面的地板会是什么样子。女孩们的身体被涂上了红色的颜料,花朵上的颜料开始流淌,地板上有一滩水。我发誓再也不做那样的事了,我完全无法控制。

CH:我明白了,Fluxus主张的完全自由,没有任何参考与限定,不会给你带来任何挑战。

GK:从一开始,我就逐渐摆脱了前卫的思想,不再去挑战艺术的极限,因为我们都清楚,现代主义正在发生。Kaprow和Rauschenberg提出的艺术和生活问题是我在60年代早期左右的艺术家们最关心的问题。正是在这样的环境下,我开始将日常生活中的想法和材料与传统的绘画和雕塑并置在一起,并迫使他们建立起一种关系。

Untitled, 2000 Foam rubber, epoxy, wax 53,3 x 30,5 x 22,9 cm

Time Runs Its Course, 2004 Wood and steel 94 x 231,1 x 8,9 cm

CH:那时候,你的日常生活是靠钢铁厂和制作屋顶的工作来维持的。这如何影响你对材料的处理方式?

GK:在我作为一名建筑工人的经历中,我意识到建筑材料的表达和隐喻的潜力。即使是在车间所堆放材料的方式也让我感兴趣,会有成堆的几何形材料随意堆放,在我看来,这象征着秩序与混乱之间的界限。《柏油碎片》(1967)是我作为一名屋顶工人的日常经验中产生的一件作品。虽然这是一个先前的设想,但几何形状下垂,表现得像一块柏油石板,在炎热的夏天会表现出来。

Tar Piece, 1967 Holz, Teer / Wood, tar 64,7 x 548,6 x 182,9 cm

Pole Piece, 1970 Steel 25,4 x 304,8 cm

CH:你说过你想要“建立作品自身的环境”。在这些材料中,你如何看待自己作为艺术家的角色?

GK:我认为对于任何艺术家来说,拥有一种可以应用于文化时刻的创作方法都是很重要的。我几乎所有的创作都是辩证的:定位某件事,选择某件事,然后转身寻找它的对立面,让作品的能量来自于两者之间的作用,我想说我是双面的。我设下圈套,然后掉进圈套,除了遵守规则,我别无他法。从心理学的角度来说,支配与服从或屈服之间存在着一种平衡。在同一件创作中,假设是一起犯罪既是行凶者又是受害者,这是一种非常令人满意的体验——它使人有一种完整的体验。我不能涉及到其中,因为我只是从远处看整个事件——不是挤压或弯曲的原因,我只是以上帝般的方式看着它。通过让自己远离决策过程,我实际上成为了煽动者或“不动的推动者”,允许天生具有表现力的材料和技术展现自己。

Black Painting, 1972 Acrylic on canvas 183.5 × 366 cm

Black Painting, 1972 Oil on canvas 5 teilig, je 69,5 x 30,5 x 4,8 cm / 5 parts

CH:你的《黑色绘画系列》(1969年至今)是一系列的作品,你在其中控制形状适应预定的格式。在这个系列中,流动的形状被扭曲,并被压缩在图像平面的边缘。这似乎与你对Fluxus运动的幻想破灭有关,并表明你对在“盒子”内而不是“盒子”外工作的兴趣。黑色绘画把绘画作为一个容器,很像笔触绘画作品,画的边缘是世界的边缘。

GK:早期我认为最难的事情之一就是从更广泛的意义上理解艺术,接受艺术创作的挑战,这是毋庸置疑的,而且是整个艺术史的挑战。如果你能做这样的事,你就真的做了一些事情。在这里,你处于艺术思想的中心,你离中心越远,艺术思想就越消散,当然,艺术思想总是在变化。当我在学校的时候,学生们就像玩游戏一样,尽可能地远离中心。我对这种方法持怀疑态度,我想这就是我开始画画的原因;这似乎是最能控制自己的事情。

Black Painting, 2011 Acrylic on canvas 24 x 26″

Black Painting, 2018 Acrylic, plate on canvas 88.9 × 71.1 cm

The Sex of Heavenly Bodies, 1995 Wood, graphite 129,5 x 127 x 45,7 cm

为什么这些画是黑色的?我想要一个合理的中间状态,我对颜色的含义很敏感。在基础层面上,我在思考什么是绘画,什么是画布,什么是既定的格式,我开始把拉伸的画布看作一个容器。我对构图和设计很反感,这会形成一种程序化的绘画方法。我开始用灵活的圆圈填充空间,它们互相扭曲和调整,直到空间被填满。在早期的作品中,重力是一个主要的组织装置,它将决定形状如何固定。

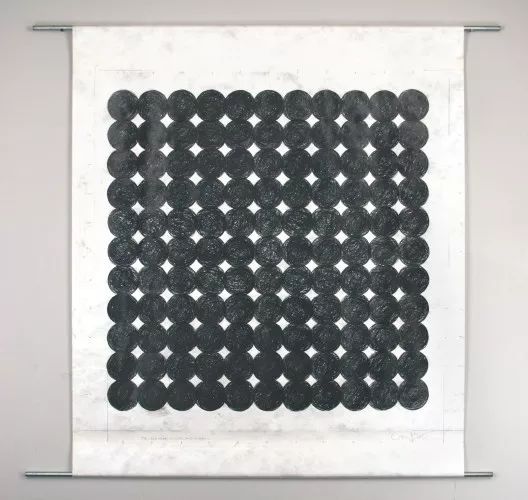

The Calendar of Loss and Sorrow, 2005 Graphite on tyvek 176,5 x 152,4 cm

Hannah, 2002 Ink and paper on canvas 76,2 x 76,2 cm

CH:所以,基本上你在画布周围做了一个木箱,用不锈钢条(早期用纸)做成的形状附着在上面,然后把颜料倒进最终的形状中。这个过程非常类似于你如何倒石膏来制作融化的碎片(1963-70)。你对黑色绘画材料的态度有什么变化?

GK:黑色绘画本质上是对绘画作为一种具有物理特性的材料的研究,这与我利用建筑材料的内在表现特性非常相似。亚克力有一种我喜欢的物理性质,我认为制作亚克力的整个过程,是显而易见的,是对材料本质的真实反映。当我使用建筑材料、发现的特殊材质和其他行业的材质时,它们都有自己的属性,这往往会使工作复杂化。在这个系列中,我想缩小压缩、变形和捕捉这些问题的本质。

Niagara, 2014 Graphite and acrylic/latex on canvas 36 X 24″

Untitled, 2015 Oil and graphite on panel 24 x 33 1/2″

CH:你创作中的另一个矛盾是你通过创造边界来限制自由形式的方式。作品“你并不像你想象的那样自由(2017年)”,似乎是墨在随机的颤动,直到你意识到形状的边界是由模板创建的。你能解释一下这种限定表达的想法吗?

GK:直到我开始带有笔触的创作(1964年至今),我都害怕表达。如果我需要一条特定的线,我会画一条线,然后制作一个线的模板,然后用模板再次绘制线。我想做一个系列,限定了所有的选择和在一张纸上做笔触的可能性。为了达到这个目的,我开始使用模板作为一个框架来阻止这个笔触,这样如果我用铅笔来回画,矩形模板的边缘就会变得明显。这条线会撞到世界的边缘,必须反弹回空间的中心,有点像台球一样。

Untitled, 2013 Graphite and pastel on canvas 43 x 62″

Stencil Drawing #9, 2006 Pastel and graphite on paper 57,2 x 104,8 cm

CH:你设定的情况是,错误是不可避免的,某些因素是偶然的。你用模板作画,有规律的测量线,可能有一个无懈可击的表现,但你坚持不完美;墨的污点或一杯咖啡溢出的痕迹,作品拒绝遵从模板的完全限定。

GK:墨的痕迹,铅笔的划动,并不总是严格按照模板来做。我不喜欢花几个小时来做某件事,然后用一个铅笔线条就可以把它弄坏。我对这些小瑕疵和事故感到很舒服,保持了它的平凡,并表示这些作品不是纯粹或精确的。可能我的作品有机械性的成分,但我更喜欢它的生命力和随机性。

避免完美是我从克拉斯·奥尔登堡(Claes Oldenburg)那里学到的一个想法,他在1964年在西德尼·贾尼斯画廊(Sidney Janis Gallery)展出了他的作品《卧室合奏》(1963年)。理查德阿尔施瓦格已经制作了雕塑装置,在硬塑料材质上有一些缺口或瑕疵,需要修补。奥尔登堡对我说,“看,这就是当你拥有这种纯粹性时发生的事情。修补它让你最终成为自己条条框框的牺牲品。”我把这句话牢记在心,它允许你做一些不太完美的手艺,犯错,划痕,等等。我不想被认为是一种原始的创作方式,所以咖啡痕迹往往是故意的。在画一幅作品的时候,我喜欢认为这幅画和我自己融为一体,我努力使创作过程自发而平常。

Installation view Galerie Michael Haas, Berlin, 2013 Middlesex 2013; Untitled, 2012

“青年极简”艺术作品征集

MINIMALISM OF NEW GENERATION

PROCESS AND INCIDENT

TAN PING