冯怀涵讲解德绍设计院的图纸

上个月底,在北京一家文化公司工作的肖岩坐地铁时,突然发现地铁8号线已延长至中国美术馆了。他马上想,这下好了,以后再去美术馆看画展可就方便多了。但他转念又一想,觉得自己这些年看画展,去得更多的似乎还是798。这不,他已经约了朋友一起去看《毕加索:一位天才的诞生》画展。这个由北京UCCA尤伦斯当代艺术中心和法国国立巴黎毕加索博物馆共同策划的特展,是798艺术区今年以来一个重要的高水平画展,展出时间是6月15日到9月1日,肖岩可不想错过。

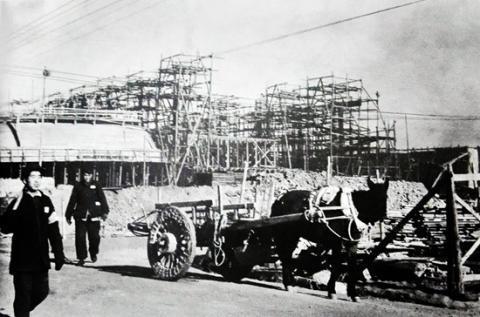

718厂建设工地

曾经的706厂厂房,如今成了艺术家的工作室。

今日的798艺术区

硕大的锅炉和高下纵横的热力管道

今天的艺术区即景

经过多年的耕耘,798早已成为一个成熟的艺术社区,成为北京的一座文化地标,成为本地和外地年轻人在北京的时尚“打卡”地。但是798也有让肖岩觉得不爽的地方,一个是觉得近些年,798的艺术范儿不那么足了,商业气息越来越浓。当然这也未必不是一件好事。一个是798交通不便,无论是开车还是坐公交车或者地铁,都不那么顺畅,对正南正北的四九城老北京来说,798的位置显得有些旁逸斜出,不够方正。而798的这个先天不足,自有它的历史原因。因为798艺术区的前身,乃是位于北京东北郊酒仙桥大山子的一片巨大而又神秘的工业区。

酒仙传奇

明代的小品文大家袁宏道写过一篇《满井游记》,描写了400年前北京城外东北近郊一带的景色。公元1599年的初春,袁宏道“偕数友出东直,至满井”。他所看见的是“高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然如拭,鲜妍明媚,如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许”。

明末居京文人刘侗、于奕正所著的《帝京景物略》,印证了这里曾是人们春游的首选之地。“出安定门外,循古壕而东五里,见古井,井面五尺,无收有干,干石三尺。井高于地,泉高于井,四时不落,百亩一润,所谓滥泉也。泉名则劳,劳则不幽,不幽则不蠲洁。而满井傍,藤老藓,草深烟,中藏小亭,昼不见日。春初柳黄时,麦田以井故,鬣毵毵且秀。游人泉而茗者,罍而歌者,村妆而蹇者,道相属,其初春首游也”。

古人笔下的满井今在何处,已不可考,但是从东直门向东北方向,再走远一点,就是一个名叫酒仙桥的地方。酒仙桥的地名源于东赵家村南坝河旧河道上的一座三孔桥。相传有一酒仙过桥时掉入桥下两篓酒,自此河水泛溢酒香,故名酒仙桥。桥名逐渐演变成地片名,沿用至今。

今天的酒仙桥东有一个2007年建起的郊野公园,名叫将府公园。公园内有一“酒仙壁画”,讲的是另一个版本的酒仙桥来历故事。

传说陈各庄有个酿酒作坊老板陈天寿,他酿造的二锅头远近闻名。一天,有个白胡子老头到作坊来讨酒喝,陈天寿叫伙计搬出酒坛子给老头往大碗里倒。老头一连喝了五大碗才尽兴。当他站起身要走时,忽然身子一晃倒在地上睡着了。陈天寿把老头背进屋放在床上,转身一看,呀,老头变成了一只白毛狐狸。陈天寿知他是狐仙,没惊动他,让他睡觉。从此两人来往成了好朋友。第二年大旱,河里井里没了水,陈天寿挺着急。狐仙来了,帮他在作坊门口打了一眼井。那井水特旺,自己冒出了井口哗哗往外流。用它酿酒,比以前还好。

京城的八王爷听说陈天寿打了甜井,酿了好酒,赚了大钱,就想霸占它。他想了一个坏主意,奏请皇上让陈天寿第二天进贡好酒。可是头天夜里,他派人把陈天寿进京路上必经的木桥给破坏了。第二天,陈天寿赶着装满酒的马车刚上桥,就听轰隆一声,人仰马翻地掉进了河里。陈天寿一闭眼心说,完了。可当他睁开眼时,马车却过了桥,自己还稳稳当当在车上坐着。他知道酒仙救了自己,就把这座桥命名为“酒仙桥”了。

传奇毕竟只是传奇。酒仙桥这个名字虽然好,但是古人笔下的田园风光,几百年下来,似乎也消散殆尽。解放前,这里是一片农村旷野,而且坟地居多。1950年酒仙桥地区建立行政村时,所辖住户300余户。

新中国成立之初,百废待兴。这片荒野之地在短短几年中,变身为我国的电子工业基地,相继建起了774厂(国营北京电子管厂)、738厂(北京有线电厂)和718厂(国营华北无线电器材联合厂),由南向北,一字排开。

据《国营第718厂(国营华北无线电器材联合厂)厂史》记载,之所以选址在这里,是因为按照北京市的规划,北京西面是文化区,东面是工业区,因为北京多西北风,工业区的污染物不会被刮到西边去。

718厂筹备组成员、转业军人秦良文最早来到这里,征地,迁坟。从东直门到大山子,只有一条大车道直通顺义,也就是后来的京顺路。道上两条半尺深的大车沟,两边全是庄稼,也没有店可住,秦良文只好住在将台乡的乡长家,征地工作结束时,秦良文也娶到了乡长的女儿秦友荣。真可谓不是一家人,不进一家门。

激情五十年代

今年88岁、早已退休的冯怀涵,一直住在离798艺术区不远、上世纪80年代工厂为职工盖起的红砖宿舍楼里。从1952年到1988年,她在718联合厂和后来的798厂长期从事铁氧体技术工作,担任过车间技术主任和设计所副所长等职务。前些年,她和她的先生沈执良共同参与了718厂厂史的编写工作。2017年10月,纪念718厂落成暨开工60周年展览开幕式上,冯怀涵作为老一辈创业者代表发言。

谈起几十年的峥嵘岁月,冯怀涵仍激动不已。“建设718联合厂这个项目是周总理亲自批的。第一任总工程师是罗沛霖。他是美国博士,去过延安,在延安敲敲打打生产过60多部收发报机,抗日前线用的,非常有经验。他是我的校友,交大35届的。”冯怀涵说,由于当时苏联没有能力帮助中国建设这么大的一个无线电元件厂,于是转向东德(德意志民主共和国,1949年10月7日到1990年10月3日存在于欧洲中部的社会主义国家)求援。“那会儿都是社会主义阵营嘛。东德同意了。国家派罗沛霖一个人在东德考察设计整个项目。但东德也没有这么大规模的厂子,他们基本也是一个产品一条生产线,分布在几十个小厂子或者研究室里。结果是东德无线电行业整个一个工业局为我们设计成了一个联合厂。什么都有,包罗万象。在它的初步设计里有一句话,‘本设计覆盖了中华人民共和国通讯工业对元件的需要。’”这样规模的“洋、大、全”工厂,在当时的苏联和其他国家也是罕见的。

罗沛霖曾回忆说,718厂不属于苏联援助建设的156项大型项目,而是“一五”计划中独立的第157项,是东德在中国最大的工程。建设预算是1.4亿元人民币。罗沛霖在东德参观了20多个工厂,初步形成了联合厂的设计文件。

当时的东德没有任何一家工厂有能力单独完成这一巨型项目。联合厂的建筑设计是在柏林有了总体规划以后,委托东德的建筑师设计的。当时,德方专家也曾建议,在中央办公楼的设计上或者参考苏联人的风格,或者采用一些中国的民族形式,罗沛霖说,你们还是按照你们通常的设计做,怎么合理就怎么搞吧,因此也就有了后来和苏联那一套完全不同的设计。

李瑞从张家口主管工业的副市长任上调到北京担任718筹备组组长,随后出任第一任厂长。他曾经回忆过工厂建设过程中的一个小插曲:由于德方设计办公楼人防工程地下部分的标准很高,苏联专家认为可以节约一些。于是,李瑞去和德方总工程师范菲博士商量。“当时,听我表达完我方意见后,范很严肃地板起面孔厉声问道:‘厂长李瑞先生,这建议是您提的吗?我不相信!是谁提出的,您清楚,我心里也明白(暗指苏联专家)。你要知道,我们虽然是两次世界大战的失败者,但我们的设计是正确的,是对中国人民负责任的。’最后,上级领导批示:仍按原东德设计施工,不再变更”。

其实,建设这样一个大项目,东德方面也遇到了很多困难。专程来华参加718厂开工典礼的东德副总理厄斯纳在讲话中坦承,“建设这个工厂对于我们也并不是一件轻而易举的事情”。

多年以后,冯怀涵在718厂庆庆典上见到应邀前来的前东德援建专家,那位专家告诉她,你知道吗,项目完成以后,我们在德累斯顿专门举行了一个盛大的庆功会。因为对德国人来说,这也是一个十分值得骄傲的项目。

在工厂设计与建设的同时,人才培养也在同步进行。

冯怀涵是第一批分到筹备组的大学毕业生。1952年,冯怀涵从上海交通大学电机系电讯专业毕业,被选送到张家口军委通讯工程学院学习德文,与她同一批学习的一共有20人。一年后全部转业到718筹备组,开始翻译德方提供的初步设计,整个项目的进程一环扣一环。“我们翻译了有半年多吧。到1954年年初翻完,然后晒图,归档。现在还在资料室里。这些都是保密的。让我没有想到的是,2014年写厂史的时候,特别允许我们到资料室去查阅当年我们翻译的东西,看到上面都是绝密的字样,还有我自己翻译的笔迹”。

“1954年年底,李瑞厂长带着第一批9个人到德国实习,其中有我。去学习各种技术。”冯怀涵说,“在柏林,我们在电车上往下看,很多破损的房子,那时候还都没有恢复,都是二战留下来的。”

“我去的地方叫赫姆斯多夫,作为技术人员我在那里实习了一年,工段长的实习期是半年。房东对我很好,把她女儿的房间让出来给我住,让女儿到街对面和外婆一起住。因为我比较矮,房东把给我用的桌椅腿都锯掉了一节。怕我坐着不舒服。”冯怀涵回忆说。“1956年年初,厂建好了,开始试车,专家也都来了,然后是试生产,专家和实习人员一起操作。试生产之后就正式投产了,具体日期是1957年10月5日。”

718厂(国营华北无线电器材联合厂)的设备与生产达到当时世界先进水平,堪称新中国电子元件产业的发源地和奠基石。到上世纪60年代718厂分家之前,718厂担负了全国电子元件总产量的25%,占全国16个元件厂产品总量的1/4,军品的1/2。

尴尬八十年代

“718是个联合厂,下面有一分厂、二分厂、三分厂、四分厂、五分厂5个分厂。联合厂到1964年分家了。”冯怀涵说。“按照上级的部署,每个分厂都独立了。然后每个分厂给个名字,一分厂797,二分厂718,继承了老厂的名字。我所在的三分厂就是798。798在几个分厂里是占地面积最大、人员最多的,它生产的产品有陶瓷零件和陶瓷电容器。作为绝缘部件,最早生产的陶瓷棒是大家伙,很长的,所以它需要的地方大,窑炉也大。有煤气窑炉、电气窑炉。五分厂是动力分厂,为各生产厂提供热、电、气。有三个大煤气包。751就是五分厂。四分厂原来是个辅助工厂,是机械维修和做工模器具的。和五分厂一样,属于辅助工厂,是最先建成的。各分厂就是这么一个布局。”

2015年6月编写的《国营第718厂(国营华北无线电器材联合厂)厂史》(1952年~1964年),只写到上世纪60年代,其后各分厂的历史则付之阙如。

上世纪八九十年代,从718厂拆分出来的各分厂,也像全国其他国营企业一样,在社会变革与经济转型之中,经历了效益下滑、企业改制、产业调整、重新战略规划的艰难历程。

笔者手中有几册“国营706厂会议记录本”,记录了706厂每周政工例会的会议内容,时间从1983年到上世纪到90年代初。摘引数条,也许可以作为718厂各分厂在上世纪80年代所遭遇尴尬的样本。

“1983年10月20日,下午北京电视机厂来人谈产品质量问题”。

“1986年9月15日,厂干部科主办邀请在京各大学院校负责分配工作的领导来我厂开会参观,去北戴河旅游,目的为顺利分配大学生到厂工作”。

“1986年11月12日,上午,燕翔饭店经理来我厂商洽关于招待所租赁给他们做集体宿舍用,每年租金8.7万元。下午北京市游艺公司来我厂商谈游艺机鉴定和生产一事”。

1985年7月,“电子工业部、北京市人民政府下发文件,改革电子工业部在京企业管理体制,将所属的13个工厂全部下放到北京市”。笔记本上记录了当时企业的基本情况:企业级别,地(师)级;产品方向,无线电专用设备、工模器具、压铸件;人员情况,职工人数2309。

在此后的会议记录中,厂领导口中频频出现这样的话语:“现在赚大钱不可能,我看不亏本儿就行”“我们厂现在是结构性疲软,我们面对市场经济,但是厂内是计划经济,我们要竞争得有质量、价格周期和服务”“不利因素是思想滑坡,管理滑坡,经济滑坡,大中企业外部环境不可能马上改善,企业内部抵抗力弱,资金短缺不会在短期内解决,体制机制跟不上市场需要,没有竞争概念,没有摆脱计划经济的模式,产品成本高”……

1989年4月,还发生了厂内职工“驾机叛逃”事件,这里所说的“驾机”是指当时工厂为外单位加工生产的游艺机。梳理会议记录,这一事件的大致情形是,由于706厂四车间游艺机生产的效益不错,车间两名生产游艺机的主要员工被外单位挖走,要“跳槽”。他们向厂领导提出调动要求后马上对车间的事情撒手不管,调动未被批准,他们又提出辞职,最后不辞而别。这件事在厂里的职工中引起了很大波动,因为跳槽者都是以住房问题为理由走的,而对方又实实在在地分给了跳槽者房子。更有甚者,跳槽者扬言要带走一批人,据说还有名单。厂领导在这一事件的专题会上惊呼“××两人不辞而别是我厂30年来没有过的大事情”,“要吸取教训。因为此前厂里对四车间有所偏袒,没能一碗水端平,造成他们尾巴翘得太高了,好像是四车间养活了706厂,当然也有社会方面的原因”。这件事对全厂职工影响很大,工人形象地称两名跳槽者是“驾机(游艺机)叛逃”。

回头看看1988年5月25日的会议记录,记录者有感而发:“我厂新建宿舍第三批近几天发了钥匙,分到五八年底,这次分房基本上都很高兴。厂里努力为职工创造较好的住房条件,如果在住房方面较其他单位优越的话,职工会安下心为706厂工作,否则留人难,留人心更难。”这一段话似乎就是在为一年后出现的状况预留了伏笔。

发现包豪斯

在冯怀涵的记忆中,上世纪90年代,“工厂非常困难,国营企业都很困难,工资都发不出来,于是就把厂房出租,很便宜”。随着技术进步,电子元件越做越小,她所在的798厂生产的大块头产品也早就下马了。厂房也就空了出来。“正好那个时候,1995年前后,中央美院的艺术家领到一个任务——创作卢沟桥抗日战争纪念雕塑群,正愁找不到创作的合适场地。后来经人介绍,好不容易找到我们这个地方。”

冯怀涵所说的艺术家,应该就是中央美术学院(微博)雕塑系隋建国。1995年世界反法西斯战争胜利50周年之际,北京市委、市政府委托中央美术学院雕塑系集体创作《中国人民抗日战争纪念群雕》。这组《群雕》历时5年完成,现在坐落在卢沟桥畔宛平城内。

这件事,成为这座工业园区与艺术最初的缘分。

“艺术家们看到锯齿形的厂房觉得特别好,采光特别好,对于雕塑和画画都很适合。窗户是朝北的,叫SKYLIGHT。他们是最早来的一批艺术家,后来就越来越多了。但是最早来的一批艺术家最开始并不是在798的厂房,而是706厂的一个仓库。”冯怀涵说。“当时的租金大概是几毛钱一平方米,当然现在已经很贵了。所以很多艺术家又搬出去了。798的得名就是这样来的,因为798空出的厂房比较多,艺术家们进驻的也比较多。”

“2000年起,由718拆分的几个厂又整合起来,组成了现在的七星集团。有的厂子还在生产,但是有些污染的产品已经挪到郊区去了,许多生产线已经搬迁了。艺术家们在搬了家的工厂里发现了一批废弃的老照片。厂里对这些资料保存不力,搬家的时候都散失了。”冯怀涵说。“艺术家们觉得这些东西很好啊,丢掉多可惜呀!他们找我求证这些老照片的历史时说,我们一进来就觉得这个厂子里很有内涵,很有历史感,人类的历史不就是生产的历史吗?”

实际上,718也好,798也好,它所具有的历史感,可远远不止艺术家手中的这些老照片。

在这片工业园区的建筑中,就藏着一个大秘密。

2003年,艺术家租用这里的空房子举行画展,吸引了国内外许多知名人士前来参观,著名女建筑师扎哈·哈迪德(伊拉克裔英国籍)也来了。她把706、751和798的厂区整整走了一圈,惊奇地发现这里是全世界仅存的完整的包豪斯工业建筑群。

总工程师罗沛霖院士说,DOC(718厂设计方案的德文缩写)的建筑是德绍(Dessau)设计院设计的包豪斯风格建筑。

“后来我就查找以前那些图纸,看到我自己翻译的那些图纸上面,都有自己写下的‘德绍设计院工业建筑设计室’的字样。我们在这里面工作了三四十年,谁也不知道这里的建筑是包豪斯建筑风格。”冯怀涵笑说。

包豪斯风格是德国建筑师格罗皮乌斯创建的建筑风格,也是艺术的一个流派。格罗皮乌斯主张面对大工业时代的到来,建筑不应该局限于传统的哥特式尖屋顶小窗户,而应该是平屋顶大窗户,讲究建筑的功能、技术和经济效益,是实用主义、功能主义和艺术形式的结合,主张形式服从于用途。格罗皮乌斯1919年在德国魏玛创立包豪斯艺术学校,后改为设计学院。德绍曾一度是包豪斯建筑风格的大本营。

如果说在798发现包豪斯是“无心插柳”之举,那么整个718厂从庞大的工厂区转型为时尚的艺术区,则是一个从无奈的被动到尝试的互动,再到自觉的主动的艰难过程。这是一种前所未有的探索。

那天下午看完毕加索画展,肖岩走出展厅,虽然已经立秋,北京的夏日暑热未消。他对同行的朋友说,我知道这里有一个很好的酒吧。去喝一杯吧。

在曾经的751老厂区穿行。人不多。一个少年在长长的快乐墙上很投入地玩着翻牌拼字游戏。远处,几个年轻人在互相用手机拍照,背景是动力车间那些硕大的锅炉和高下纵横的热力管道。它们曾经见证过往昔的辉煌,如今在夕阳的映照下,沉默而“傲娇”。

本版照片由杨大昕提供