文丨郑啸川

摄影丨郑啸川

图片提供丨陈墙、曲丰国

每个艺术家都是一颗种子,待在怎样的环境里面,所有的行为都会裹挟那个环境的气息。不同于大多有留洋背景的北方的抽象艺术家,上海的抽象艺术家基本上都是根植于本土,十里洋场的海派基因孕育出一番独有的面貌。

上海市区夜景

在两个月前陈墙的首次北京个展中,我第一次看到其作品,随口一句评价,“跟丁乙有异曲同工之妙”,成为了本期话题“上海抽象艺术”的契机。原来,这两位“60后”不仅认识,还颇有渊源。20世纪90年代,丁乙和陈墙的工作室分别在一栋大楼的不同单元。给作品拍照的时候屋子里的小空间施展不开,必须要用绳子系着,从窗子里吊出来。这显然不是一个艺术家可以单枪匹马完成的大事,当时没有专业人手成体系的工作,丁乙和陈墙时常会相互帮忙。

外滩夜景,图片来源:照明周刊

抽象艺术的老克勒

上海话里有一个词——“老克勒”,旧上海的老克勒,是最先受到西方文化冲击的一群人。他们土洋结合,形成了一定时期的海派文化。本文所截取的样本中,以丁乙为代表的“60后”海派抽象艺术家就好像是老克勒一样,是最早经历了西方现代艺术和新兴中国当代艺术的融合阶段的一批人。老克勒在生活上的讲究对应他们在创作中对于制作性的讲究。如今国际大都市的上海依然有不少老克勒,作为旧上海殖民文化的最后一代,逐渐淡出现代化的舞台。他们身上特有的时代性在后辈的年轻艺术家们身上也愈发不明显。因为人口流动变得日益频繁,全球化的背景让多种文化杂糅在一起,难以辨认出明显的地域特征。

只缘身在此山中的海派抽象

艺术家丁乙

当时我认为的异曲同工之妙正是一部分海派抽象艺术家在画面中所共有的特征:偏设计性的纹样、看似机械的重复和颇费时间的“制作”。这其中最为人所熟知的,莫过于曾被邻居认为是“花布设计师”的丁乙。

丁乙工作室的桌子上码着好几排透明玻璃罐,里面分色系装着丁乙多年来从“十示”系列中刻下的颜料屑,荧光色系的尤为好看,但当时丁乙也因为长时间盯着荧光色伤了眼睛,到现在桌子上还摆着护眼的保健品。升降梯边上是一幅正在进行中的作品,意外地跟我当天穿的衣服袖口纹样相近。丁乙听完乐呵了几声,翻了下手机告知,这是采访的一个月前——7月2日开始的作品。每天画完了他会用手机记录一下。

“十示”系列刻下的颜料屑被丁乙收集起来,以后也许会用来做些什么,他还没有想好

丁乙为装置做的小稿

丁乙为装置做的小稿

他当代艺术的启蒙源于上海极简运动的代表人物余友涵,但他们之前并没有绘画上的直接师从关系。同期师兄还有秦一峰,也是上海早期当地艺术的实践者和海派抽象艺术的核心人物。丁乙在上海工艺美术学校念书的时候,余友涵教过他摄影,私下俩人成为朋友。丁乙时常带自己的作品给余友涵看,也看了不少余友涵的作品。那时的余友涵什么都画,涉及了印象派和立体派。但当时上海风头最劲的艺术家非陈逸飞莫属,大多为主题创作。看多了之后丁乙却对余友涵那种“新东西”动了心思,亦步亦趋。彼时的现代主义并不是学院的主流,彼此之间的师生界限渐渐地转为同盟战友情谊,相互交流很多。20世纪80年代的时候,改革开放刚刚开始,西风东渐,尽管有限,也开始有了一些可以观看阅读的西方艺术资料。丁乙的绘画经验来自于西方现代主义,来自于塞尚和莫里斯·郁特里洛。莫里斯·郁特里洛的画面里都是阴天,没有光照,丁乙觉得是反印象派的一种方法。他从郁特里洛笔下的巴黎街景中看到了上海的影子,深有感触。二十岁出头的他被这样忧郁的画风感染,于是模仿郁特里洛的方法画了很多上海的街景。

丁乙工作室

正在进行中的作品,跟我袖口的图案很像

1982年,余友涵开始画抽象,画面好似线路图一样,丁乙也跟着走进抽象的领域。1983年的时候,余友涵看了很多老庄之道的书籍,开始思考东方艺术的表现形式和中国精神。在丁乙看来,这是余友涵当时画圆的切入点。但那时的丁乙对中国传统并不感兴趣。因为年轻,血气方刚,一股脑想的都是怎么学习西方,超越西方。他将切入点选择了反中国传统、反意象、反马蒂斯的色彩原理,选择了中国传统艺术里面几乎从未提倡过的形式主义。在丁乙的归纳中,85新潮以来的主要艺术现象分为表现主义和超现实主义。很多写实基本功扎实的艺术家,稍加转变一下观念和题材就自然转向了当代艺术。他想得很透彻,并非盲目的试探,而是像宣言一样,重新开辟了一条新的道路。他将西方美术史通读了几遍,认为已存在百年的现代主义如果不嫁接新的元素很难突破。于是他将绘画画得不似绘画,用最基础的纵横相交编织画面,就像花布一样,把设计跟绘画融合。他在画面中不提供任何信息,留给观众以自身的经验解读。《十示》的名字一直沿用到现在。丁乙回忆起当时刚开始“十示”系列的创作时,他还在上海大学国画系本科念书,白天受传统老先生们关于传统绘画的教导,晚上关上门做“反传统”的抽象创作。

桌子上的护眼保健品

工作室的桌子摆满了各式工具

丁乙提到,上海的亮灯工程与世界上其他城市不一样,上海人在外滩沿线建筑的窗框安装上灯,不用把楼房内部的照明全部打开就能造成灯火通明的不夜城观感,繁荣下的精打细算才是最真实的上海。这样的矛盾也为他的创作提供了源源不断的能量,1998年,丁乙从绝对的形式主义转向了社会现实的隐喻,尽管在外人看起来依然是重复“十字”的图样。

艺术家申凡

此行拜访的另一位土生土长的上海艺术家申凡,是最年长也是最资深的一位,跟丁乙同为香格纳的签约艺术家。1952年出生在法租界的广慈医院,出生牌上刻的重量还是以磅为单位计数的,现在听起来依然相当洋气。从上海工业高等专科学校美术系毕业后,他在崇明的长征农场种了几年地,又去到电动工具研究所做设计,而后在华山美校(现为逸夫职业技术学校)教书。以其前20年的抽象生涯,申凡毫无疑问可以被称为上海最为重要、最具开创性的抽象传统表率人物。他早期的作品刻意放弃叙事性的表达,重复均衡的几何图样,用调色刀完成有节制的结构。而后他用拓印无序重叠,在不规则的叠加中得到有序的效果。但申凡对于抽象艺术家的标签不置可否。工作室摆满了后期各种具象元素的作品。他在2000年以后的创作中加入了具象的表达,希望跟生活发生更为直接的关系。从上证指数到报纸文字,他的作品总给人以政治性映射现实的观感,但申凡屡屡否认,并强调他创作的出发点就是语言,根本就是自然。想来也是,上海的确没有浓厚的政治氛围。艺术家们偶尔谈到时事只是一带而过,并不像北京,哪怕的哥都能条条框框地分析个长篇大论出来。

以上证指数为原型的“山水”系列,原先预想的效果应该是锃光瓦亮的喷漆,但工厂没做出来

同样是以上证指数为灵感的作品

早期的拓印系列

申凡有两间工作室,一间主要给助手用,协助他做一些观念性的辅助工作,比如把报纸上除了标点以外的文字涂抹掉,这已经是完全机械性的工作了。另一间是他继续架上绘画的画室。问及最近创作的系列,申凡神秘地三缄其口。但我注意到,两边工作室的桌上都放着三本厚厚的《中国图案大系》。并非装饰,而是贴满了翻阅标注的标签。

涂盖文字是助手的活儿,申凡只是告诉其方法和走势

两处工作室桌上都堆着《中国图案大系》

最近正在琢磨的系列新作,申凡对肌理的形成保持神秘

立体地感受、拥抱并融入制作性

艺术家王凯

申凡画室的楼下就是王凯的工作室。1962年的王凯是新上海人,他的故乡在邻近的苏州,在北京中央工艺美术学院(现为清华大学美术学院)毕业后被分配到华东师范大学美术系教书。这一点从他的画面中很直接地反映了出来,并没有我预想中海派抽象的精雕细琢,反而有点北京范儿的狂野。但他的另一些作品,又透着江南文人的情趣,比如画面上变形的叶片图案,比如用妻子衣服塑形而成的综合绘画。

王凯在创作前打的小稿

用妻子的衣服所做的综合绘画

王凯自然不能被归类为抽象艺术家,他更愿意把自己的创作划分到“写意”的流派。墙上挂着一幅尚未完成的抽象画作,申凡问是不是挂倒了?王凯一幅“知我者莫若尔”的样子点点头,因为在做调整所以把画作倒挂着看效果的。提起抽象,人们第一反应总是一个传统的概念,王凯觉得他在80年代对抽象的理解与现在可能都不在同一个层面。他之于上海的外来艺术家身份,尤其是从北京到上海,从中央工艺美术学院到华东师范大学,熟稔两地抽象风格的视角依然给我一些启发。他更能看清上海在解放前后的辉煌和失落,改革开放以后又是另一番模样。在他看来,北京的抽象更具表现性,上海偏理性,强调制作性。

王凯工作室

仍在创作中的抽象绘画,应该倒过来观看

同为新上海人的还有陈墙与曲丰国,均是因为本科来上海求学的机缘留了下来。也许长久身在此山中并不一定能切身地感受到地域之于创作的变化,外来者反而可以更好地言说大上海的冲击,尤其是在价值观尚未成型的学生时代。

艺术家 陈墙

陈墙最能深切地感受到环境对其创作的影响。他甚至觉得,如果不是因为在华东师范大学毕业以后留在了上海,如果当时回到了贵州,他有很大几率不会走上抽象的道路。观念一旦先行,行为就难以突破。毕业后传统油画的学习背景让陈墙一时间难以突破对于古典油画的模仿。上世纪90年代初,接一个朋友电话时无意识在纸上的涂抹令他顿悟,把潜在意识中服务于大众的想法隔离了开来,自我意识就此觉醒。在北方80年代集体农耕合作社的文化下,不一样的思维方式会被当成异己。那片土壤上,具象可以统一大众认识和看法。而上海因为殖民地的历史,会包容更多的独立性。因为较早地进入到工业化的进程,彼时就孕育了一种合作的契约化方式。

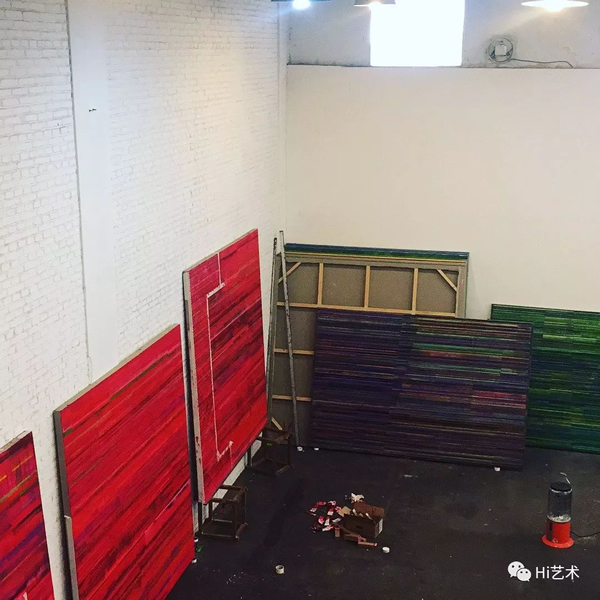

陈墙工作室

陈墙举例,在那个年代的上海,人与人之间的交往很少会不打招呼地敲门拜访;但在北方,相互之间不请自来的串门稀松平常。年轻人在城市化普及的当下也许很难想象这样的对比感受。并且工业化带来的产品设计早早地在上海的文化土壤里埋下了对质量考究的种子。不同于北方肆意的情绪表达,上海的抽象更偏向于精雕细琢的细腻打磨,也是画面制作性的自然产生。

陈墙工作室,双色的“地平线”系列是新作

制作性同样在曲丰国的作品中表现得淋漓尽致。他用刮擦的技法机械性地重复线条,用秩序来表现流逝的时间。时间本身在他的绘画中就是一剂颜料。曲丰国的故乡在大连,上戏舞美系毕业后,工作、生活、创作都在上海。除了老一辈艺术家李山和余友涵一直在抽象和具象的领域往复跳跃,曲丰国觉得上海第二代画抽象的艺术家更为坚定,语言更加纯粹。不似北京浓厚的政治氛围,80年代的上海艺术家大多回避了现实题材,从西方艺术史出发寻找个人的切入点。曲丰国找到了“痕迹”的落脚点记录生命,记录时间。在反复刮擦和重组的过程中,不同的力度和画布的软硬变化让他感受到快乐,内在不断的偶然性是他可以反复希冀的期待。

艺术家 曲丰国

曲丰国的工作室,他会同时进行好几幅画作,尽管描绘的时间性,就算都叫《小满》,今年的《小满》也跟去年的《小满》不同

也有过客

生于莆田的陈彧凡毕业于中国美术学院之后在杭州定居,环境宜人、生活安逸。但他觉得生动活跃的氛围会给艺术创作带来更多灵感,于是决定北上,但因为不适应北京的气候条件和政治环境作罢。上海距离杭州不到200公里,驱车不过两小时有余,艺术氛围的火热不输北京,便成为陈彧凡定下工作室的不二选择。

艺术家陈彧凡

已逾不惑之年来到上海,价值观和意识形态早已固定成型,但仍会在刚到一个陌生的氛围,对新鲜的环境做出相应的反应。2014年搬来上海不久后,策展人鲁明军曾去往他的新工作室参观,打趣道“你现在越来越洋气了。”尽管以抽象绘画出道,但陈彧凡并不能说是抽象艺术家,不停在抽象与具象之间切换。情绪到了哪里,就以什么样的方式表达。

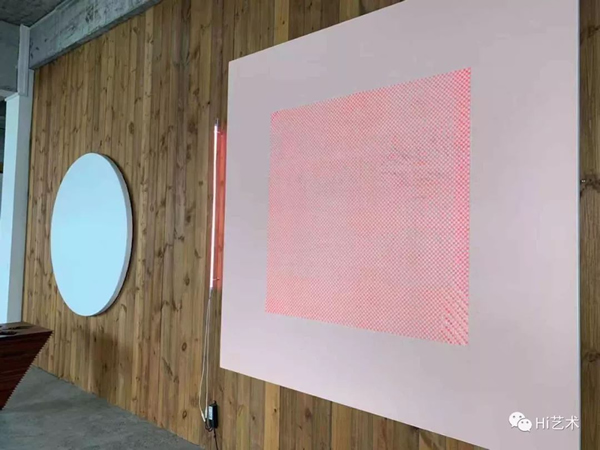

陈彧凡工作室中2013年左右最接近海派冷抽象的作品

他将浴室瓷砖砸下的印记拓了下来,并做成新的抽象作品

陈彧凡更多的时间只是在佘山的工作室待着,不爱出门应酬和交际,没有过在上海哪个繁华街区里生活的体验,佘山在很多人眼里甚至不算是上海,所以自认为没有受到太多的影响。但回头梳理自己的作品,陈彧凡后知后觉地意识到,刚开始搬来上海慢慢过渡的时期,还是多少有潜移默化地沾染上这座城市的气质。2013-2014年间的创作“衍生物”系列和“他和她”系列是其短暂的上海理性冷抽象时期,用点和线组成平面,面与物构成空间,反复叠加与重复。后期他继续推进关于家乡的“木兰溪”项目,也有根据装修时瓷砖砸下的印记做出一些跳脱出规则的抽象架上绘画,我们预设的上海冷抽象风格在这些作品中消失殆尽。是来沪时间不长的缘故,更是家已经定在杭州的缘故,陈彧凡觉得,自己之于上海只是一个过客而已。他工作室的会客区以木头为主要装饰,包括工作室内大量正在进行中的木质装置,都是跟他的家乡莆田有关,那里有国家级的木材贸易加工示范区。

工作室里的木头装置

陈彧凡工作室的阁楼,他在这里做一些“木工活”,是他源自家乡莆田的一面

不乏另一种个例

90后的王一与前辈一样以“传统小作坊”的手工制作性创作冷抽象,一度让我对上海的年轻抽象艺术家群体做出了错误的预判。年轻艺术家一心专注于架上绘画的都不多了,大多投奔装置和影像的热门领域,在21世纪的上海怎么还会有人做这种费时的“古老艺术”?

艺术家王一

其实王一是个特殊的个例。与其说他受到上海的地域影响,不如说是受到丁乙的个人影响。王一1991年在普陀区出生,之后因为父母工作的缘故一直搬家,不停地换住处。他几乎没有接触到传统的老上海,只对新村的印象十分深刻。见我愣了一下,他解释道,那是曾经兴起一段时间的大型社区,由国家建设并分配居住,是大都市上海规则本分的一面。王一高中就考去了杭州,一待就是十年。对于上海,他既熟悉又陌生。他的父亲与丁乙是多年画友,尽管父亲最终拥抱了广告设计的天地,但他却在丁乙的耳濡目染下,用另一种截然不同的图示,在相似的方法下探索出另一种实现方式。

书架有满满一格都是丁乙的画册

两张八仙桌拼在一起,是丁乙送的

画室里没有空调,以便于颜料干得更快

在王一画室里的书架上,有满满一格都是丁乙的画册。他认为绘画要视觉先行,创作十分克制和理性。他把布纹刷到平滑,将绘画性和肌理感降到最低,再用铅笔打形、分割,耗费漫长的时间一遍遍罩染、重叠,用两三种颜色渲染出微妙的变化和空气的透明感。在中国美术学院学习传统油画的背景使得他十分重视精湛的技艺。他也很享受创作的过程,通过笔刷在微微有弹性的布料上的挤压,和软毛刷在颜料上留下的丝毫痕迹,仿佛是一种仪式感。王一时常去丁乙在西岸的工作室看望他,帮他削削铅笔和炭笔。工作室的门白天也不锁,有时王一偷偷推门进去张望,会看到丁乙站在大尺幅的星罗密布前凝思。

刷毛细密的排刷

王一的工作室

我打趣道,如果我是藏家,应该会优先选择颜料滴坠更厚的作品

王一偷看到在作品前沉思的丁乙大概是这个样子

地域影响式微,时代烙印独大

上海并不是以盛产艺术而出名,至少跟北京相比,在艺术家的数量上难以望其项背。上海甚至没有一所专门的美术院校,但仍孕育出许多风格鲜明、独树一帜且能自成一派的抽象艺术家,构成中国当代艺术不可或缺的重要版图。此次走访的艺术家,几乎都提到上海人独立的生活方式和领地意识,别人已经开始着手的艺术形式一定绕路走开,也不会相互深度交流关于创作的见解。但在特定的历史洪流下,这些独立的个体依然具有显著的共性,以至于可以划分出一个群体。这大概与他们共有的设计相关背景密不可分,也跟上海自身独特的文化底蕴紧密相连,更是时势造英雄的产物。

如今“80、90”、甚至“00后”的艺术家更具个人性,单从艺术表现上难以归类成某个群体。对于海派抽象这个小群体的走访和观察,让我们看到当代艺术无穷无尽的可能性和与现实紧密的相关性。艺术永远取材于生活,主动亦或是被动,甚至是本人都没有意识到的润物细无声。