空无一人的地铁 摄影:孙墨青

艺术家居住的小镇邮局排队的人,自觉隔开1.5米排队 摄影:陈薇中

艺术家作品:李鹏

Der Pig

写在前面

2020年一月底中国爆发疫情,武汉封城,全国进入紧急状态。在德国的华人们纷纷感到恐慌,开始囤置口罩、消毒酒精等医疗物资;与此同时,多数德国人并没有相关防疫意识,甚至偶有歧视华人的事件发生。

我创作期间(2月13-3月8日)正是国内疫情紧张时期,创作结束刚好是德国疫情的开端,3月14日教授Gregor Hildebrandt 在我们班级群里告知大家:1.请尽量宅在家里;2.如果能力许可,请帮助年迈、生病的老人、邻居买菜。(如下图)德国人终于开始意识到疫情的严重并带着关怀。3月底欧洲疫情爆发,各国皆有非必要应避免外出旅行、公共场合须与他人保持1.5米距离等紧急规定。此时宅在家的我和友人C谈起我的创作。屋外院子阳光明媚,鸟儿蹦跶在嫩绿枝头,微风中丝毫查觉不到病毒的存在。

班级教授截图:

C:

艺术家友人

L:

艺术家李鹏

德国一本杂志的封面:

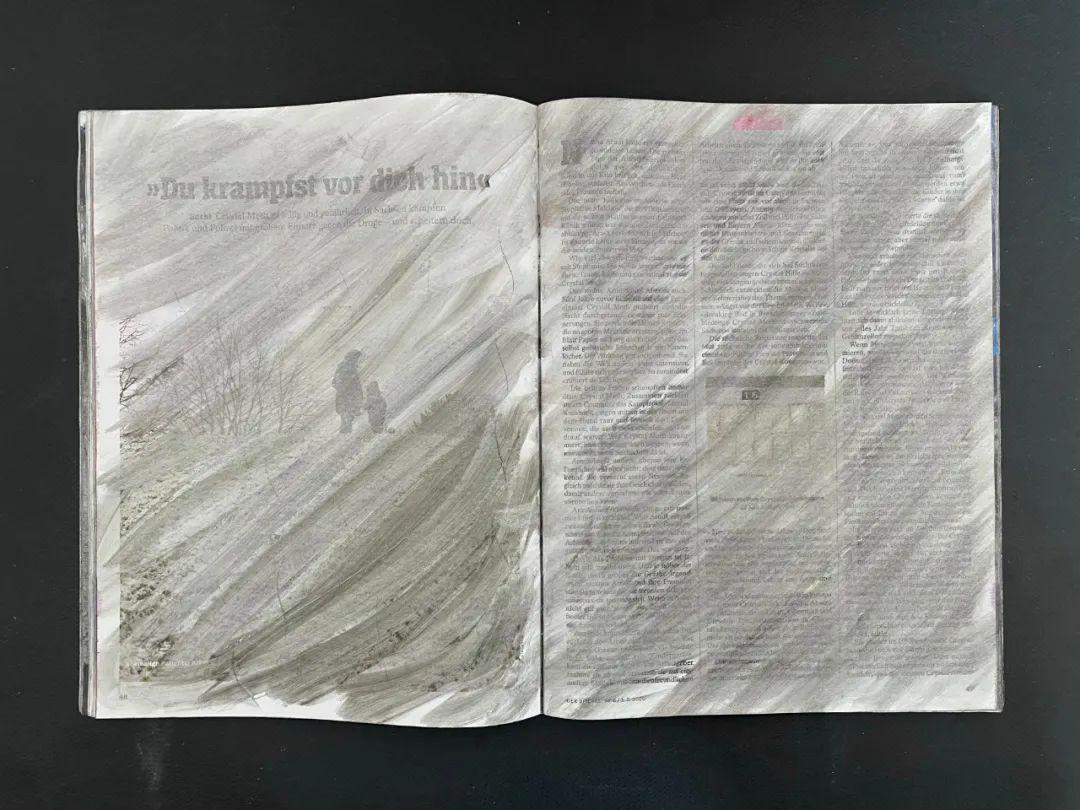

L:它们原本是同一本杂志,今年二月份出的德国杂志《明镜周刊》。

C:那左边这本为什么变成了这样?像是被擦掉了一样?

L:我用稀释剂涂抹了整本杂志,总共132页,它变成了一本只有杂志模样的杂志。

图组1:原杂志页码P2-P3, P6-P7, P8-P9:

L:对,它被我擦除了很多内容,以至于阻碍正常的阅读,也无法传递时事新闻或广告类的信息。

C:这就是你要表达的吗?

L:最早的动机是那时候看到这个红色封面上带有讽刺意味的“Corona-Virus Made in China”(冠状病毒中国制造)的字样,这让很多生活在德国的华人表示愤怒及不满,对此驻德国大使馆也发表过抗议声明。于是我用自己的方式来表达。我抹掉了封面上大部分的内容,特意只保留了杂志上一些原始词汇,比如杂志名称是“Der Spiegel”,我只保留了“Pig”,封底保留了三个词“China wird verteidigt”,恰巧构成了我想说的话——“捍卫中国”。这里包含了一些恶搞、调侃,当然也有一些真实的情绪在里面。

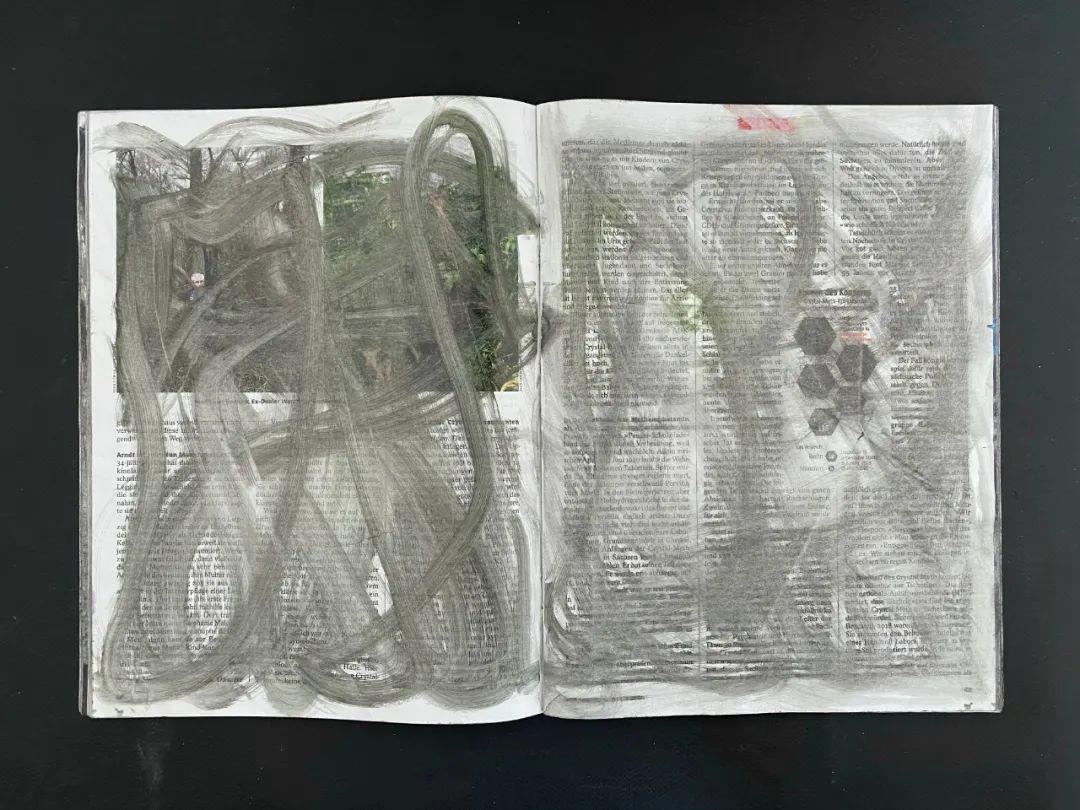

图组2:原杂志页码:P12-P13, P46-P47, P48-P49, P54-P55, P56-P57;

L:与其说是“不安”,不如说是一种不满情绪的释放。在创作前期,相对于产生什么样的画面,我更在乎的是涂抹行为本身,像一种自然本能的反抗,动作迅速野蛮,最快4秒内就能完成一张,不用去思考,也没有时间思考,任凭手中的抹布推动着稀释剂,让油墨重获“自由”的状态。

C:油墨的“自由”状态?

L:我溶解杂志上原本印刷好的文字图片,把它们从人为规定的排版形式中解放出来,使它们成为油墨本身,同时它们也丧失了先前的传播功能,此时,杂志失去可阅读性,从而变成了一叠带有“自由污迹”的纸张集合。这是我要表达的第一层意思,通过模糊文字图片内容这些信息,不管你是德国人还是外国人,都无法正常从杂志中获取信息,从这一方面来讲,面对杂志,大家都是平等的。

C:拥有阅读能力是一种所有人争取平等的方法,例如:在过去,女性地位低下,当教育普及,她们受教育读书,才逐渐有机会争取性别平等。你却是逆向操作,通过破坏大家的阅读能力来取得平等。

L:其实“破坏”这个动词一直贯穿于我的作品中,不仅仅是这个作品。弗洛伊德认为:“每个人身上都有一种趋向毁灭和侵略的本能。”我从小家教严格,做事谨慎,但只有在创作的时候才有机会释放我的“破坏欲”。2015年我来到德国留学,在陌生的德语环境中充斥着各式的信件、合同等信息需要处理。对于语言不好的我产生过焦虑与抗拒,只是这次杂志事件算是一个契机,引发了我具体的一种反抗,所以这个作品不关乎政治,只关乎我自己,对我而言,艺术就是我的面具一样。

C:“艺术就是你的面具”是什么意思?

L:我可以藏于面具之后,短时间脱离现实,释放自己,放肆的“花搞”(岳阳方言——胡来瞎弄)。王尔德说过一句很有意思的话:“一个人以自身身份说话的时候,他最不是自己,如果给他一张面具,他就能告诉你真理。”

C:就像无数人戴着“网友”的面具在网络上肆意攻击,又或是像蝙蝠侠戴上面具后由一个放荡不羁的公子摇身变成了拯救社会的正义化身。对吗?

L:对,或许他们是为了隐藏现实生活中真实的自己,更或许是他们只有戴上面具后,最真实的勇气和力量才会被全部激发出来。对我来说也是这样,我希望透过艺术能真实的表达自己。

图组3:原杂志页码P64-P65, P72-P73, P76-P77, P78-P79, P98-P99, P100-P101, P102-103, P106-P107, P108-P109:

L:是。前期我更注重涂抹动作本身,但做到后来发现有点像写日记,一种对信息视觉化思考和感知的过程记录。这里的信息不仅仅来自杂志本身,而且还有每天更新关于新冠疫情的报导、天气、阳光、温度(因为我在我家院子里作画)甚至包括稀释剂溶解油墨的气味。这些都构成一种刺激来源,也是我的记录对象。

C:但面对如此多的信息,你是用一种“擦除”或是“消减”的方式,用“减法”的方式,让信息有多变少甚至变无的过程。

L:看上去是这样,但也许信息并没有减少,只是换了一种方式表达。比如从构图上来说,杂志本身的模式化排版成为了我绘画构图的基础。我很享受搭建这两个不同逻辑的构图间的关系,充满了惊喜,并给了我很多启发。再者就是杂志上的彩色图片转换成了我画面上的色彩,因此构图和颜色均来自杂志本身,我擦除信息,篡改了内容,我给自己取名为“极简的贫穷表达”。

C:在你创作的时候,你的脑中已经有了预设好的画面吗?

L:

这一次没有。但我非常重视每次动作后出现的痕迹、颜色、形状,并加以考究,在控制和释放、不断的确立与颠覆、校正与重建的过程中,我期盼着一张画会自然地浮现出来。就像格哈德·里希特在一次采访中所说:“某种更精确、更真实的表现了我们状况的画。其中应该有某些预见性的东西,有可以作为建议来理解的东西,但又不仅仅止于此。不说教,也不是逻辑,而是十分自在,毫不费劲的浮现出来,把所有的复杂性都抛开。”

图组4:原杂志页码 P96-P97, P118-P119, P122-P123

细节精选:

法国哲学家罗兰·巴特(Roland Barthes)的“death of the author”理论为艺术家为何不愿解释提出另一种可能性——作者与成品的关系宛如父与子。当作品被创造出来并展于大众眼前时,它便彻底地脱离了创造者,拥有了独立性格。

是的,我长篇赘述了我“做爱”动机、姿势、十月怀胎、生产的故事,不知是否破坏、限制了作品被观者感知的机会。当它脱离了解释与标题之后,是否还能赤裸裸的呈现在你眼前,无拘无束,自然浮现。如果不能,那就当以上内容是个屁吧。

——李鹏

李鹏

1986年出生于湖南岳阳,2011年硕士研究生毕业于华南理工大学,2017年至今就读于德国慕尼黑造型美术学院(Akademie der bildenden Künste München)

(图文由艺术家授权发表,版权属艺术家所有)