浮梁俯瞰

文/林霖

从2019年桐庐大地艺术节的“官宣”到2021年5月1日“艺术在浮梁”项目的启动,将我们的目光再次聚焦“大地艺术节”。这两年,大地艺术节在中国火了。自党的十九大报告提出“乡村振兴战略”以来,用艺术的方式激活乡村成为乡镇发展的重要路径。当然,“大地艺术节”这一名词本身是舶来品,我们暂且撇下名词版权之争,这两年在中国各地进行的大地艺术节就有不下十家,它们无一例外是将当代艺术搬入广袤乡村的自然环境中,并与当地政府合力参与“艺术乡建”的实践。最早的有左靖与欧宁发起的“碧山计划”,近期有2018年广安田野双年展,2018年发起的每年一届的关中“忙罢艺术节”,以及同样是2018年发起的安徽铜陵田园艺术季,还有2019年发起的宁波东钱湖国际艺事季、2019年上海崇明岛前哨湾当代艺术群展“降临”,2021年的“横渡乡村”以及“艺术在浮梁”项目等。

犁桥大地艺术节现场(供图:中国·铜陵田原艺术季)

“大地艺术节”虽是热词,但却并非是平地起高楼的新现象,而是一直以来我们正在贯彻实践的乡村改造和地方重塑的理念,包括这些年来每谈每新的公共艺术的议题。只是,作为文化与艺术,在每一个阶段都受到该阶段的经济发展水平和颁布政策的直接影响,其规划也应时推陈出新、审时度势。因而,在国家提倡“文旅融合”的当下,“大地艺术节”成为热词。基于此我们深感有必要重新在新的时代之下重提乡村/城市、都市/社区、传统/现代等看似二元对立、实则相辅相成的概念。在概念背后,都是鲜活的从经济到文化的生命力。

马岩松《大地之灯》 (供图:MAD建筑事务所)

迄今的人类历史都是被从乡村到城市的运动所定义,所以乡村并不是作为一种抽象的情怀而存在,也不应是“落后”“淘汰”的代名词。世界文明史,一大半属于农耕文明,中国的农耕文明更源远流长。曾经,伴随着城市化进程的发展,乡镇人口借着教育和工作大量移向城市,并由此带来了诸多众所周知的农村问题;乡村的原始风景逐渐被遗忘,传统文化逐渐落寞。在此种状况下,党的十九大之后,乡村振兴成为建设美丽中国、表达文化自信、展现大国魅力的重要途径,并在“十三五”期间效果卓著。基于此,乡村振兴、艺术介入乡村都是顺势而为。艺术展览介入乡村带动了旅游业以及与之相关产业链的发展,对当地经济的发展、文化形象的提升、文化品牌的塑造具有促进作用,对村民来说也是一个能培养“文化自信”的好途径。

马岩松《大地之灯》 (供图:MAD建筑事务所)

此次“艺术在浮梁”的团队瀚和文化由北川富朗担任顾问,原本应于去年推出的桐庐大地艺术节因为疫情的原因延迟到今秋。在“好事多磨”的情况下,瀚和文化在接受笔者专访时表示,大地艺术节不同于白盒子内的展览布置规划,乡村的户外环境相对复杂;既不能影响村民正常的生产生活,还要考虑在有限的条件下如何布局作品的点位,让游线更加合理和人性化,作品的分布更加有层次并产生相应的关联,以及可持续运营等,这是一次很大的考验。疫情当然也影响颇多,海外艺术家无法亲临现场也无形中增加了团队的工作量。虽说“艺术在浮梁”项目只是在浮梁的一个村子(寒溪村)内实施,但瀚和文化表示大地艺术节的理念并不在于庙之大小,其本身也不单纯是一种艺术的展览,而是一项以文化为主导的系统工程,通过艺术如何带动当地振兴与产业的发展、如何可以持续运营、如何为当地培养或引入年轻的人才等等,都是需要考虑解决的诸多问题。

马岩松《大地之灯》 (供图:MAD建筑事务所)

当被问及“大地艺术节”舶自日本越后妻有大地艺术祭的概念,在落地的同时是否契合我国国情?瀚和文化团队表示,该团队早在2016年就在越后妻有上设立了“CHINAHOUSE華园中国艺术基地”,并作为“越后妻有大地艺术节”的正式组成部分持续运作至今。从 2017年开始,团队与北川先生共同发起了“大地艺术节中国项目计划”,并在全国各地乡村考察,也在不断摸索和总结一套在“越后妻后大地艺术节”的基础上,符合中国的国情,具有实操意义的工作法。

上海崇明《降临》展览开幕现场

因为疫情阻隔而导致北川富朗作为策展人无法亲临中国,为此“桐庐大地艺术节”一直在延期。笔者向桐庐市文旅局有关人士了解到的情况是,他们还是希望北川富朗能亲自到桐庐策划大地艺术节,而非只是担任顾问,这才是他们合作的初衷。此外,该大地艺术节只是桐庐县整个艺术乡建项目的一个部分;对政府来说,他们更关注的是通过这样的方式能给村民和村庄带来的收获与改变,并倡导一种生活美学同时做到美育,他们当然也在思考通过这样的方式能否留住本土年轻人、吸引外来更多的年轻人走进乡村。对于不同国家艺术家作品的选择和邀请他们参展的目的正在于如今文化自信所提倡的包容与多元化,也是希冀以文化交流的语言去推动政策落地。在桐庐市文旅局的“艺术乡建”版图中,艺术策展结合的是“美丽乡村”的建设,除此之外还有结合农田和种植技艺的“田园艺术”以及本土非遗手工艺的展示。

铜陵田原艺术季开幕式现场(供图:中国·铜陵田原艺术季)

而目前国内艺术乡建版块中,结合政策做得比较好的可以参考安徽铜陵田原艺术季。启动于2018年11月的第一届铜陵田原艺术季仅用了一年零九个月,在2020年8月就让艺术季主办地犁桥村获得了国家文旅部颁发的“全国乡村旅游重点村”的称号。而在去年11月举办的第二季中,随着艺术景观的丰富,区政府也启动了犁桥村的一期灯光亮化工程,周边的水道整治与改造也已提到议事日程之上。可见,在这里,“艺术赋能乡村”得到了一定的实践。

铜陵田原艺术季现场(供图:中国·铜陵田原艺术季)

当然,从政策到落地,从舶来到在地化,还有很长的路要走。因为,通过艺术活动来振兴乡村只能是一种可行的方向,在当下还不具有普世性。因为在偌大的中国,乡村、古镇并不是一个想象的共同体,而是若干个在文化结构、生活方式、地理生态上具有差异性的个体。同样的,这种模式也不应成为一种噱头,也不是为了立竿见影的某种“政绩”,而是一种积极主动解决一定社会问题的态度和实践,并将我们所面临的时代问题纳入关注和研究的视野,并非就艺术谈艺术。

铜陵田原艺术季现场(供图:中国·铜陵田原艺术季)

王炜在《大地报告——另一种中国行纪》中提到没落在信息时代的“铁路王国”东北,说那是一个质朴的、庞大的物理力量所推动的时代,他引用了他朋友的话:“东北一直在影响和供应中国内陆,但它没有被真正理解过。”王炜说何尝是东北,也许我们也没有“真正理解”过内陆以外的所有边疆,那些我们生活惯性意外的空间。工业王国尚且如此,更何况前工业时代的“农耕”。

向阳《进化中的尘埃——史子园村的记忆》局部一景

南京大学建筑与城市规划学院教授崔功豪曾撰文指出:“我们不同区域的乡村处于不同的发展阶段……最重要的不是高水平进行‘美丽乡村’建设,而是研究如何对乡村进行分门别类,根据发展条件和发展阶段,确定发展方向,从而对社会、经济和自然资源等要素进行有效、可持续地配置。”

上海崇明《降临》展览开幕现场

相比之下,诸如崇明前哨村所举办的当代艺术展,或许具有当下很多所谓大地艺术节普遍存在的问题:是否仅是直接把作品搬到当地?雕塑、装置、综合材料这些东西本就不囿于特定的空间,它们归根结底指向的是艺术家自己而已,和当地、场域没有太大的关系。当然,在此并非以偏概全定义所有的人或作品,而是陈述一个普遍性的现象。

庄辉 《一只被放大的鸟笼》 图片致谢艺术家及前哨当代艺术中心

行文至此,有一个逻辑关系我们还未突出:即,我们谈论大地艺术节和市郊的乡村、园区改造和发展,最终是为了让我们的城市和公共空间得以更为良性地发展,因为很多实行的经验可以回馈于城市,避免城市建设因开放成熟而可能划入的经验主义窠臼。这一点在全球一体化的当下,一些矛盾和尖锐的冲突其实很明显,比如很多时候为了地区发展和经济开发,一些曾经的公共空间被作为“交换”的砝码而失去了公共性,成为一个可以获利发展的空间,于是,一个个公共空间成为了商场、购物中心……这就是为什么我们今天会觉得大城市越来越千篇一律的原因所在。当然我们也不能一律盖帽将之归咎消费主义惹的祸,这个问题背后牵涉的因素很多也很复杂,并非本文一篇小文的篇幅所能详述,在此按下不表。相比大城市的同质化,市郊、乡村倒是保留较好的地方文化、风俗和生活习惯,很多地方也在努力在保留自身文化的同时开发旅游经济、打造文创产业。

徐震? 进化—综合力量训练器 图片致谢艺术家及前哨当代艺术中心

而艺术,从来不是安全岛模式。在各种“沉浸式”艺术展大行其道的当下,我更愿意将视野和关注点放在广袤的乡村与大地。这并非是一种不合时宜,而是一种自信的选择。归根结底,我们还是要寻求我们文化的根基,从根基中成长并茁壮于未来。对技术捆绑、丧失灵魂的忧虑,过于依赖智能的下场,不外乎赫胥黎《美丽新世界》的图景;不然,人类历经数千年慢慢岁月,付出无数的汗水和智慧,结果却只是把我们自己弄成“残疾”。

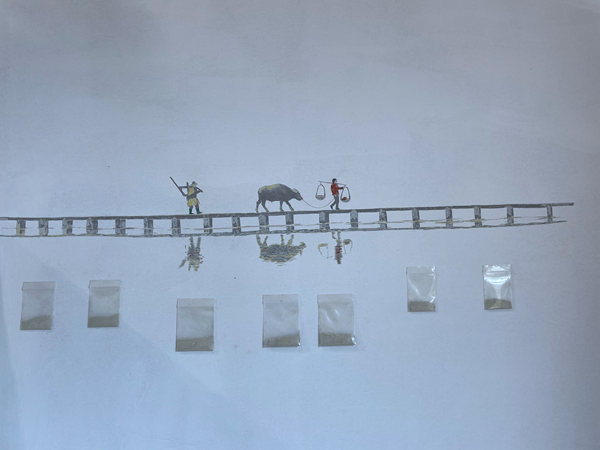

TANGO《泉有米酒酒馆》

但愿不会如此。

所以,理论层面的探讨如此,但和具体艺术项目和艺术创作的实施又是另一回事。但我乐于见到神州大地的大地艺术节这样的项目和展览遍地开花。在某种程度上,我们需要一种“文化景观”——在联合国教科文组织的世界遗产分类中,除了文化、自然、文化和自然双遗产之外,还有“文化景观”这一概念。农村有着强烈的地域性,是人和自然相互作用的一种结果,是人、文化和自然长期的相互影响、相互依存的关系,没有自然的地理属性,也就没有农田、没有村落。在此基础上,我们再来谈艺术。(本文图片除注明外,均有作者本人拍摄)

刘建华《渠道——之形》

刘建华《渠道——之形》