学术主持杨疏清:欢迎大家今天的到来,首先我们先请艺术家讲两句。

韩子健:今年是困难的一年,有这么一个机会,大家见见面聚一聚。在这里首先要感谢杨老师相助并且作为学术主持为展览提供理论性的支撑。另外还要感谢我单位油画雕塑院的同事们、罗老师,云鹤的展览空间,还有特别感谢陈旭东老师提供了这个讨论场所。

杨疏清:首先我来介绍一下展览的机缘。“vanitas:遥远之迹”,这是子健的研究展,学术展,是一个academic exhibition。大家可以看出这是一个理论和实践相结合的展览,子健有一种非常强烈的理论倾向,这也是我们两个最初相识的机缘。

我们有一个共同爱好的艺术家塞尚,他的阐释者梅洛-庞蒂,是法国的现象学家,也是我们共同关注的哲学家。我们知道塞尚是画家中的画家,“现代艺术之父”,同时他也是哲学家的画家。梅洛-庞蒂、海德格尔,包括后来的一些诗人,里尔克、2019年的诺贝尔得主彼得-汉德克等,都专门写过关于塞尚的研究文章甚至著作。为什么他们对塞尚感兴趣?这是一个很重要的主题。我们知道塞尚是一位承前启后的人,他不仅是开辟了现代艺术,他也是终结古典艺术的一位艺术家。他强调古典艺术的结构性,并把概念和直观相结合,同时也要回到原初的视觉,和我们现象学讲的“本质直观”有异曲同工之妙。我在导言里写道,现在在欧洲有一个研究倾向叫“artistic research”,这是一个德语词“künstlerische Forschung”,意为“艺术的研究”。这个有别于传统大学体制下的艺术学,德语的概念叫“艺术科学”,19世纪末在德国出现的。现在新出现的艺术研究不是按照原先大学体制内的研究方式,目前多在一些艺术院校,比如苏黎世艺术大学,维也纳专门成立的“society for artistic research”的艺术研究组织。区别的特点在哪里?我认为艺术研究最主要的特点可以从韩子健和我的合作上体现出来。简单来说就是理论和实践结合,创作和思考结合。其实我们的艺术家都在思考,而理论家,做艺术学研究的也都有一些艺术性在里面。新的“艺术研究”是有一些具体的理论纲领,最具有代表的人物是德国美学协会的会长叫默尔施(Mersch), 他的作品在中国介绍的比较少。他认为传统的美学和艺术学是从理论框架出发,比如康德,而新的艺术研究是回到感性、感觉和具体的艺术创作。这样的研究就从属于感性的艺术创作。

在苏黎世艺术大学,Mersch专门成立了一个“理论学院”,研究艺术理论和美学,他担任院长。他说艺术研究要把理论基于具体的艺术创作,所以他们和艺术家的合作就像我们之间合作一样,韩子健展览的作品从工作室里的未完成状态到最后展厅里布展,我都有幸旁观和参与,实际上我作为一个策展人、搞理论的,就某种程度融入到他的创作过程当中去了。同样,他作为艺术家阅读梅洛-庞蒂、塞尚和加斯奎特的对话,对此我们之间也有理论上的交流,这样我们就不是简单的理论和实践的分割对立开来,也不是理论家去隔岸观火地评论艺术家。我们的合作不是 research about art,不是关于艺术,而是research through/for art,为了艺术而研究。这是在感性中的研究——research in aesthetic,aesthesis原义是感觉、感性。刚才我们跟江梅老师也在讨论“浴者”的脸部侧面如何来观看,实际上这些都是感性的研究方式而不是从理论出发去判断作品。同济、复旦大学都在发展艺术哲学,我认为也应该强调理论与实践结合的“艺术研究”。我简单介绍了我与子健合作的机缘。至于具体展览中的主题,关于塞尚,为什么叫“遥远”,自然的概念,虚空派,为什么把骷髅和静物摆放在一起,这些我们讨论中具体展开。

了了:今天的研讨会专家落座是非常有趣的,右手边是搞哲学理论的,左手一边是以油雕院的老师为主。相互对视,有打擂台的意思,同时理论和实践相结合是相互补充,互相推动的。我先抛砖引玉,看完展览谈谈个人的观展感受。

这个展览跟常规的展览是不同的。不同在哪儿呢?应该是展览布展和它所营造引申的情境。“遥远之迹”展览给我的第一印象,令人联想到在迷离与分离的离散之际,或者人处于一种恍惚或是离别的情境,这种情境是变化分离,处于非常态的状态,同时它又是艺术创作或是思想发生时的情境,这种状态是非常有意思的。当我走进展厅,看到一位高大的巨人矗立,他的眼神相对而言是比较迷离的状态,嘴巴也呈现出很奇异的表情,这样的形态、表情给我的第一印象,他或许就是古代神话的泰坦、西西弗斯,又或是给人火种的普罗米修斯。它是人和神的结合,神秘的表情是超越人的状态。我认为这种状态是令人浮想联翩的。这尊雕塑与每一位观众的比例是会有压迫性的,但他并不是在抗拒你,而是在顾左右而言他,在思考一些别的什么东西,这也是很有意思的一点。

艺术家把主展厅布置的像一个荒原,又像是宇宙的尽头,干枯的树木与化石一般的头盖骨,还有散落的碎石,健硕的男人叉腰低头前行。时空的交错,呈现处心积虑、矛盾重生,荒原的颓败与人性的迷茫。人们或许会感觉到,在展厅的某个角落还会有那救赎的微光。“遥远之迹”与我们是有距离的,同时有未知性和不可捉摸的东西在里面的生长,带着诸多问题,观众进入到了另外一个展厅。致敬塞尚的作品令人感到既熟悉又陌生,“圣维克多山”也好,比较熟悉的标志性构成静物,都通过韩子健独特的语言,做了重新演绎。令人想到塞尚的经典名句,自然界的所有物体都可以归纳为圆柱体、球体和锥体等几何体。一切回到了历史的情境或是熟知的语境中去,好像所有东西又回归到正常的轨道中去了。但是,当我们惊愕的发现展厅地面故意倾斜、挪动错位的地板,时空又再一次模糊,这又是一个非常规的东西,把我们牵扯到了另外一个时空。似乎真有一个平行空间,它在疑问中拉扯或是感知体验中拉扯,让我们始终都在不明确的东西中恍惚。通向远方也好,通向人的离散之境也好,这拉扯使人不安。

我刚刚提到的“离散之境”也是特别有趣的。人处在这种状态下往往会出现新的体验,人在活动、偏移、移动的时候,在通向远方和未知境界的时候,这种状态是特别的状态。回过头来,在走出展厅之前,每一位观众都会再回望一下展厅当中的巨人。我似乎明白了一些东西,好像作者给予了我一些提示。这种不确定的痕迹也好,未知的情境也罢,让我觉得特别强烈,特别有意义,这是我在创作时也想去探寻的方向。

杨疏清:了了是很敏感的,他既是诗人又是艺术家。首先,思想和创作作为发生性的事件对塞尚来说是很重要的描述。大家记得他的苹果、盘子,都是打破了三维透视的。他捕捉的就是我们视觉发生的状态。苹果的边缘不是真实的边缘,是有毛边和错位的,我们视觉在发生的时候就是这个样子的,我们视觉发生时边界是模糊的还没有划清的,梅洛-庞蒂评价塞尚也是从这个角度,从现象学入手描述视觉发生的状态,这是一个很重要的话题。另外一个是“奇异”,“非人性”,或者可以称之为“超人性”,不是尼采的“超人”。塞尚的肖像画都有一种陌生感。他画他的母亲、妻子,甚至自画像都有一种非人的状态,甚至他的苹果以及一些肖像画,艺术史家迈耶尔-夏皮罗认为有性的暗示,但是性暗示也是很遥远的暗示,不是唤起欲望的性暗示,确实有一种“超人性”的东西。另外就是“远”的主题,了了说的好:像“浴者”的思想在别处一样,在沉思状态之中,根本就不在场,当然是指向另一个空间,所以用这两个词,“离散”“拉扯”去描述远和近、陌生与当下的张力都是很恰当的。

杨疏清:下面请傅老师先讲,咱们按位置的对角线发言。

傅军:我过来的途中看到了莫干山路口托马斯赫斯维克的建筑空中花园,带给我很大的震惊;现在又再次感到震动。因为韩老师的展览秘而不宣,昨天的展览预告也没有看到什么。所以走到现场,视觉冲击下,内心心潮澎湃,还没法儿想哲学家一样梳理得很清楚。我作为韩老师的同事对他十几年的创作始终在观察和了解,对于今天的展览还需要回味和梳理。这次韩老师的展览让我不自觉会联想起他前面两次展览。2015年的个展“杀千刀”,“杀千刀”展览现场和今天有一点相似。还有2017年的“刺点”,“刺点”并不是韩老师的个展,是跟林森和朱勇一起做的,江老师策展。我在从事策展和批评工作,所以比较会关注展览的主题。光是听名字“杀千刀”、“刺点”就比较生猛、尖锐,而韩老师创作的精神指向一贯是注重反思、质疑、批判,我认为这种思想特质和这些展览名称特别吻合。这次“遥远之迹”,光从主题上面就有很大的转向,不再是以前我们说当代艺术要强调直接性的那种,我很好奇,也在思考是什么样的原因有了这样一种转变,还是只是随手起的名字,子健没有透露什么。我主观还是在臆想艺术家随着年龄的增长,他会少了那份愤怒和咄咄逼人,他更多的会走向稳重、恬淡、从容。我到了现场尤其结合杨老师对塞尚的介绍以后我觉得子健他走向了历史的深处,我是从这个角度去理解展览的主题。

接下去我谈一下韩老师的创作,他有自己的创作路径、语言体系、修辞手法、媒介材料,更重要的是他有自己的方法论。他的作品,雕塑和装置或者观念艺术的边界挺模糊的,这个也不是他关注的重点,他关注的是怎么用视觉的方法来呈现哲学式的思考,更准确的来说,他对现实世界哲学的思考,是用视觉的方法来加以呈现,同时用当代艺术的语言转译来重构他对现实世界的看法,并且来探索。当然我们还是能在作品中看到雕塑的视觉特征,在探索雕塑的可能性。我一直认为韩老师是思想性和观念性见长的艺术家。刚才杨老师也有提到,他对人、自然、身体、权利话语体系、工具理性,都非常有兴趣,这些都是他思考的重点。这次他主要借助了塞尚的思考、疑虑、困惑,包括借用塞尚的作品,我觉得是一种转变。韩老师自称是摹写,我觉得是艺术性的置换,不是说光是从绘画转换成了雕塑,或者说二维转成了三维,而是把塞尚的艺术作品从西方艺术史拉了出来,来到了中国当代艺术史的现场,这个现场对于西方艺术史其实来说是另外的一个意义系统,由于系统的差异性,原本的意义或是困惑会产生一种变异,变异是对原有意义的改变、拓展、提升。另外一个特点在我看来是辩证的,他的作品我们会说虽然看上去是雕塑作品,但是它更像是一个观念作品,或者装置作品。他内在观念和深层逻辑是从雕塑出发的,刚才我也有讲到,他的作品其实是视觉的。这种视觉形式不是重点,他强调的是观念。所以他表面的有意味的形式其实还是观念化的形式和视觉表达。

另外一个比较突出的特点就是作品的呈现比较注重场域,是剧场化的呈现。在“杀千刀”里我们已经感受过了,这一次感受特别强烈,子健比较注重人、物、空间、环境、整个场域的营造。这一点不像古典的二元营造,就是作品是客观对象,我们去观赏它,这种是比较经典的方式,比如我们去博物馆面对一件作品。他比较注重的是观众和作品、空间的对话,从而形成整体性的审美观照。在这样一个剧场化的呈现中,展示的是现场,所以一定要来现场,我认为这也是为什么他之前秘而不宣,因为任何的图片不足以达到目的。展示的空间和展示的现场也成为他作品的一部分,并且让观众观赏和体验这种行为具有了仪式感。时间关系,我就大概概括成这三点。

杨疏清:谢谢傅老师,很有理论深度。确实最后一点,现场性、在地性是子健作品的特征,必须到现场体会,而且是整体性的感受,照片是看不出来这种感受的,这与气氛和空间是相关的,你必须要身处其中才能感受到这种气氛。海德格尔说到的场域化,这都是相关的概念。空间如何展现给我们?其实展现的就是特定的场域,我们也称之为在地性,这不是任意一个场地能出来。布展的过程中我们也经常讨论,得根据这个空间,这是一个场景(scene),这个场景换到另外一个空间是另外的效果,所以在特殊的locality才能呈现出场域性。回过头来说观念性表达,是的,我也是觉得子健有很强的思想性理念,展览的雕塑作品不是简单的二维到三维的过渡。用您的话说应该是“意义系统的移植”。塞尚是19世纪末20世纪初的艺术家、立体派的先知,以他的绘画为基础呈现给我们的是装置、雕塑、场域的艺术,但是这不是二维到三维的转化,而是整体意义系统的转化,是整个context语境的转化、挪用、移植,这当中自然会发生变异。我们就得从具体作品中来探讨变异,比如圣维克多山变异的方式,以及骷髅,塞尚早期静物画里一边是书、酒杯酒瓶,一边是骷髅,这个(指金字塔头骨作于1901年)不是,这个是他晚期的作品,四个骷髅叠在一起。展览里的呈现都是有意识的挪用和移植,具体的语境、意义系统之间的转变我们可以仔细来探讨。最后您说子健有一种狠劲儿、批判劲儿,这是我们上海男人很难得的气质,现在年纪大了变得更加沉稳了, 因为批判不在那么直接、生猛。现在可能持重、矜持一些。总之背后有他的思想作依托的。谢谢傅老师,明锋讲两句。

余明锋:很荣幸,跟很多老师第一次见,刚才听了傅老师和杨老师的话,受启发。我谈一点儿想法,可能也提出一些问题来跟大家交流。

首先,这次展览和上一次18年超限当代雕塑展的作品印象差别非常大,上一次看韩老师的作品,整个呈现出来的状态是完整性很强的。所以,直观印象中,这一次和上一次的作品特别不一样。我很想请教一下,这个不一样的原因是从理论出发的思考所带来的创作上的变化吗?还是2020年在家里待的时间久了,所以创作手感和思路有变化?我很想请教这些变化的动机,因为我对韩老师了解的不够,也许之前已经探索过这个路径,只是上一次展览是另一种呈现?

其次,我在看展的时候联想起弗拉基米尔?霍洛维茨弹的《卡门》。熟悉歌剧的朋友都知道,看“卡门”要去歌剧院,但是当我们在钢琴上能听到“卡门”,变成钢琴曲,这当中的艺术形式转换是非常有趣的。我认同傅老师的看法,韩老师不只是把塞尚从画布搬上空间进行三维呈现。首先确实是这种感觉,好像我们走进了画面。这里面有一个艺术呈现转换的问题,毫无疑问,这种转换不是对塞尚作品的简单复制,这里面有很多东西值得我们去玩味儿。比如说,塞尚作品中的基本要素是颜色,但是在雕塑里面是没有办法把它的颜色、变形、韵律、暧昧的东西像画面那样去呈现的。这个时候我们又如何在雕塑中去呈现塞尚作品的生成性,我认为这应该是韩老师在创作中给自己提出来的任务和要求。我之所以有前面谈到的第一印象,与此大概不无关联。

总之,我在走进展览现场的时候有一种特别强烈的感觉,好像我走进了一间作坊,感受到一种强烈的未完成性和作品的生成性。这种“生成性”把时间的维度带入了作品当中了。此外,我们一进去看到的《浴者》,它的面部表情很奇怪,它的眼神好像穿梭了一个时间的距离来到我们这里,它似乎到的不是很舒适,有种“我们对它感到陌生、它也对我们很感陌生”的感觉。这就把一个很强的时间维度带到现场。展览题目也非常妙,“遥远之迹”,这确实表达了这个作品给人带来的强烈感觉。

在我看来,这其实又是两次展览的一贯处。傅老师前面也说过,韩老师的作品注重呈现的剧场性、整体性,这也把时间的维度拉进来了。在楼上(注:展览现场在二楼)看展的时候我还感受到一点,我不由地提出一个问题:在我们的时代,艺术品的位置究竟在哪里?我们知道古希腊的雕塑,那是雕塑的巅峰时代,那个时候雕塑的位置是很明确的,就是放在神庙里面,有个神圣性的场域。后来的作品属于博物馆、美术馆。韩老师的作品给我提出了这个问题,我们的艺术作品属于哪里?这也带给我强烈的时间感,是时间性的另一个维度。通过韩老师的呈现可以强烈感受到,好像作品不是止步于此的,它好像是从哪个地方来,还要继续往前走去,有种非常强的“在场”又“不在场”感,用梅洛庞蒂的话来表达,就是“在场和不在场”的交织。它在,但是“在”的瞬间性非常强,它从远处过来又要到哪里去,在又不在。

在又不在的遥远之迹呈现出艺术的失位。艺术是在我们的时代里介入现实和生命的方式,这种方式是尴尬的。这种“尴尬”不是负面或消极的意思,而是它有一种从某处来到某处去的气势,一种瞬间的展现,但是又不能停留于此的状态去呈现,我想这个是在2020年的时间处境下特别恰当的艺术表现方式。我愿意把这称之为“对艺术本身的艺术性思考”。我想通过韩老师的作品达到这样一种思考:什么是艺术?什么是我们时代的艺术?

这就是我粗浅的印象和想法,说出来跟大家交流,谢谢!

杨疏清:明锋一下子就找到了策展的理念和踪迹。我还以为明锋是搞古典哲学的,没想到是看破了后现代。《浴者》我的导言里写的是:“沉浸在遥远、远古的时间中,然后又指向未来。”这里有非在场性,所以不是完全的在场,完全的当下。了了刚刚也谈到,好像思想在别处一样,未完成的时间性,这也是我们当下对时间性的理解。2020年我们感受到生命的脆弱,时间意识错乱,3月份刚过去我们就一下到了年底,所以我们都有对时间的未完成性以及非当下在场性的强烈感悟。

余明锋:2020年给我的强烈的感受就是今年不能作为一整年来看,3月份我们不知道6月份的事情,2月份不知道3月份的事情,特别戏剧性。

杨疏清:对,我们对时间的感觉完全不一样了。

余明锋:它总在到来,然而却总是还没有完成。

杨疏清:有一种穿越的时间感。这就和踪迹,哲学里很重要的,德语叫Spur,法语是trace,德里达和海德格尔解读过很多次,踪迹的时间性也是子健和我一起基本的思考,还有就是陌生性,我们也谈论过很多次。明锋提到了艺术在社会中的位置,子健你作为艺术家你来回答一下。

韩子健:艺术家也跟普通人一样,每天工作,只是表达感受的途径可能不一样,我们将之专门化了。每个人对2020年的困顿都感同身受,随着时间过去,将来回忆起来可能还会有一种新的特别感受。

杨疏清:刚才明锋说了一个转化,塞尚的《浴者》是里有些暗示。子健的《荒原之子》的皮肤、腿的颜色和塞尚《浴者》的颜色有一些呼应,但不完全一样,雕塑的色调整体要更灰暗。我最近在读的塞尚和加斯奎特的对话里,塞尚说了一句话“一个画家要先学会使用灰色,否则成为不了画家”。很有趣的是,保罗-克利也说过这样的话“灰色是零度的颜色”,所有必须先掌握灰色。子健的《荒原之子》虽说跟原本有些呼应,显然这里是有意识的转化。

余明锋:上次,我也提出过这个想法,我们时代的艺术属于画廊、美术馆、博物馆、藏家,这其实是一个不断被资本捕获的过程。传统的艺术属于神庙,具有神圣性,但我们的时代是一个神圣空间不断被世俗化的时代,艺术不断地被资本捕获。我们做哲学也有这种感受,能感觉到自己不断地被生活捕获。艺术家和哲学家类似,得是生活的局外人,要有意跟它拉开一定的距离。艺术家做的事情是属于生活之边缘的,这是个必要的边缘,只有这样生活才会有另一个面向。但它还是不断地被捕获,而艺术也总是能对此做出反思、乃至反抗。我们要问,究竟什么样的作品能给我们带来这种理解,对艺术在我们时代的位置的理解。我想补充一下我背后的意思。

杨疏清:谢谢明锋,大家随时补充,我们是开放的讨论,下面请石至莹老师讲一讲。

石至莹:我就不像各位有这么深度的理论基础,我只能从自己平时创作的经验和体会来聊一下。首先韩老师的作品我很喜欢,塞尚是一位只要你是画画的都会很感兴趣的一位艺术家。对我来说塞尚的作品最大的特征就是信息量特别大,我们现在说的能量密度很大。他虽然是画了一张画,但是你能看到它是一种触觉性的视觉。德勒兹的书《感觉的逻辑》我也很喜欢,里面提到触觉的视觉,在塞尚包括梵高这都有体现。我以前学校里看梵高的画册,多了后觉得视觉疲劳,后来去博物馆看到了他的原作,看塞尚的原作的时候,突然感觉到这个人活生生的在你面前,这个已经超越了视觉平面的问题,真的是能带来强烈的深层体验。我认为一个好的艺术家、画家,从这一点上来看应该是具有比较强的语言转换的能力,包括以前古代的钱选、恽寿平,他们画的花,其实明明只是一张画,你却能闻到香味,有多少画家能画出这种感受来,所以这一点我觉得是非常难的。

回到那本书《感觉的逻辑》,这本书我在看的时候非常嗨,觉得它讲的都在点子上,而且很多点都是我们画画的人能体验到的,但是我看完之后回想,如果我把书中讲的理论或者分析的东西回过来用到绘画上是很难形成有效的操作。其实对于画画的人来说,画画之前有很多理论分析或是理论支撑,但是真的在下笔的时候是身体的控制,不是理性的分析来的,当然这只是对我来说,可能对别的画家不是这样。同样这一点我在韩老师的作品中以前的到现在的,纠结也好、寻找不确定的表现也好,还是都在找一种非常本质的答案,这在韩老师的作品当中都是我非常欣赏的特点。因为他并不只是呈现视觉或是观念,他其实是想把复杂的信息融合在一件作品中,在塞尚的画作也能看出,塞尚的画作的有些特性其实也是我自己在创作过程中的方向,比方如何把你观察的对象如实的反映出来?因为塞尚是画画的,所以对他来说如实的反映是如何用绘画本身来如实反映这个自然世界的,这个如实在他的画中就是既有对对象的表现又有对绘画的分析,或是绘画本身的信息,同时还包括了他自己身体的参与,这三个方面是很难把它们融合在一张画上,而且始终是处在临界点上。塞尚作品可贵的就是他让我看到了现象世界的特征,不确定性和始终处在临界的变化当中的特征。这种特征是艺术家都很想去追求,但是特别难,也不一定是将来的方向,但是是很多艺术家终极的目标,想把这点表现出来真的很难。这是我的一些体会。

还有一点想跟韩老师讨论一下,刚刚我跟李淜在展厅,地上有一个踩扁的苹果,我想知道这个踩下去的苹果是有触感的,但是在展厅里我的脚碰到它,它是硬的物体,你是怎么来有效的去转换这种体验,或是你的苹果放在这里并不是想让观众体验踩下去的软的感受,而只是作为一个干扰?这一点是我比较模糊的地方,这点想问问看韩老师,讨论一下。

余明锋:为什么要在地上放苹果呢?

石至莹:我本来在讲话,突然感到地上有东西,我还紧张以为弄坏了展品。然后听说是韩老师特意放在这里。所以我就想为什么把这个放在这里,是要有身体的感受呢?还是只是干扰?因为这个材质是硬的,我肯定不会觉得是我踩的,但是如果是橡皮泥,我就觉得是我踩的。

韩子健:这个一时还说不清楚,其实就像石老师前面说的追求不确定性。不过我现在有一个最简单的回答,一个玩笑。莱因哈特(注;20世纪美国艺术家)说过:什么是一件雕塑,就是你在后退观看一幅画时,被绊到的东西。

杨疏清:回到石至莹老师的评述,我们喜欢听艺术家的对谈,因为你们的感觉很细致,从创作出发,能量和密度(density)都很大。梅洛-庞蒂在《眼与心》中谈过事物的密度,绘画中颜料的密度实际上对应事物原初的密度,这是先于物理意义上的长宽高和维度性的深度。绘画不是简单的看照片而已,还有身体的体验,一个以花为主题的绘画能让人闻到香味。《感觉的逻辑》中,视觉和触觉的关系很复杂我就不展开了,我有自己的理解,总之怎么把理论带入身体的创作之中,确实不是说你读了《感觉的逻辑》就能转化到作品之中。很多艺术家都说不能照搬理论进行创作,因为艺术中的不确定性,不可知性,临界经验,没法用理论完全涵盖,所以创作是要摆脱理论的控制,而且可知和不可知之间的临界经验才更加重要。石老师刚才说塞尚绘画表现现实,塞尚实际上在探讨现实、绘画的真理,他有一句名言“我欠你绘画的真理,我将在画中告诉你”,就是说我要在绘画中呈现出我欠你的东西,就是艺术的真理。谢谢石老师,下面请子仲讲两句。

韩子仲:这个展览的内容和题目,韩子健之前也和我有过多次交流,展览的名称最后用了“vanitas”,这是一个拉丁语,意思是“虚空”。“虚空画”在欧洲绘画史上是一个专门的画种,几乎所有的大画家都画过,特别是西班牙很多画静物画的画家,还有亚西西的方济各等等。“虚空画”里面骷髅常常会和华丽的装饰物品结合在一起。塞尚静物画里也有一种精致和华丽,尤其是后期色彩中表现出来的那种光斑流离的效果。通常,我们认为塞尚的画是追求一种实在性,试图用圆形、正方形、锥形来表现和还原世界。我自己也画画,所以,能够在实践中体会到塞尚的这种极致而纯粹的追求。当我们在追求这种极致和纯粹的时候,vanitas-虚空的感受就会出现。所以说,“虚空”并非是一种无,或者说虚无,至少它可以通过非常具体,细节的表现呈现出来。联系到我和韩子健平时的交往,因为我和他的关系有些特殊,所以注意到他有一些行为,包括做事的方式是比较细节化的,甚至可以说有些追求极致的。我想,这或许和他的职业有关系,我到他的工作室来,他基本都处于思考状态,几乎和冥想中的圣方济差不多(玩笑)。我说这些,意思是韩子健,从某种程度上来是一个追求极致的完美主义者,或许这恰恰是能够逼迫出“虚空“的感受,而且这种虚空带有着某种危险,越纯粹越危险。

另外,我今天上楼看展,看到罗老师原来的摄影画廊场地,被他的这个展览摊得面目全非。我一看,怎么把这个地方弄的一塌糊涂,看来回头还要需问他收取清场费。由此,我又联想到“虚空“,或许,他的展览最后的归宿就是叫辆垃圾车把所有东西都拖走,然后把最后过程录下来,作为他展览的结尾。这倒令人想起达米恩·赫斯特在英国办过一个展览,他放在地上的作品,最后被美术馆的清洁工人扫掉了。美术馆的负责人很慌张,这得赔多少钱啊?诚惶诚恐地打电话给赫斯特,说明情况。赫斯特一听,觉得非常好,清洁工人最终帮他完成了这件作品。

另外,说到塞尚,我以前也翻译过一本塞尚的书,主要研究他后期的素描和水彩画。所以,2017年去德国访学的时候,专门去了塞尚在埃克斯的画室故居。在一个斜坡小道边,一栋不大的小楼,有一个小院子,他的画室也在在二楼。画室大概也就我们这个空间的三分之二,不是很大。东西都按照作品里的样子布置,有陶罐、石膏像、苹果、盘子,当然还有骷髅,还有他遗留下来的绘画工具。朝北的一面墙都是高大的窗户,现在树木繁茂,几乎完全遮住了视线。或许当年,他仍旧可以站在窗前,遥望他描绘了无数遍的圣维克多火山。

杨疏清:他三个骷髅还在吗?

韩子仲:在,应该是些为了游客而摆放的复制品。那个画室几乎就是模拟他在世时工作的环境和气氛,和韩子健展览的空间的位置也接近,都是在二楼,小小的。我想,包括他进门的《荒原之子》,和塞尚的《浴者》的呼应,这也算是一种“虚空的呼应”。我差不多就说这些。谢谢。

韩子健:“虚空派”是比较专业的名词,我最早的印象就是来自小荷尔拜因画的《两大使》这幅画。在他们脚下有一个斜拉变形的骷髅,这个骷髅需要你从楼梯走上去在特定的角度才能立体完整的呈现出来,这里面也许还有个人性的视角问题。

杨疏清:子仲翻译了一些艺术理论书籍。说到塞尚,他沿用了虚空派主题,但他不是16、17世纪的人,他画笔下似乎没有华丽的东西。佛兰德斯画派那里的虚空派绘画中,一面是华丽腐朽的生活,一面画一个骷髅提醒你,我在导言中写了“momento mori”,即必然的死亡,你要记住一面是华丽的生活、一面是人的必死,死的必然性,这是一种对比contrast和并置,在塞尚的画中没有这样的对比性。墙上的四个骷髅是塞尚1902年《堆成金字塔的骷髅》,这是他晚期的绘画,这里就不是虚空派的主题了,没有一边是华丽的、一边是生命的警醒的对比,它就是四个骷髅。确实相关资料表明他的母亲1897年去世,于是他对死亡开始感兴趣,但我认为他还是对骷髅的空间性感兴趣,骷髅中间凹进去是空的,眼窝深陷而且没有下颚,这跟我们刚才谈到的密度是相关的,他画肖像画人的头颅的时候有时也是,一般胡子会把下颚挡住,只能从上面区分头盖骨的形状,实际上我认为是跟事物的密度、深度是相关的。

录音整理:杨莹莹

据录音整理,文字经发言者审校,刊登文字有删减。

展览时间

2021年2月3日~2021年3月14日

开馆时间

10:00~17:00(16:30停止入场,周一馆休)

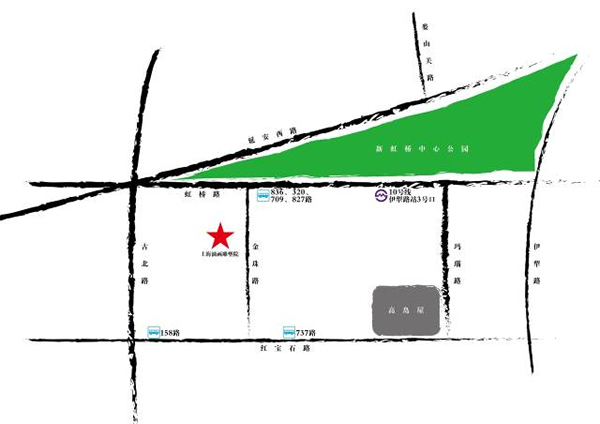

展览地址

上海油画雕塑院美术馆(金珠路111号)

编辑:周雨亭

校审:李诗文

现场摄影:吴哲琦